Introduction

La crise actuelle n’a pas que des répercussions sur nos économies, elle impacte également les entreprises et leur fonctionnement, à travers le management. Celui-ci est très sensible aux évolutions de l’environnement et on peut toujours corréler les "modes managériales" et le contexte économique. Les théories de la planification se sont ainsi développées dans les années 60, au moment de la croissance et avec une visibilité économique optimale. Dans les années 30, les premiers auteurs de l’école des relations humaines ont mis en avant la nécessité pour les employés de participer à la gestion courante de l’entreprise et à ses décisions ; remettant en cause le modèle classique et hiérarchique présenté par Fayol et Taylor. Politiquement, elle a fait l’objet de l’ordonnance célèbre du général de Gaulle en 1967, sur la participation aux profits. Cette vision "financière" de la participation est toujours très appréciée des salariés et constitue même un outil pour les gouvernements (on se souvient des décisions de déblocage en 1994, 2004 et 2005 pour relancer la consommation des ménages). La participation aux bénéfices est complétée par un système d’intéressement et de nombreux dispositifs d’épargne salariale, développés par les entreprises.

Cependant, l’approche plus "managériale" de la participation n’a pas toujours connue le même succès. Les modèles présentés dans les années 80 semblaient séduisants en théorie (1.1.) et bien adaptés au contexte de l’époque. La culture d’entreprise forte était la norme et le management participatif a pu constituer une modalité de renforcement de cette culture. Cependant, les méthodes présentées ont été souvent critiquées et pas nécessairement bien mises en place dans les entreprises (1.2.), ce qui a entrainé de nombreuses désillusions. Mais la crise du début des années 2000 a mis en exergue les faiblesses d’un management par la performance et souvent aussi par le stress. On a pu ainsi observer un renouveau des théories de la coopération et la présentation de principes de management solides et évidents (2.1.). Dans ce contexte, certaines réussites sont venues valider cette approche (2.2.). Ainsi, le modèle de la SCOP a pu perdurer et se développer. Il est présenté aujourd’hui comme une bonne alternative en cas de difficultés d’entreprises. C’est donc un véritable management de la confiance qui se dessine autour de certaines expériences, de plus en plus nombreuses, basées sur la coopération et l’intelligence collective.

1. Le management participatif : des modèles aux désillusions

De nombreux auteurs ont travaillé sur la notion de participation pour développer une véritable conception du management dans laquelle chaque individu doit trouver sa place dans l’entreprise et contribuer à la performance collective.

**1.1. Des modèles séduisants et contextualisés

[*Pour définir le périmètre du management participatif*]

L’étude des pratiques de certaines entreprises, dans les années 90, a pu permettre de définir différentes formes de participation (six en tout) présentées par Jacques Rojot (Les nouvelles stratégies sociales des entreprises : les modes de gestion participatifs, Dalloz, 1995) :

- La participation aux profits ;

- La participation à la propriété de l’entreprise ;

- La participation à la prise de décision de gestion ;

- La participation à l’amélioration des conditions de travail ;

- La participation à la dynamique de développement de l’entreprise ;

- La participation à "l’ordre civique" de l’entreprise, c’est à dire à sa responsabilisation.

Cette approche s’inscrit dans une vision humaniste de l’entreprise et fait clairement référence à l’école des relations humaines et à ses nombreux travaux sur le groupe et sa dynamique (en particulier ceux de Kurt Lewin et de Jenkins). Dans l’approche de J. Rojot, ce n’est pas seulement l’aspect "financier", cher au général de Gaulle, qui est souligné, mais aussi l’aspect managérial avec l’association des salariés aux prises de décision et à l’amélioration des conditions de travail. Quant aux deux derniers "modes", ils renvoient à une responsabilisation du salarié (en particulier le dernier qui montre son rôle dans la démarche éthique de l’entreprise). Hogg rappelle que le groupe est une "collection restreinte d’individus qui interagissent pour réaliser une tâche ou satisfaire des buts communs" (Hogg, 1987). Leur sentiment d’appartenance au groupe donne un sens à leur action et les motive. Même si ces travaux sont antérieurs à ceux de Peter Drucker, il est le premier à avoir autant insisté sur la notion d’objectif.

[*L’émergence : les travaux de Peter Drucker*]

Peter Drucker n’est pas le précurseur de cette école mais bien l’auteur qui est allé le plus loin dans l’analyse et le développement de modèles de management participatif. Son concept de communauté de production, mettant en avant les besoins sociaux des individus et ses travaux sur la DPO (direction par objectifs) ont permis l’émergence du concept de direction participative par objectifs dans les années 70. Dans son ouvrage The practice of management, en 1954, il pose les bases de la DPO. Il s’agit de fixer aux diverses unités des objectifs quantitatifs/qualitatifs à atteindre au terme d’une période déterminée. Cet objectif doit permet de focaliser les énergies et de donner un sens au travail. Mais la notion a surtout été affinée par d’autres auteurs qui ont emboîté le pas à P. Drucker, dans les années 70.

[*Le positionnement de " l’école du management participatif ”*]

Il n’y a pas, à proprement parler, une école du management participatif mais on peut regrouper différents auteurs, sous cette approche, qui considèrent l’organisation comme un système ouvert avec une vision sociale. Il s’agit de mobiliser au travers de la culture d’entreprise et de responsabiliser tous les collaborateurs autour des objectifs de l’organisation. Les principaux auteurs sont William Ouchi, auteur de la Théorie Z, mais aussi James March et surtout Octave Gélinier.

Octave Gélinier est parti du concept de départ de DPO pour le faire évoluer en "DPPO" (direction participative par objectifs). Les objectifs sont fixés de manière collective pour susciter la motivation, grâce à des négociations et concertations au sein des équipes de production. Il faut donc que l’entreprise soit organisée en départements autonomes capables d’estimer et de chercher à atteindre des objectifs opérationnels (la plupart à l’échéance d’un an). Dans son ouvrage majeur, Direction participative par objectifs (1968), O. Gélinier estime que la DPPO est un nouveau style de management, avec des objectifs cohérents et la mise en place de véritables procédures participatives. Dans son ouvrage, Le secret des structures compétitives (1977, éditions hommes et techniques), il dénonce la bureaucratie mécaniste et propose quelques principes de "management moderne", basés sur l’efficacité, en particulier dans la prise de décision. Pour lui, l’entreprise doit s’adapter à son environnement et assurer une grande mobilité verticale. L’initiative des collaborateurs, et leur participation aux prises de décision, pourra permettre la motivation et donc le profit.

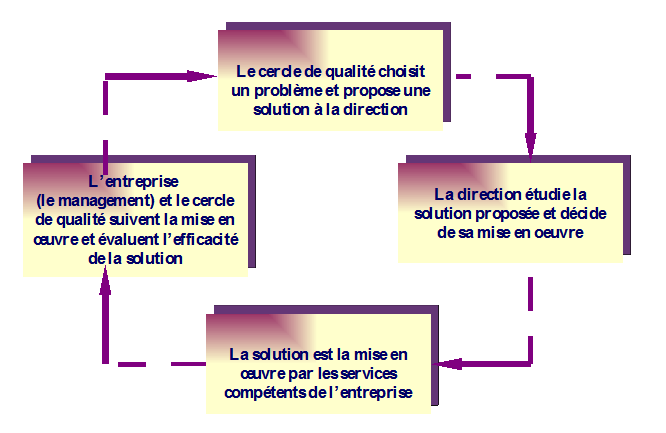

William Ouchi, professeur américain à l’université d’UCLA s’est intéressé aux entreprises japonaises et à leurs spécificités, par rapport aux entreprises américaines. Il est à l’origine de la "Théorie Z" et postule que la productivité des entreprises japonaises trouve son explication dans l’organisation sociale et les rapports humains. La prise de décision y est participative et le collectivisme est une valeur forte de l’entreprise. L’individu est inclus dans le groupe, ce qui renforce la responsabilité collective et le sentiment d’appartenance. L’entreprise "Z" s’apparente à un clan où tout le monde est focalisé sur un objectif commun. De là naît une véritable culture d’entreprise, entretenue dans des structures de progrès comme les cercles de qualité. Les docteurs Deming et Juran les ont mis en place après la guerre pour obtenir des progrès en utilisant le levier de la réflexion collective. Les employés sont regroupés par unité de travail et analysent les dysfonctionnements pour proposer des solutions concrètes. Ces cercles de qualité permettent le "kaizen", c’est à dire le progrès continu, en s’appuyant sur les ressources du groupe. On peut schématiser leur action de la manière suivante :

Source : caseeworld.com

[*Les apports de Karl Weick*]

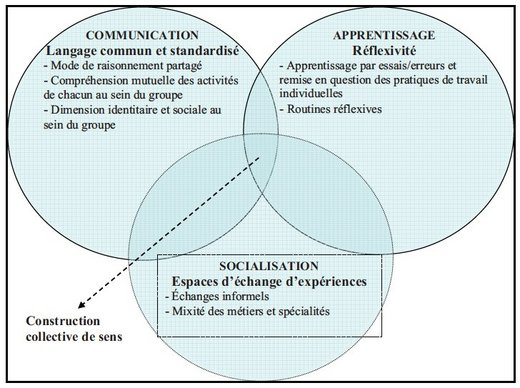

On ne peut évoquer ce courant sans parler des apports de Karl Weick. Professeur à l’université du Michigan, Weick s’intéresse, dans les années 70, au développement du groupe et à l’élaboration collective du sens au travail. Dans son ouvrage, The social psychology of organizing (1979), il précise la théorie du "sensemaking" qui désigne un processus continu d’élaboration du sens au travail. Pour lui, la dynamique organisationnelle est telle que des liens sont tissés entre les individus et un sens commun se dégage. Il résulte à la fois d’un processus de communication, d’un apprentissage lié à l’expérience et de la socialisation de ces expériences. On peut facilement l’illustrer par le cas de l’équipe de voltige de l’armée de l’air :

Source : "Construire le sens par le retour d’expérience : le cas de l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’air", Cécile Godé (Management et Avenir n° 41, 2011)

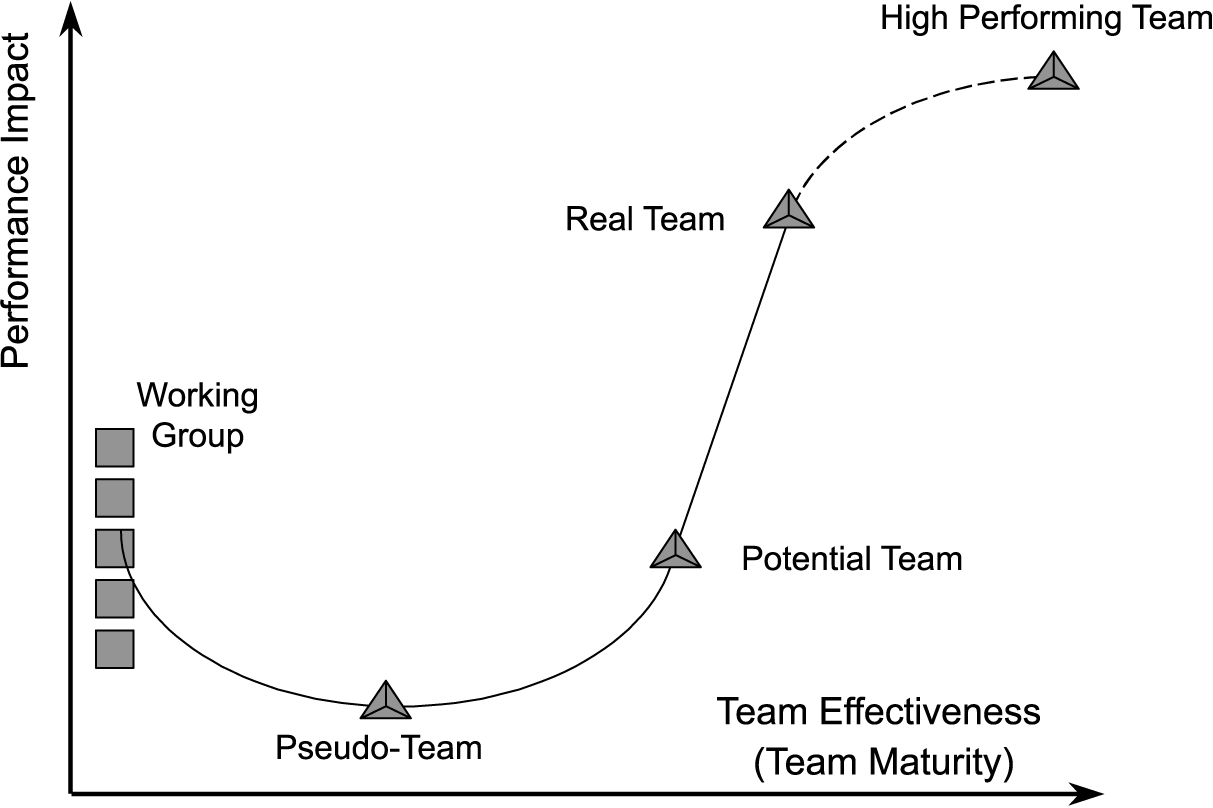

L’organisation est donc processuelle et se construit dans l’interaction des individus. Le management participatif trouve tout son sens dans cette analyse car il facilite la communication interpersonnelle. C’est bien la qualité des liens entre les individus qui fait l’organisation. Plus tard, en 1994, Smith et Katzenbach vont démontrer comment le groupe se métamorphose en équipe authentique.

Source : http://www.emeraldinsight.com

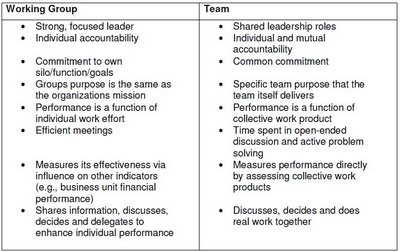

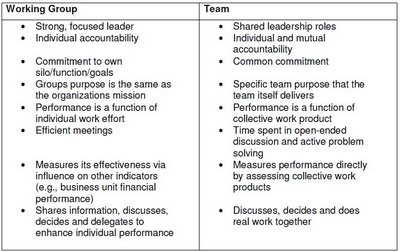

C’est bien le management participatif qui permet cette "transformation" ; un simple groupe de travail n’est pas nécessairement voué à devenir une réelle équipe s’il ne remplit pas un certain nombre de conditions et ne partage pas certains éléments. Tout repose sur la confiance et la décision collégiale, ce qui entraîne naturellement la performance. La "valeur ajoutée" d’une équipe par rapport à un groupe est évidente et bien mise en avant dans le tableau suivant :

Source : (From : Katzenbach, J. & Smith, D. (2004). The discipline of teams. In Harvard Business Review on Teams that Succeed, Harvard ; HBR Paperback, pp. 1-25)

Ces différentes analyses et principes du management participatif redeviennent véritablement d’actualité, en période de crise même s’ils ont été longtemps critiqués.

**1.2. Des critiques et des désillusions

Les approches, aussi séduisantes soient-elles, ont été très critiquées essentiellement à cause d’une mise en place manquée dans les entreprises.

[*Les principales critiques*]

Les problèmes de groupe (symptômes du groupthink) affectent ces approches. Karl Weick a bien insisté là dessus en montrant qu’un "tissage trop étroit" des relations peut être fatal au processus organisationnel. Son analyse de la célèbre catastrophe de Mann Gulch le démontre. Il s’est intéressé aux conditions et situations qui ont pu bloquer le fonctionnement de l’équipe et conduire à la catastrophe. Lors d’un gigantesque incendie, les pompiers ont été confrontés à une situation nouvelle. Karl Weick précise ainsi que les dangers liés à l’incertitude ont conduit les membres de l’équipe à chercher leur survie individuelle au détriment de l’intérêt collectif (The collapse of sensemaking : the Mann Gulch disaster, administrative science quaterly, 1993). Car l’organisation se doit de trouver des solutions innovantes à des problèmes nouveaux, par construction collective pour éviter cet "effondrement du sens".

L’aveuglement organisationnel peut aussi provoquer malentendus et incompréhensions. Plusieurs catastrophes l’ont démontré, comme l’accident de Tenerife en 1977 (collision de deux avions à cause de quiproquos de communication et d’une désorganisation du contrôle aérien) ou celui du tunnel du Mont-Blanc, en 1999 (non respect des procédures de contrôle et de sécurité). Le plus célèbre exemple est celui du crash en vol de la navette Challenger, en 1986. Au delà du débat technique, c’est bien la pensée de groupe des directeurs de tirs, prévenus d’un défaut potentiel, qui est à l’origine de l’accident. Alertés par quelques ingénieurs, sur la faiblesse d’un joint, ils ont estimé l’accident hautement improbable et procédé au tir. On peut parler d’aveuglement organisationnel. Ce phénomène a fait l’objet de plusieurs études, comme celle de du CNRS, L’aveuglement organisationnel ou comment lutter contre les malentendus (Broussard, Mercier, Tripier, CNRS, 2004). Les auteurs montrent que l’organisation est complexe et que chaque situation est "feuilletée", car les interprétations sont multiples et différentes suivant les groupes. L’organisation multidimensionnelle implique une approche souvent subjective des problématiques qui génère de multiples malentendus. Les obstacles à la coopération sont donc principalement cognitifs.

De plus, les résistances au changement ont souvent gêné la mise en place d’actions concrètes (cercles de qualité...). Michel Brossard a mis en avant, dès 1989, les causes de l’échec des cercles de qualité (Les limites du modèle-type de fonctionnement des cercles de qualité, Michel Brossard, Relations industrielles n° 3, 1989). Une des causes d’échec est le défaut d’intégration de ceux qui ont choisi de ne pas en faire partie, ce qui nuit à la mission première de ces cercles (recherche de la qualité par tous les protagonistes d’un processus). En étudiant les défauts de fonctionnement d’un cercle à moyen terme, il démontre le rôle joué par les non membres sur le contrôle du travail. Les cercles se montrent peu concluants, en dehors du Japon, leur action se limitant souvent au domaine technique, sans intégrer le client ni même les relations au sein de l’équipe. Françoise Chevalier étudie plusieurs cercles de qualité entre 1982 et 1989 et démontre leur relatif "essoufflement" (Cercles de qualité et changement organisationnel, Françoise Chevalier, Economica, 1999).

[*L’échec du management participatif*]

Dans les années 2000, certains auteurs n’ont pas hésité à prononcer un verdict d’échec à l’encontre de ces formes de management. Le plus connu est Norbert Alter (professeur de sociologie au CNAM) qui explique que le management participatif (groupes de résolution de problème, cercles de qualité) a généré ses propres dérives. La démarche de résolution des problèmes est trop lourde et ne résiste pas à l’incertitude. Elle est remplacée par de multiples "arrangements", véritables "structures clandestines", qui fonctionnent parallèlement au processus officiel de résolution des problèmes.

C’est bien la dynamique des cercles de qualité qui a pu poser problème. Ce sont les rapports hiérarchiques à l’intérieur des cercles qui se sont dégradés. Dans un contexte hiérarchique, les cadres se sont sentis dépossédés de leur influence et de leur expertise et ont "résisté" face à l’apport des cercles de qualité. Ainsi, confrontés à trop peu de coopération, des membres parfois déçus des résultats ont eu tendance à se démotiver et à délaisser les cercles de qualité.

Dans certaines entreprises, les cercles ont peu à peu disparu ou ils ont été intégrés aux services. On a parfois même parlé "d’effet de mode" des années 80, ce qui est injuste, car les cercles de qualité ont parfois été reproduits de manière "informelle" dans certaines entreprises, sans en porter le nom. Les espaces de réflexion ou de rencontre des "jeunes pousses", au début des années 2000, ont pu ainsi apporter de réels progrès managériaux, mais sans intéresser fortement la littérature spécialisée (même si de nombreux articles sont parus sur le "système Google" et ses espaces d’échanges).

Dans son livre Culture et comportement (Vuibert, 1992), le professeur Maurice Thévenet précise qu’on peut conclure que la plupart des échecs observés dans la mise en place des cercles de qualité ou la recherche de la qualité totale relèvent du au fait que l’amélioration de la qualité se fait selon une approche très "économique" sans tenir compte des logiques d’acteurs, de leurs compétences et de leurs représentations de la qualité. Ce ne sont pas les cercles qui sont en cause mais plutôt leur mise en place. D’autant plus qu’au Japon, ils se sont révélés très efficaces et pertinents. En occident, de nombreux facteurs ont rendu leur fonctionnement problématique, comme le manque de formation des animateurs ou le détournement par la direction de certains résultats. On a donc stigmatisé ces cercles et fustigé, un peu trop rapidement, le management participatif pour ses difficultés de mise en place.

2. Le management coopératif : une nouvelle approche, plus solidaire, du management

La persistance de la crise et la montée de l’individualisme dans le management ont remis au goût du jour la nécessité de travailler ensemble et de manière solidaire. Pour illustrer cette nécessité, il existe aujourd’hui un ministère chargé de l’économie sociale et solidaire (et de la consommation), piloté par Benoît Hamon. On attend aussi un projet de loi en 2013 qui permettra d’assurer le développement de ce pan de l’économie, en particulier des formes de sociétés coopératives et participatives.

**2.1. Des principes solides et nécessaires (pourquoi coopérer ?)

[*Le retour des théories humanistes*]

Le relatif échec du management participatif a pu être associé au développement des théories managériales plus "libérales", basées sur l’individu. Ainsi le "management par le stress", mis en exergue dans les années 90, a été l’objet de vives critiques, suite à une étude américaine, rapportée par Bernard Gazier en 2001 (Alternatives Economiques n° 188 - janvier 2001). Une équipe de chercheurs s’est penchée, entre 1995 et 1999, sur une quarantaine d’établissements industriels américains, dans trois branches aussi contrastées que possible : la métallurgie, la confection et l’imagerie médicale. Ils ont effectué des comparaisons de leur rentabilité et mesuré divers indicateurs de stress. Alors qu’ils s’attendaient à trouver une liaison positive entre les deux, le résultat est le contraire : les établissements les plus rentables sont ceux qui ont instauré un "système de travail à hautes performances", associant autonomie des travailleurs et management participatif et qui engendrent moins de stress que les autres (Manufacturing Advantage. Why High-Performance Work Systems Pay off, E. Appelbaum, T. Bailey, P. Berg et A. Kalleberg, Economic Policy Institute, ILR Press, CornellU. Press). Sans entrer dans l’étude des effets néfastes du management par le stress, l’actualité récente a démontré la détresse très forte des salariés face à certaines "méthodes" de management. Le postulat de l’individualisme croissant dans l’entreprise a été dénoncé par Gilles Lipovetsky (Métamorphoses de la culture libérale, Montréal, Liber, 2002), l’accomplissement pour soi (type sommet de la pyramide Maslow) est mis en exergue et la satisfaction "individualisée" à travers la performance chiffrée. Ainsi, le coût des risques psychosociaux a-t-il été estimé à 830 millions d’euros ! (Le stress, une méthode de management comme les autres ? 18/11/2012, www.libération.fr). De nombreuses "affaires" (suicides chez Renault et Orange, surveillance chez Ikea, délation chez Disney...) ont entrainé de nombreuses analyses sur le mal être en entreprise (en particulier celles de Christophe Desjours et de Marie-France Hirigoyen). Un courant "cinématographique" dénonce cette pression à travers des films clés des années 90 et 2000, comme Violence des échanges en milieu tempéré (J.M. Montout, 2003) ou Ressources humaines (L. Cantet, 1999). Plus récemment, La méthode (M. Pineyro, 2006) ou Fair play (L. Baillou, 2006) mettent en avant l’individualisme et le primat du pouvoir hiérarchique dans l’entreprise.

Les principes du management coopératif redeviennent d’actualité, comme la recherche du sens et du bonheur au travail. Annick Lainé propose de mettre en place le management coopératif pour prévenir les risques sociaux (Annick Lainé, ICA Research Conference, septembre 2010). Le management coopératif allie à la fois le Management (gestion des hommes et des opérations) et la Participation (partage conséquent entre les acteurs de l’entreprise dans les prises de décision, la transmission des compétences, la responsabilisation, l’autonomie...). Il s’agit donc d’une forme "moderne" du management participatif, car elle s’appuie sur les principes de la coopération. Dans une étude de 2000, Pichault et Nizet identifient cinq modèles de gestion des Ressources Humaines. Les deux derniers modèles font appel aux principes participatifs, mais avec des nuances. Le modèle conventionnaliste met en avant le management participatif et insiste sur la collégialité de la prise de décision, alors que le modèle valoriel est centré sur l’identification à une culture d’entreprise et repose sur une vraie coopération car aucun acteur n’est dominant (Pichault et Nizet, Les pratiques de GRH, Seuil, 2000).

[*Des principes solides*]

La coopération peut être approchée de deux manières, complémentaire et communautaire, ce qui fait que le travail coopératif est dual (Stéphanie Dameron, La dualité du travail coopératif, revue française de gestion, 2005). L’auteure démontre que ces deux approches s’entremêlent. Alors que dans un système de coopération complémentaire, des individus différents s’associent dans une logique de gain, la coopération communautaire rassemble des individus fortement ressemblants, avec une identité commune. Cependant, le projet est commun aux deux conceptions et ce n’est que la forme de rationalité qui les différencie (rationalité stratégique dans la première et identitaire dans la seconde). La même entreprise peut utiliser les deux, suivant l’évolution du marché, la dynamique de recrutement des collaborateurs (on peut démarrer avec des "missionnaires" et puis s’entourer ensuite de spécialistes qui adhèrent au projet). Cette analyse est intéressante car elle permet d’évacuer l’approche simpliste et préjugée qui consiste à ne voir dans les formes d’entreprises de l’économie sociale que des organisations de missionnaires. Les milliers de collaborateurs de FAGOR peuvent être des coopérateurs sans que cette coopération réponde à une motivation unique.

Le management coopératif s’appuie sur des principes essentiels, précisés par Jérôme Delacroix (Le management coopératif : un autre chemin vers la performance, Coopératique, 2006) :

- La circulation libre de l’information ;

- L’adoption de comportements basés sur la confiance et l’entraide ;

- La conjonction recherchée de l’intérêt de l’entreprise et celui de chaque salarié ;

- La mise en œuvre de moyens humains, technologiques et organisationnels pour atteindre ces objectifs.

Cela suppose un environnement favorable, surtout l’adhésion de toutes les parties prenantes (dont les clients). Le management coopératif s’étend alors aux relations avec les fournisseurs mais aussi avec les consommateurs. La conjoncture et les affaires actuelles dans le domaine de l’agro- alimentaire montrent bien la volonté de nombreux consommateurs de mieux s’impliquer dans le système alimentaire, voire de participer à l’élaboration de produits (comme "consomm’acteur"). De nombreux outils informatiques facilitent cette coopération (réunions, espaces de travail collaboratifs, blogs, wikis...). Le web 2.0 favorise l’ouverture et la construction commune (projets ouverts et collaboratifs).

Depuis longtemps, Joël de Rosnay propose sa vision du monde global et de la société en réseau (Le macroscope, 1975). Il y développe la notion de société "fluide”, traversée par de nombreux réseaux. Le management coopératif s’appuie donc principalement sur la notion de réseau et de mise en commun de ressources et d’énergies. Les systèmes de coopération technologiques font l’objet de nombreuses études, montrant leur puissance, comme celle de Howard Rheingold (Foules Intelligentes, titre original : SMART MOBS, M21 éditions, 2005).

Il s’agit, cependant, de redonner du sens au travail, ce que proposait déjà K. Weick (voir plus haut).

[*Le sensemaking, donner du sens au travail*]

Pour imposer le management coopératif, il faut rechercher "l’interaction respectueuse" (confiance, honnêteté et respect de soi), mais aussi la curiosité et la volonté de travailler ensemble. Karl Weick propose trois sources de sens : la culture, la stratégie et la structure. La culture va produire des repères, indispensables à la pérennisation du modèle, quand la stratégie va préciser les conditions de la contribution de chacun. Enfin, la structure va poser le cadre formel qui va codifier la coopération, comme par exemple le type d’entreprise (SCOP ou SCIC).

[*L’intelligence collective, de nouveau à l’ordre du jour*]

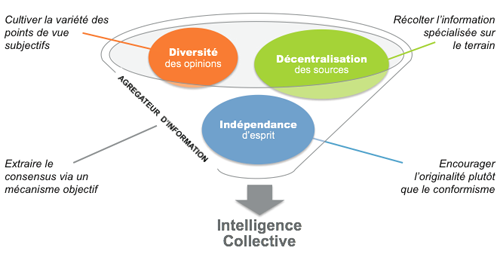

Sur la base du proverbe connu : "l’union fait la force", on peut mettre en avant les gains de la coopération, à travers le concept d’intelligence collective. Dans un documentaire poignant, Naomi Klein (Auteure du célèbre "No logo") décortique le phénomène de résistance de salariés touchés par la crise en Argentine et leur combat collectif pour mettre en place un modèle autogéré (The take, 2004, http://www.thetake.org/). Certains salariés ont décidé de se fédérer pour relancer leurs entreprises pilotées selon un principe de démocratie directe. Trois ans après le documentaire, 1700 entreprises autogérées ont réussi à maintenir leur activité. On peut donc chercher à approfondir ce concept d’intelligence collective et son apport au management. L’intelligence collective désigne les capacités cognitives d’une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres (ou agents). Des agents au comportement très simple peuvent ainsi accomplir des tâches apparemment très complexes grâce à un mécanisme fondamental appelé "effet de synergie". Les conditions de réussite de ce modèle demeurent assez précises :

- L’existence d’une communauté d’intérêt, par exemple autour de l’entreprise ;

- La libre appartenance de ses membres, l’entrée est volontaire et la participation personnelle ;

- Une structure horizontale et des règles de gestion collective, les décisions stratégiques font l’objet d’un vote ;

- Un espace collaboratif et des outils de coopération, la communication se fait en réseau pour permettre l’interaction de tous les membres ;

- Un espace et des temps de partage pour faciliter et entretenir l’émergence d’une conscience commune.

Selon Emile Servan-Schreiber (Chercheur en sciences cognitives aux USA), il faut quatre "ingrédients" pour produire de l’intelligence collective : diversité des opinions, décentralisation des sources, indépendance d’esprit et, enfin, un mécanisme objectif pour extraire le consensus en toute transparence. On peut le voir sur ce schéma :

Source : http://www.emile2012.com/lintelligence-collective/

Le management de l’intelligence collective n’est donc pas la négation de l’individu et de ses opinions, bien au contraire, c’est une construction d’un consensus au contenu forcément riche car partagé et généré grâce à la complémentarité et aux synergies.

[*Le travail coopératif, un nouveau modèle de management ?*]

En réaction contre la souffrance au travail (Desjours, Hirigoyen...), certaines organisations innovantes présentent un modèle collaboratif et humaniste. En 2010, le cabinet BPI a cherché à recenser ces pratiques. Le modèle "Google" est le plus connu, permettant à ses collaborateurs de consacrer 20 % de leur temps à des projets personnels avec les personnes de leur choix. Le cabinet présente également le cas d’une SCOP ardéchoise, Ardelaine, où les 25 coopérateurs sont sur un pied d’égalité salariale et tous polyvalents. A chaque exemple, le travail coopératif est mis en exergue et apparaît même comme un modèle managérial d’avenir. Un article intéressant de 2011 développe le concept de "démocratie d’entreprise", suite à une journée de réflexion sur les "manières alternatives de management" tenue à l’UNESCO le 17/11/11 (Qu’est-ce que la démocratie dans le monde de l’entreprise, Thibaud Brière, JDN sur http://www.journaldunet.com). En réaction à un management "autocratique", l’auteur présente les différentes formes que peut prendre cette démocratie d’entreprise. La plus connue est celle de l’actionnariat salarié, qui peut être un principe de base important dans des entreprises paternalistes comme AUCHAN (où les salariés détiennent environ 15 % du capital par l’intermédiaire de Valauchan, l’entreprise n’étant pas cotée en bourse). La participation constitue le dispositif juridique le plus connu, mais il est souvent "isolé" car uniquement financier, il faut aller au delà. C’est ce qui est fait dans le modèle de la coopérative, voire dans celui de l’entreprise autogérée, où le pouvoir s’exerce collectivement. Des formes plus poussées sont explorées par l’auteur, comme celle de "l’entreprise libérée", dans laquelle le bien commun des salariés est recherché. Un ouvrage récent (Liberté et Cie : quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises, Carney et Getz, Fayard, 2012) présente de manière provocatrice ces entreprises du "pourquoi" (celles qui donnent du sens) opposées aux entreprises du "comment", en affirmant que "la liberté, ça marche !". Ils développent largement le cas de l’entreprise FAVI (voir plus bas) dans laquelle le patron a supprimé les pointeuses pour que les salariés "travaillent pour faire des produits, pas des heures". Ainsi, il convient d’explorer plus précisément le modèle coopératif et les cas de réussite de ce type de management.

**2.2. Des réussites encourageantes (comment coopérer ?)

Les SCOP, longtemps marginalisées, font leur retour en affirmant la solidité de leur modèle et son caractère universel. A l’occasion de conflits sociaux récents et sur fond de vagues de licenciements, le modèle semble constituer la "dernière chance" pour maintenir l’activité lors des fermetures annoncées d’usines. L’affaire FRALIB, avec le projet de certains salariés de reprendre l’exploitation de la marque "Eléphant" d’Unilever, à partir d’une structure SCOP, ou bien l’affaire SEAFRANCE, dans laquelle un projet de SCOP a été développé pour sauver 500 emplois, ont rendu la SCOP "populaire", en temps de crise. Il s’agit donc d’en préciser les contours.

[*Les principes coopératifs au centre des SCOP*]

Les coopératives sont définies par la loin du 10/09/1947 qui précise qu’elles ont pour objet de :

- Réduire au bénéfice de leurs membres, le prix de revient de certains produits/services ;

- Améliorer la qualité marchande des produits ;

- Contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu’à leur formation.

Dans une optique de management, le dernier point semble fondamental car il place la satisfaction des membres au centre de la coopérative.

La loi du 19/07/1978 précise le statut de la SCOP, en le définissant :

"Les sociétés coopératives ouvrières de production sont formées par des travailleurs associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement..."(extrait de l’article 1 de la loi).

Contrairement aux entreprises classiques, il ne peut y avoir de conflits d’intérêt entre salariés et actionnaires puisque ce sont les mêmes personnes.

Le principe a fait l’objet de plusieurs recherches dont celle de Pasquet et Liarte (La société coopérative et participative : outil de gestion pour l’entrepreneur social ou nouvelle hypocrisie managériale ?, RIMHE, 2012). Ils précisent les zones de pouvoir dans ce type de structure :

Source : Pasquet et Liarte, "La société coopérative et participative : outil de gestion pour l’entrepreneur social ou nouvelle hypocrisie managériale ?" RIMHE, 2012

[*SCOP et grande entreprise : les exemples de Chèque Déjeuner et Mondragon (MCC)*]

Le modèle de la SCOP redevient d’actualité mais pas seulement pour les petites structures. Deux grandes entreprises témoignent de la possibilité de croître durablement avec un modèle basé sur la confiance et la participation de tous : Mondragon en Espagne et Chèque Déjeuner en France.

Le groupe Chèque Déjeuner est le n° 3 mondial sur le marché des titres de services prépayés et le leader en France sur le marché de la gestion de l’Action Sociale. Il compte 2 000 collaborateurs dans 45 sociétés, à travers 13 pays et existe depuis 1964.

Tous les quatre ans, l’ensemble des salariés-sociétaires élit les membres du Conseil d’Administration. Au nombre de neuf à quinze, ces derniers présentent librement leur candidature et force est de constater qu’ils proviennent tous de divers services de la coopérative (informatique, production, juridique, commercial...). Ce sont ensuite les administrateurs qui désignent par vote le futur Président-Directeur Général. Cet exécutif est relativement stable puisque seulement deux PDG se sont succédés depuis 1964. Cette entreprise est régulièrement citée comme modèle de management coopératif, ce qui ne l’empêche pas d’être rentable. Par contre, une grande partie des bénéfices est consacrée aux réserves financières et 45 % du résultat est reversé sous forme de primes aux salariés.

Quant au groupe MCC (plus connu sous le nom de Mondragon), il regroupe plus de 120 coopératives membres du groupe, dont six entreprises de services, 12 coopératives de recherche, 7 coopératives d’éducation, 4 entreprises agricoles, et surtout 87 entreprises industrielles dans tous les domaines : sous-traitance automobile, électroménager, fabricant d’ascenseurs, agro-alimentaire, filière bois, etc. les deux tiers des 35 000 associés travaillent dans le pays basque espagnol. Il s’agit d’un type unique au monde d’expérimentation de coopératives intégrées.

En octobre 1955, pour contourner les autorisations de création et d’implantation d’entreprises contrôlées par l’Etat, cinq jeunes fondateurs eurent l’idée de reprendre une entreprise en difficulté de produits électriques et mécaniques à usage domestique qui se trouvaient à Vitoria. C’est ainsi que naît la première entreprise coopérative ULGOR, du nom de la composition des initiales des fondateurs (Usatorre, Larranaga, Goronogoitia, Ormaechea, Ortubay), toujours en activité aujourd’hui sous le nom de FAGOR Electrodomesticos qui fabriquait à l’époque du petit matériel de chauffage. Le groupe ne cesse alors d’évoluer (40 coopératives en 1970) et se structure en développant de manière importante son propre système de formation. L’université de Mondragon compte aujourd’hui plus de 4 000 étudiants et alimente la recherche du groupe qui consacre 2 % de son CA à son financement.

Chez Mondragon, entre le bas de l’échelle et les dirigeants d’entreprises, l’écart des salaires est en moyenne de 1 à 4 et chaque salarié peut devenir "associé", moyennant deux ans d’ancienneté et une participation de 14 000 euros.

Chaque coopérative met en commun 2 % de son chiffre d’affaires à un fonds de solidarité. Il sert à accorder des liquidités aux coopératives les plus en difficulté. Par ailleurs, chaque coopérative constitue un fonds de réserve alimenté par 45 % des bénéfices quand il y en a, alors que le minimum légal est de 20 %.

Les coopératives sont les entités de base du groupe coopératif de Mondragon, elles sont libres de rejoindre ou de se séparer du groupe. Inversement, le groupe dans son ensemble accepte ou refuse de nouvelles coopératives en fonction de ses priorités de développement. En cas d’adhésion au groupe, les coopératives doivent se conformer aux règles communes. Dans toutes ces coopératives, l’Assemblée Générale représente la souveraineté de l’entreprise. Cette assemblée est convoquée au minimum une fois par an, ou exceptionnellement sur initiative de la direction ou de 10 % des membres-associés de la coopérative. Cette Assemblée Générale élit un Conseil recteur (assimilable à un Conseil d’administration) en charge de la gestion de l’entreprise, lequel nomme à son tour le Gérant. Deux organismes intermédiaires de contrôle et de dialogue entre les différents niveaux sont aussi élus par les coopérateurs :

- Un comité d’audit qui surveille l’application des décisions de l’Assemblée générale par le Conseil recteur ;

- Un conseil social qui assure un dialogue permanent entre les travailleurs de l’entreprise et la direction.

On peut donc voir que le système coopératif peut fonctionner dans de grandes structures, à condition de garder quelques principes de base qui guide son développement et de maîtriser celui-ci. Dans le cas de Mondragon, le développement se fait principalement par l’agrégation de nouvelles coopératives, en grande partie au Pays Basque.

Cependant, le modèle coopératif n’explique pas, à lui seul, le renouveau du principe de coopération dans le management. D’autres expériences ont permis de le développer, la plus connue étant celle de la fonderie FAVI.

[*Des expériences coopératives poussées*]

Certaines entreprises sont allées beaucoup plus loin en réduisant la hiérarchie et en "libérant" leurs salariés.

[**. Le cas FAVI, l’entreprise sans chef*]

Selon Isaac Getz et Brian Carney (co-auteurs de Liberté et compagnie chez Fayard), certains dirigeants ont su "libérer" leurs entreprises. Le cas FAVI est emblématique d’abord grâce à son ancien direction, J.F. Zobrist, qui parcoure le monde pour donner des conférences et expliquer ce modèle. Dans une récente conférence à laquelle nous avons assisté (conférence organisée par le syndicat des formateurs-conseil au MOM de Paris, le 3/5/2013), nous avons été frappé par l’empathie et le caractère "humain" de J.F. Zobrist, qui a fait le tour le la salle avant la conférence pour demander à chaque auditeur de lui présenter son travail.

Le "cas FAVI" a fait l’objet de nombreux articles et est étudié dans les plus grandes écoles ; de nombreux visiteurs sont reçus chaque année dans la fonderie. Tout ce qui a été mis en place par J.F. Zobrist a été consigné par écrit pendant plusieurs années sous forme de "fiches" en accès libre sur le site de FAVI : http://www.favi.com/managf.php.

Une première série d’une soixantaine de fiches présente, par opposition aux préjugés managériaux classiques, ce qui a été mis en place. Par exemple : "la performance vient des ouvriers vs la performance vient de la structure" démontre qu’en supprimant tous les systèmes de contrôle générateurs de coûts et de non implication, J.F. Zobrist a redonné l’autonomie et le pouvoir de décision à ceux qui étaient les mieux placés pour le faire : les ouvriers.

Lors de son arrivée, dans les années 80, J.F. Zobrist, a passé plus de 4 mois à tourner dans les ateliers et à discuter avec les opérateurs pour essayer de comprendre avant d’agir.

Il a ensuite pris des mesures drastiques qui ont transformé l’entreprise. Les principales sont :

- La suppression complète de toute la hiérarchie intermédiaire et la création d’un poste de leader qui coordonnera le travail de chaque mini-usine ;

- La structuration de l’entreprise autour d’une vingtaine de "mini-usine" dédiées à chaque client (les constructeurs automobiles). Elles sont entièrement autonomes, même au niveau budgétaire ;

- La croissance du budget formation (12 % du CA), centré sur le développement des compétences des ouvriers qui sont envoyés en stage au Japon ;

- La suppression des récompenses (car il considère que bien faire est "normal") mais le développement des rémunérations collectives en cas de profit.

Au total, il transforme une entreprise "comment ?" en entreprise "pourquoi ?" en donnant du sens à chaque action et en partant de deux grands postulats :

- L’Homme est bon (donc on n’a pas à dépenser de l’argent et de l’énergie à le surveiller) ;

- Il faut aimer son client (qui doit être le centre de toutes les attentions).

De nombreuses anecdotes émaillent ses présentations pour montrer ce que peut être le management par la confiance et la notion de coopération. Une des plus connues est celle de cette femme de ménage qui reçut un appel en fin de journée d’un gros client étranger et qui prit une voiture de la société pour aller le chercher et s’occuper de son hébergement avant de retourner finir le ménage de l’usine ! Chaque salarié se sent donc investi et les résultats suivent : les rendements décollent et FAVI devient le leader des fourchettes d’embrayage (70 % de la production mondiale) avec un cash flow avoisinant les 20 % les bonnes années (et jamais sous les 10 %). J.F. Zobrist considère aussi que le "rêve doit être partagé" et il a tenu à maintenir l’entreprise à Allencourt, dans le nord de la France, à l’époque où tout le monde délocalisait. Aujourd’hui, FAVI représente 400 salariés et 75 millions d’euros de CA. Il exporte partout dans le monde (34 % de sa production).

Dans un documentaire sur l’entreprise (question de confiance de François Maillart, 2009), le système est présenté en insistant sur la nécessaire confiance à accorder à "ceux qui savent" (les opérateurs) et à l’orientation-client donnée à la production. Les seuls contrôles qui ont été gardés le sont dans un but d’excellence (obtention des certifications avant les concurrents). Bien sur, ceux qui n’adhèrent pas au système ou regrettent l’ancien ne peuvent rester, et l’embauche devient un processus difficile car il faut vérifier que le futur salarié va partager les valeurs. D’autres entreprises ont appliqué avec bonheur cette "libération" ; de nombreux exemples sont présentés dans le livre de Getz et Carney (Liberté et compagnie), avec très souvent une remise à plat complète de la structure. C’est ce qu’a fait Chronoflex en France.

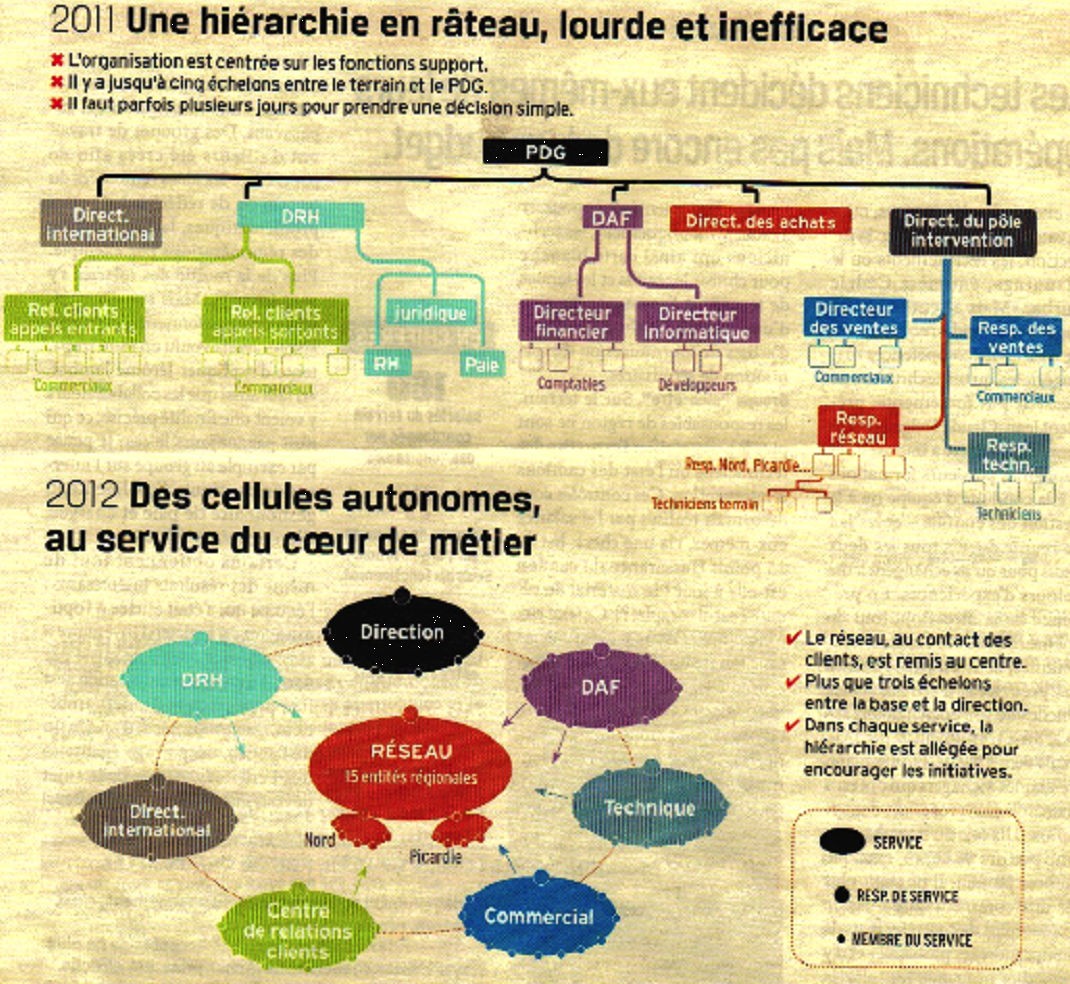

[**. Chronoflex, l’entreprise qui a tué l’organigramme*]

Cette entreprise moyenne, spécialiste du dépannage de flexibles hydrauliques sur engins de chantiers était très mal en point en 2012. Comme 160 de ses 210 salariés sont disséminés sur le terrain, elle a cherché à alléger la structure en transférant une grande partie des responsabilités à des "entités" régionales (15 au total). L’organigramme a été entièrement revu et est passé d’un "râteau" classique à un "double-cercle", autour des entités régionales.

Source : Management, Janvier 2013

Le regroupement des techniciens par région a été organisé dans une optique de réactivité aux demandes du client. En termes de management,, chaque équipe est entièrement autonome, coordonnées par un "capitaine" coopté (rémunéré 200 euros de plus par mois !).

Les managers ont aussi dû s’adapter (difficilement) en se reconvertissant ou en quittant l’entreprise. Ce qui est intéressant, c’est l’autonomie des équipes, qui décident de toutes les opérations concernant leur région. Chaque salarié est responsable du contrôle de ses opérations. Là encore, on peut véritablement parler de management de la coopération et de la confiance, indispensable à la réussite d’une telle entreprise. Pour prolonger la réflexion et envisager le développement, Chronoflex a créé des "groupes de réflexion" qui réfléchissent à des problématiques ou pistes de travail (le partage égalitaire des bénéfices par exemple). C’est donc surtout un environnement et une structure de travail qui ont facilité la coopération, donc la réussite (l’entreprise est bénéficiaire).

On peut donc se demander s’il existe différents "niveaux" de management coopératif.

Dans un article récent, Thibaud Brière recherche les différentes formes de démocratie en entreprise (Qu’est-ce que la démocratie dans le monde de l’entreprise ?, Thibaud Brière, www.journaldunet.com, 16/12/11). Il en identifie six :

- L’autogestion, forme de démocratie directe appliquée à l’entreprise, avec exercice collectif du pouvoir. Cette forme est parfois décriée car elle renvoie à une acception politique et a pu produire quelques résultats décevants, dans les années 70.

- Les coopératives, qui cherchent d’abord à satisfaire les intérêts de leurs membres, nous y avons consacré quelques développements à travers le cas de la SCOP.

- La participation, étudiée dans la première partie de cet article et qui est trop souvent considérée uniquement comme un système de rémunération annexe, alors qu’elle est l’expression d’une gestion partagée voire durable.

- L’actionnariat salarié, qui permet aux salariés de devenir associés et de peser différemment sur la vie de leur entreprise. On peut prendre comme exemple le cas des salariés d’Auchan qui détiennent plus de 15 % du capital du groupe (le reste est détenu par la famille Mulliez) à travers leur fond de participation, VALAUCHAN. Il s’agit, selon Gérard Mulliez de "mieux réaliser encore le partage des fruits du travail et des apports de tous".

- L’intra-entrepreneuriat, où les salariés deviennent de véritables associés, décisionnaires dans les différents niveaux de l’entreprise.

- L’entreprise libérée, pour laquelle il s’agit de réduire au maximum les contraintes qui gênent l’autonomie et la qualité du travail des opérateurs. Nous en avons présenté, plus haut, quelques cas emblématiques (FAVI, GORE, HARLEY...).

Il est difficile de distinguer des "niveaux" de démocratie, ce sont plutôt des formes, voire des modalités. Il convient plutôt d’adopter une vision globale et considérer que les entreprises peuvent, progressivement, transférer de l’autonomie et "libérer" leurs salariés.

Conclusion : persévérer et convaincre

On a pu voir que le modèle de management coopératif n’est pas concentré uniquement dans le secteur coopératif et que l’économie "marchande" recèle des entreprises qui ont fait ce choix pour valoriser la confiance et l’autonomie dans leur système de management.

Malheureusement, les mêmes "cas" d’entreprises sont constamment mis en avant et étudiés (FAVI, HARLEY, GORE), ce qui pourrait laisser penser que "l’exception confirme la règle", car l’organigramme en râteau est loin d’être mort. Une réflexion plus profonde, voire philosophique, peut nous conduire à chercher les valeurs et besoins qui émergent de ces modèles coopératifs. On pourrait alors faire le lien avec la recherche d’une gestion durable et le renouveau de l’engagement collectif.

Certains chercheurs qui travaillent sur la notion de "care", envisagent même son application dans l’entreprise. Il s’agit d’une forme d’attention portée aux autres, que l’on retrouve souvent dans le domaine médical ou social. Le "care" est une "théorie morale contextuelle" (et non un ensemble de règles) qui s’articule autour des "concepts de responsabilité et de liens humains". C’est surtout une véritable éthique, une manière de prendre soin de ses collaborateurs et de revoir les relations de travail. Dans leur ouvrage Le souci des autres. Ethique et politique du care, Patricia Paperman et Sandra Laugier posent les bases de cette approche quasi-universelle. Lorsqu’on écoute J.F. Zobrist parler de FAVI ou les témoignages de créateurs de SCOP, on ressent ce souci de l’autre et cette attention qui amène la confiance. Moins militantes que le documentaire de Naomi Klein (The take) sur la reprise de leur entreprise par les salariés en Argentine, mais dans la même direction, ces expériences montrent qu’il existe une véritable alternative managériale au modèle classique de management, fondée sur la hiérarchie et basée sur les principes de Fayol et Taylor.

Bibliographie :

**Sur la partie 1

[**Les nouvelles stratégies sociales des entreprises : les modes de gestion participatifs.*] Jacques ROJOT, Dalloz, 1995

[**The practice of management.*] Peter DRUCKER, 1954

[**The Social Psychology of Organizing.*] Karl WEICK, Mc Graw Hill Inc, New York, 1979

[**Sensemaking in Organizations.*] Karl WEICK, Sage Publications, Californie, 1995

[**The collapse of sensemaking : the Mann Gulch disaster.*] Karl WEICK. Administrative science quaterly, 1993

[**Direction participative par objectifs.*] Octave GELINIER, Paris, 1968

[**L’entreprise créatrice.*] Octave GELINIER, Paris, 1972

[**Théorie Z.*] William OUCHI, Paris, InterÉditions, 1982

[**Culture et comportement.*] Maurice THEVENET, Paris, Vuibert, 1992

[**Cercles de qualité et changement organisationnel.*] Françoise Chevalier, Economica, 1999

**Sur la partie 2

***Ouvrage général :

[**Liberté et compagnie.*] Isaac GETZ et Brian M.CARNEY, Fayard, 2012

***Ouvrages complémentaires :

[**Manufacturing Advantage. Why High-Performance Work Systems Pay off*], E. Appelbaum, T. Bailey, P. Berg et A. Kalleberg, Economic Policy Institute, ILR Press, CornellU Press, 2000

[**Le Macroscope : vers une vision globale.*] Joël de ROSNAY, Editions du Seuil, 1975

[**Surfer la vie : comment sur-vivre dans la société fluide.*] Joël de ROSNAY, Editions LLL, mai 2012

[**The take.*] Naomi KLEIN, 2004, http://www.thetake.org/

***Sur l’intelligence collective :

[**La Cinquième Discipline.*] Peter SENGE, First Editions, Paris, 1995

[**L’intelligence collective, pour une anthropologie du cyberespace.*] Pierre LEVY, La Découverte, Paris, 1997.

***Sur les SCOP :

[**L’énigme de Mondragon. Comprendre le sens de l’expérience.*] Jacques PRADES, revue [RECMA http://recma.org], n° 296, 2005

[**Les Scop, nous en sommes fiers !*] François Kerfourn et Michel Porta Edité par le Club des anciens coopérateurs 2012 (42 témoignages d’anciens coopérateurs)

[**Ceux qui aiment les lundis : travailler en Scop.*] Jean-Robert Dantou, Editions du Chêne, 2012 (40 tableaux photographiques de Scop)

[**Les Scop au coeur de l’économie sociale.*] Roger Essel, Editions de Broca, 2012

[**Salarié sans patron ?*] Béatrice Poncin, Editions du Croquant, Coll. Idées coopératives, 2004

***Sur FAVI :

http://www.favi.com/managf.php (fiches téléchargeables sur le système FAVI)

[**COMMENT UN PETIT PATRON NAÏF ET PARESSEUX INNOVE.*] 132 pages format de poche publié et vendu chez STRATEGIE & AVENIR/DIALOGIQUE, 4 Rue Joffre 57100 THIONVILLE, Tel : 03 82 88 26 00

[**La belle histoire de Favi - L’entreprise qui croit que l’Homme est bon, Tome 1 : Nos belles histoires*], humanisme éditions, Paris

[**La belle histoire de Favi : L’entreprise qui croit que l’Homme est bon, Tome 2 : Notre management et nos outils*], Humanisme éditions, Paris

***A propos du “care” :

[**Le souci des autres : Ethique et politique du care*], Patricia PAPERMAN et Sandra LAUGIER, Editions de l’école des hautes études en sciences sociales, 2012

Pour télécharger cet article au format pdf, cliquer sur le lien ci-dessous :