Introduction

« Depuis plus de 30 ans, les champs lexicaux de l’entreprise et du sport n’ont eu de cesse de converger », selon Stéphane Diagana, double champion du monde d’athlétisme. Les salariés peuvent aujourd’hui être comparés à des sportifs qui doivent se montrer performants, dynamiques, agiles, relever des challenges avec leur équipe, dans un contexte de compétition, pour emporter la victoire sur leurs concurrents.

Comme le sport, le travail peut être une source de développement et d’accomplissement personnel, de partage de réussites en équipe, mais aussi une source de fatigue, physique et mentale, voire d’épuisement. Ainsi, derrière cette convergence des mots relatifs au sport et au travail en entreprise se cache également parfois une convergence des maux. La recherche perpétuelle de performance peut mener à des situations de pression excessive, d’épuisement physique et/ou mental, ou de dopage. « De plus en plus d’actifs ont une utilisation des produits [psychotropes] soit pour tenir, soit pour dormir ou récupérer, soit pour se construire une identité professionnelle. Il ne s’agit pas de consommation pour se mettre en marge mais pour rester dans le match », explique Gladys Lutz, chercheuse en psychologie du travail et présidente de l’association Addictologie et travail.

Afin que les salariés puissent s’épanouir au travail sans subir d’épuisement physique ou mental lié à leur activité professionnelle même dans un contexte de concurrence accru, les organisations cherchent à favoriser le bien-être au travail de leurs collaborateurs. Ainsi, le bien-être au travail est aujourd’hui revendiqué comme une priorité par de nombreuses entreprises, en témoigne le nombre croissant d’accords relatifs à la qualité de vie au travail, l’émergence du métier de Chief Hapiness Officer (Responsable du Bonheur en entreprise) ou encore la mise à disposition des salariés, de services comme des salles de sport ou des activités sportives. Les activités sportives, en entreprise seraient alors l’un des moyens d’accroître le bien-être des salariés.

Cette situation questionne : la mise en place de dispositifs tels que le sport en entreprise peut-il réellement contribuer au bien-être des salariés ? De manière plus globale, comment une organisation peut-elle favoriser le bien-être de ses salariés tout en maintenant un haut niveau de performance dans un contexte de concurrence ?

Pour bien comprendre et analyser ces problématiques, il faut d’abord se demander si les actions visant à favoriser le bien-être au travail sont une simple simple vitrine de communication pour l’entreprise ou si elles s’inscrivent dans une réelle recherche de performance sociale (I). Il s’agira ensuite d’examiner en quoi et à quelles conditions le sport en entreprise peut être un vecteur favorisant le bien-être au travail, tout en évitant son instrumentalisation abusive (II).

I. Bien-être au travail : simple vitrine vertueuse ou réelle recherche de performance sociale ?

Selon l’INRS, la notion de bien-être au travail « fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail qui dépasse l’absence d’atteinte à la santé. Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise ». Un individu bien à son travail a une perception plaisante et éprouve des sentiments positifs par rapport à sa situation de travail et trouve une raison d’être au travail. Le bien-être au travail est donc une « sensation globale de plaisir chargée de sens » (Ben Shahar, 2008).

Aujourd’hui de nombreux employeurs se saisissent du sujet du bien-être au travail et communiquent sur leurs actions pour faire de leur entreprise un lieu où il fait bon travailler. Cet engouement découle d’une nécessaire prise en compte des intérêts des collaborateurs afin d’accroître la performance de l’entreprise (a). Toutefois, le bien-être au travail ne peut pas simplement reposer sur des actions cosmétiques mais sur une démarche plus ambitieuse et constructive au plus près des besoins des collaborateurs (b).

**a. Le bien-être au travail : source de performance pour l’entreprise

La recherche du bien-être au travail revêt de multiples enjeux fondamentaux pour l’organisation et les salariés, et plus largement, pour la société entière.

Le premier enjeu est juridique. En effet, l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale » de ses salariés (article L4121-1 du Code du travail). La jurisprudence précise que cette obligation est une obligation de résultat (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389). L’employeur doit donc identifier et évaluer les risques qui pèsent sur la santé et la sécurité des travailleurs et engager des actions de prévention, d’information, de formation, avec des moyens adaptés (articles L4121-1 et 2 du Code du travail). En cas de non-respect de cette obligation, l’employeur peut engager sa responsabilité civile et/ou pénale.

Au-delà de la simple obligation d’assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, l’employeur doit entamer des négociations régulières sur le thème de la qualité de vie au travail. Le champ de la négociation collective, notamment sur la thématique de la qualité de vie au travail a été profondément modifié ces dernières années. Ainsi, la loi Rebsamen de 2015 et l’ANI (Accord National Interprofessionnel) de 2013 sur la Qualité de Vie au Travail ont amené les entreprises à négocier un accord unique pour l’amélioration de la qualité de vie au travail. Selon l’article L2242-1 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Suite aux modifications apportées par les ordonnances Macron, cette négociation doit avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans.

L’employeur n’est bien sûr pas le seul acteur à avoir des obligations juridiques et un rôle à jouer dans la sécurité physique et mentale et le bien-être au travail. Ainsi, tous les salariés doivent « prendre soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au travail (article L4122‐1 du Code du travail). Les instances représentatives du personnel jouent également un rôle important en matière de qualité de vie et de bien-être au travail. Ainsi, Bouville (2016) souligne « l’association significative entre la présence d’un CHSCT et le bien-être des salariés ». Le CHSCT est petit à petit remplacé par le Conseil Social et Économique, qui peut être doté d’une commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés (article L2315-36 du Code du travail). Le Conseil Social et Économique « contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel » (article L2312-5 du Code du travail). Le CSE « peut formuler à son initiative ou à celle de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, [..], leurs conditions de vie dans l’entreprise » (article L2323-1).

Les services de santé au travail ont également un rôle crucial à jouer dans le bien-être au travail des salariés en conduisant des « actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel », en conseillant l’employeur, les salariés et leurs représentants « sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail » et en assurant « la surveillance de l’état de santé des travailleurs » (article L4622-2 du Code du travail).

Enfin, l’inspection du travail contribue également à assurer des conditions de travail satisfaisantes aux salariés en contribuant notamment « à la prévention des risques professionnels, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail et des relations sociales » (article R8112-1 du Code du travail).

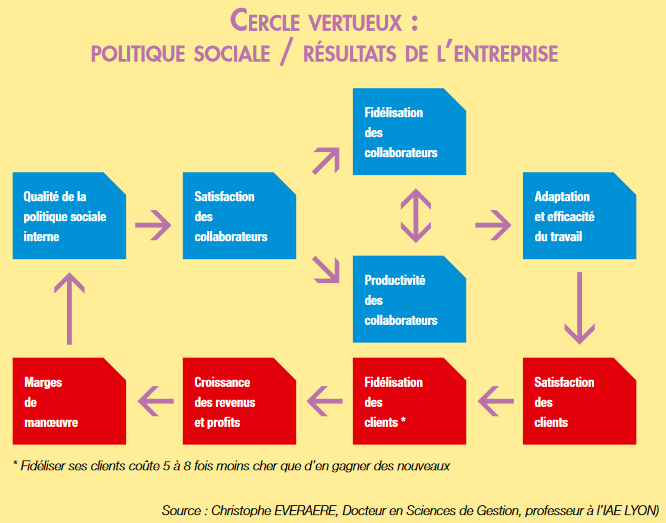

Favoriser le bien-être au travail est un facteur de performance pour l’entreprise. Il existe trois mécanismes principaux qui relient le bien-être au travail à la performance économique (selon une étude de la DIRECCTE Rhône-Alpes).

D’abord, le bien-être au travail diminue l’absentéisme et le turnover. En effet, l’amélioration des conditions de travail des salariés favorise la diminution des accidents du travail, des maladies professionnelles, des RPS, des burnout,… Elle « contribue à prévenir les risques psychosociaux, en amont des manifestations aiguës de stress, de violence ou d’épuisement » (INRS).

De plus, en créant un climat favorable au bien-être des salariés, ceux-ci ont la possibilité de s’épanouir en réalisant au mieux leur travail. Il seront plus motivés, s’investiront davantage dans leur activité et seront plus engagés dans l’entreprise. Une politique de qualité de vie au travail efficace améliorera l’ambiance de travail au sein des équipes, renforcera le climat de respect et donc l’intelligence collective, au service de l’innovation. Bietry et Creusier (2016), s’appuyant sur différents travaux, énoncent que le bien-être au travail « est associé à des conséquences recherchées telles que la créativité (Lyubomirsky et al., 2005), les comportements prosociaux (Lee et Allen, 2002), la productivité (Wright et Staw, 1999), la satisfaction de la clientèle (Schneider et al., 2003), la prise de décision et, plus généralement, la performance individuelle (Staw et Barsade, 1993 ; Wright et Bonett, 1997) ».

Ces différents éléments découlants d’une politique sociale destinée à favoriser le bien-être au travail sont autant d’atouts qui participent indirectement à la performance globale de l’organisation.

Issu de : DIRECCTE Rhône-Alpes, 2014. « Bien-être au travail & performance économique - Le sens et la reconnaissance au cœur de la performance », 2014. Disponible sur : www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr

En somme, si les entreprises se préoccupent de plus en plus de la question du bien-être au travail c’est qu’elles savent qu’elles ont beaucoup à y gagner. L’investissement dans la réflexion et les actions visant à faire d’une entreprise un lieu où il fait bon travailler doivent être rentabilisés grâce à un gain en termes de performance.

La recherche du bien-être au travail s’inscrit également dans la démarche de responsabilité sociale et sociétale des organisations. En effet, lorsqu’une entreprise cherche à créer un environnement propice au bien-être au travail, elle s’inscrit dans une démarche de respect et de prise en compte des intérêts d’une partie prenante essentielle : ses salariés.

Or, l’investissement dans la recherche du bien-être au travail, dans le cadre de la RSE, va avoir un impact positif sur la marque employeur et plus largement sur l’image de l’organisation en donnant à voir une entreprise agréable à vivre et soucieuse du bien être de ses salariés. Chaque année, des certifications et palmarès, tel que le palmarès Best Workplaces du cabinet Great Place to Work, mettent en valeur les entreprises où il fait bon travailler. Ces distinctions offrent aux organisations lauréates une opportunité d’attirer des candidats à l’embauche, de fidéliser les collaborateurs, de favoriser leur maintien en emploi et, plus largement, de valoriser l’image de leur entreprise auprès des clients et du grand public.

Au-delà des intérêts des salariés et de l’employeur, agir pour la santé au travail et le bien-être des salariés est aussi bénéfique pour l’ensemble de la société et représente un enjeu de santé publique. En effet, favoriser le bien-être des salariés participe à réduire la prévalence et la gravité des maladies professionnelles, des accidents du travail mais aussi des maladies chroniques, des dépressions, des manifestations de stress et d’épuisement qui sont non seulement néfastes pour la population, mais également coûteuses pour les entreprises, pour la sécurité sociale et donc pour l’ensemble de la société. Les actions visant à promouvoir le bien-être au travail et à préserver la santé des salariés participent à maintenir les travailleurs en emploi.

**b. Le bien-être au travail : un nécessaire dépassement du happy washing

Le bien-être est une préoccupation grandissante aujourd’hui dans les entreprises, en témoigne l’inflation d’actions telles que l’embauche de Chief Hapiness Officers, des cours de cuisine ou de yoga au travail. Mais derrière les apparences de politiques de bonheur au travail, se trouvent parfois des salariés en souffrance, proches du burnout car les tensions interpersonnelles et la pression est toujours aussi présente.

Selon Herzberg (1968), les facteurs impliqués dans la satisfaction au travail (et de la motivation) sont séparés et distincts des facteurs qui mènent à l’insatisfaction au travail. Comme il s’agit de facteurs distincts, on ne peut pas les considérer comme opposés et ce n’est pas en supprimant les facteurs d’insatisfaction que les salariés se montreront satisfaits au travail. C’est pourquoi il ne suffit pas, pour un employeur, d’installer un baby-foot dans l’entreprise, de mettre à disposition des paniers de fruits et une conciergerie d’entreprise pour emporter la satisfaction des collaborateurs. Ces facteurs d’hygiène permettent simplement de faire disparaître une éventuelle insatisfaction au travail. Or, pour créer un sentiment de satisfaction au travail, l’employeur doit également se pencher sur les facteurs de motivation de ses salariés, ce qui nécessite une réflexion plus profonde pour proposer aux salariés des missions intéressantes, des responsabilités et la possibilité d’évoluer professionnellement, de réussir et d’être reconnus et valorisés pour leur réussite.

Abord de Chatillon et Richard (2015) énoncent que le bien-être au travail reposerait sur une combinaison de quatre éléments : « le sens du travail (qui interroge l’objectivation et les finalités de l’action de production), le lien (qui renvoie à la dimension relationnelle du travail), l’activité (qui se concentre sur ce que l’individu fait) et le confort (qui traite des conditions de réalisation de cette activité) ». Dans ce modèle, les auteurs ont donc identifié deux dimensions qui apparaissent comme des facteurs d’hygiène (le lien et le confort) et deux dimensions qui correspondent à des « facteurs intrinsèques du bien-être au travail » (le sens et l’activité).

Ainsi, le bien-être au travail ne peut pas être fondé sur des actions ponctuelles et/ou superficielles qui se focalisent uniquement sur le confort des salariés. Au contraire, l’entreprise doit s’attacher à développer toutes les dimensions dont la combinaison crée un sentiment de bien-être chez ses salariés. Un cours de salsa annuel dans l’entreprise ou la mise à disposition d’une console de jeu dans la salle de repos apparaissent comme bien insuffisant pour que les collaborateurs se sentent bien au travail. Une politique de bien-être au travail repose sur le développement d’« une posture d’écoute des salariés sur les facteurs organisationnels reconnus comme ayant un impact en matière de RPS (risques psychosociaux) : la définition des tâches, le sens du travail, la répartition de la charge de travail, les relations entre les collègues et avec la hiérarchie » (INRS). C’est en analysant le travail réel (charge de travail, sens du travail, conditions physiques, organisationnelles et psychosociales de travail, relations interpersonnelles et climat social,…) et en comprenant et améliorant ce qui dysfonctionne, dans une démarche co-construite avec les salariés et l’ensemble des parties prenantes concernées, que peut se créer une ambiance de bien-être au travail. Pour réellement favoriser le bien-être au travail, il apparaît nécessaire de se pencher sur la quantité et la qualité du travail attribuée aux collaborateurs et sur les conditions qui leur sont offertes pour accomplir ce travail (conditions physiques, psycho-sociales et organisationnelles de travail). Il ne suffit donc pas de chercher à compenser la souffrance des salariés avec une politique cosmétique de « happy washing ».

A l’instar du greenwashing, le « happy washing » consiste, pour une entreprise à communiquer sur sa politique de bien-être au travail pour valoriser son image auprès des différentes parties prenantes, sans entamer de réflexion et d’actions profondes et significatives sur ce sujet, en particulier sur les questions de charge de travail, de stress au travail, de politique managériale,... Cela se traduit par des actions ponctuelles, d’effet limité telles que la mise en place d’un babyfoot dans l’entreprise, de séances de sport dans les locaux de l’entreprise ou bien de remboursement d’un abonnement à une salle de sport hors entreprise.

Le happy washing permet à l’entreprise de garder une certaine légitimité envers son environnement en montrant, en façade, qu’elle se préoccupe du bien-être de ses salariés. Cette hypocrisie organisationnelle (Brunsson, 1989) permet à l’entreprise d’offrir aux parties prenantes une image en phase avec leurs attentes.

Mais la « poudre aux yeux » offerte par les entreprises pratiquant le happy washing peut s’avérer dangereuse. D’abord, les salariés dont le bien-être n’est pas réellement pris en compte risquent de s’épuiser et de se désengager au travail. De plus, l’entreprise risque de perdre sa crédibilité aux yeux des différentes parties prenantes qui pourraient découvrir que la qualité de vie au travail n’est pas un sujet traité sérieusement. L’entreprise a donc tout intérêt à s’intéresser à la qualité de vie au travail pour réellement favoriser le bien-être des salariés.

On peut donc se demander de quelle manière faire du sport en entreprise un réel vecteur de bien-être pour les salariés et pas simplement un outil de happy washing. Comment utiliser le sport pour engager une réelle réflexion sur les conditions et le sens du travail afin de favoriser un réel épanouissement des salariés ? En quoi le sport peut-il être un levier pour construire une réelle politique de bien-être au travail ? Peut-on éviter les dérives et abus liées à son instrumentalisation par l’entreprise ?

II. Sport et bien-être au travail : liaisons vertueuses ou dangereuses ?

Si les liaisons entre le monde du sport et les entreprises sont anciennes, ce n’est que dans les années 80 que l’on assiste à une véritable prise en compte des valeurs et méthodes du sport par le management « moderne ». Depuis, le sport a beaucoup apporté au management (a), mais il a parfois été mal instrumentalisé, provoquant des effets pervers (b). Une réflexion est nécessaire pour mobiliser ses vertus dans une logique de management responsable (c).

**a. La convergence : des apports intéressants dans l’entreprise

La loi sur la modernisation sociale au travail, de 2002, a imposé à l’entreprise de veiller à la santé physique et morale de ses collaborateurs. En s’appuyant sur de nombreux travaux médicaux, les employeurs recherchent les bénéfices de l’activité sportive pour leurs collaborateurs. C’est le cas au niveau cardiovasculaire (avec diminution des risques cardiaques) mais aussi musculo-squelettique. La pratique de la physiothérapie (thérapie par l’exercice physique) est ainsi préconisée par le corps médical, dans les organisations (Boucher et Doyon, 1990). Lors des premières assises européennes « sport et entreprises » en 2005, des résultats sur les vertus des activités physiques et sportives sont présentées (Le Mancq, Frankiel et Bejarono, 2012). Ces effets sont positifs sur la productivité et génèrent des externalités positives en termes de réduction des dépenses de santé.

Au-delà des effets physiques, le sport génère aussi des bienfaits psychologiques, améliorant la motivation (par son caractère extrinsèque) des collaborateurs. Il permet de lutter contre les pathologies modernes engendrées dans les organisations (stress, angoisse, burn out) et ses effets peuvent se mesurer sur des indicateurs sociaux (réduction du turn-over, de l’absentéisme, des grèves).

C’est aussi la valeur symbolique du sport qui intéresse le management, qui utilise la métaphore sportive de manière visuelle à travers le sponsoring de sportifs et d’évènements liés aux valeurs de l’entreprise. L’usage de la rhétorique sportive a des vertus pédagogiques (Fridenson, 1989), pour expliquer simplement la complexité et les enjeux de l’organisation. Les figures symboliques sont alors utilisées largement dans les différents séminaires et évènement mobilisateurs de l’entreprise. Par exemple, l’équipage d’un voilier confronté aux éléments naturels lors d’une course autour du monde fait penser à l’ équipe soudée autour de son manager et affrontant la crise avec son organisation (le voilier) et dans son environnement incertain (l’océan et la météo).

Les sports collectifs sont largement sollicités pour illustrer de manière métaphorique l’affrontement avec un concurrent. Les managers font alors figure « d’entraineurs-joueurs » et doivent « produire avec l’équipe » tout en prenant suffisament de recul (Nier, 2009). Le « terrain de jeu » représenté par le stade (de football, de rugby…) s’apparente au marché où s’opposent, dans le respect de la règlementation, deux concurrents. Ils utilisent des stratégie et des modèles pour s’imposer (à l’instar des modèles stratégiques développés dans le management). Cette symbolique lie souvent les situations sportives et les pratiques de management. Certains experts, souvent anciens sportifs de haut niveau et managers, déclinent ces éléments en « leçons de management », à l’instar de Patrice Lagisquet (entraineur de rugby et manager chez Axa). Pour lui le management s’apparente à un sport de haut niveau où il faut décider vite et bien, s’adapter aux circonstances, miser sur le collectif, évaluer à bon escient et savoir exprimer ses émotions. Le parallèle est évident avec les sports collectifs qui illustrent cette symbolique mais poussent également les collaborateurs, en entreprise, à appréhender autrement la performance.

Le sport en entreprise se met alors au service de la performance économique, qui devient une fin en soi (Dejours, 2000). Dans un contexte toujours plus concurrentiel, la performance est l’objet d’un véritable culte (Barbusse, 2002), illustré et véhiculé par la référence au sport. Il s’agit de concevoir une culture d’entreprise composée de valeurs, normes, rites, mythes et héros qui empruntent largement au sport. Le consentement du salarié n’est plus seulement contractuel, comme dans le taylorisme ; il devient collectif, ce qui permet de comprendre le parallèle réalisé avec le sport collectif. La vocation de l’entreprise est, ici, de créer une communauté d’appartenance, identique à celle des équipes nationales de sport collectif ; qui partage des valeurs communes.

Les travaux de recherche de Pichot (1997), Barbusse (1997) et Burlot (1997) mettent l’accent sur la mobilisation, la cohésion et l’idée de fédérer son personnel ; qui constituent une attente et, en même temps, une qualité que l’on accorde au sport dans l’entreprise. Les discours des décideurs sont, à ce titre, souvent révélateurs de cette idéologie.

Le choix des sports proposés en pratique collective, dans les organisations n’est pas anodin et représente un véritable marqueur symbolique. L’accent mis sur les sports individuels, proposés aux managers dans les années 80 renvoyait à une époque mais aussi au postulat de la réussite individuelle. Le développement des sports d’équipe pratiqués par les managers (rugby, hand-ball et même football) illustre l’époque actuelle et le primat du groupe dans une logique économique et concurrentielle.

Les pratiques sportives contribuent clairement à la construction d’une véritable identité d’entreprise, révélée à partir d’entretiens portant sur l’image du métier et de l’entreprise (Ramanantsoa, 1988). Le sport demeure un puissant vecteur de communication interne améliorant la cohésion et la réactivité de l’entreprise. il crée des réseaux de communication spécifiques et informels qui multiplient les interfaces à l’intérieur de la structure organisationnelle (Burlot, 2000). il devient également la source d’une identification commune qui va participer au renforcement des liens sociaux constitutifs des réseaux sportifs (Burlot, 1997). Dans une logique de « marketing social », les activités sportives en entreprise répondent à un besoin de sociabilité procuré par l’entreprise (Igalens, 1992). Les managers scrutent alors de manière intéressée le niveau d’engagement des salariés au sein du club sportif de l’entreprise ; l’assimilant naturellement au niveau d’engagement pour l’entreprise.

**b. L’instrumentalisation du sport : des liaisons dangereuses en management

La volonté d’utiliser massivement les symboles, figures et valeurs du sport ont conduit certaines organisations à l’instrumentaliser, dans une logique négative, provoquant de nombreux effets pervers pour le collaborateur. Si la référence au sport s’impose à tous les managers (Barbusse, 2002), l’entreprise cherche à pérenniser avant tout la performance économique (Eyriès, 2014). Cependant, la méconnaissance des sports ou l’analyse en surface de leurs mécanismes ont conduit les entreprises à une récupération maladroite de certains principes, surtout tirés de la compétition sportive.

Le benchmarking en est un effet évident. Le sport de haut niveau classe les concurrents en fonction d’échelles de performances et délivre des accessits et médailles. Cette tentation de distinction a alimenté un mode de management agressif, fondé sur la différenciation de la performance, fustigeant les faibles et peu performants et valorisant les « vainqueurs ». Largement utilisé dans la sphère commerciale dans les années 80 et 90, il a pu servir comme filtre de recrutement (le fameux « profil » du cadre supérieur sportif des années 80 !). En réalité, les différences sont importantes et rendent le rapprochement entre les deux univers parfois pervers. Un sportif de haut niveau accepte la souffrance, les échecs, l’impératif de dépassement de soi et l’autoritarisme de l’entraîneur, car cela fait partie du cadre et de l’environnement sportif. La reconnaissance est liée aux grandes échéances (titres, médailles…). L’entreprise peut difficilement appréhender ce modèle à cause d’une hiérarchie plus lourde et de l’absence de médiatisation (Barbusse, 2009). Pire encore, si elle le fait, ce sera maladroit ; souvent ponctué de management par le stress. Plusieurs entreprises ont vécu des situations dramatiques (burn out et suicides) liées à une mise en place maladroite du benchmarking entre employés (banques, grande distribution…).

Le modèle sportif a, paradoxalement, entrainé un parallèle avec ses propres dérives, dans les entreprises. Pour suivre l’évolution de la performance, certains sportifs se sont dopés, trichant avec eux-mêmes et avec la règlementation et flouant le public. L’entreprise s’est également emparée du dopage dans une logique de sur-performance (et pas seulement dans les salles des marchés…). La tricherie organisée par certains clubs ( on pense à l’arnaque aux paris sportifs dans le football italien ou à une célèbre compétition cycliste française…) fait étrangement penser aux ententes entre concurrents pour se partager le marché. L’analyse des phénomènes de tricherie renvoie à l’analyse économique, en particulier à la théorie du choix rationnel (Becker, 1992) et à la théorie des jeux (Von Neumann, 1944). En effet, il existe un risque de sanction plus faible que la possibilité du gain (Justin Gatlin, sprinteur dopé a été suspendu 4 ans seulement et a pu revenir à la compétition). Les sommes gagnées dans les meetings ne lui ont pas été confisquées. Plus choquante encore est l’expérience menée dans les années 90 par des médecins américains qui ont laissé deux choix à des sportifs de haut niveau (« ne pas se doper et ne jamais gagner » et « se doper et tout gagner pendant 5 ans mais risquer une mort prématurée »). 52 % des sportifs ont choisi le choix du dopage avec le risque de mort avéré ! L’intégration de l’idéal de l’Homo Oeconomicus par les sportifs de haut niveau génère un modèle pervers pour les entreprises, en management, mettant en avant un individualisme exacerbé et une vision tronquée de la performance.

Plus perverse encore est l’appréhension de l’affrontement entre 2 sportifs de sports individuels. Dans une approche hyper concurrentielle, on pourrait penser que l’un gagne et l’autre perd ; ce qui renvoie au modèle « win/lose » de la négociation (ou « +/- des positions de vie en analyse transactionnelle). Or, les valeurs élémentaires du sport enseignent qu’il faut apprendre de la défaite pour se construire ; « je ne perds jamais, je gagne ou j’apprends » (Nelson Mandela).

On peut également pointer un autre détournement des valeurs sportives dans l’utilisation excessive du « bas de CV » dans le recrutement. On peut être d’accord avec un recruteur qui souligne une candidature d’un professionnel pratiquant le sport, voire avec un palmarès amateur. A l’inverse, « quid » d’un recruteur qui disqualifierait la candidature d’un « non sportif » ?

Enfin, n’oublions pas que le sport a parfois été instrumentalisé par les régimes autoritaires et dictatures, dans des projets d’endoctrinement et d’encadrement des masses (Arnaud et Riordan, 1988). La culture physique constituait la base de la « nouvelle éducation » de ces régimes. La formation des chefs de ces régimes intègre largement l’éducation physique qui porte alors des vertus morales. Le discours de propagande est véhiculé par le sport (Gervereau, 1991). Ce type d’instrumentalisation politique ne doit pas s’immiscer dans l’entreprise ; qui pourrait y voir la possibilité de contrôler la vie des salariés, au détriment des libertés élémentaires.

Une autre dérive, très actuelle, est liée au développement massif du sport professionnel et au parallèle que l’on pourrait réaliser au sujet des rémunérations « abusives » des stars sportives et de certains patrons. Cette thématique génère une grande frustration dans les entreprises et peut être source de conflits. Le cas du football peut être évoqué. Certains transferts actuels sont réalisés pour des sommes de plusieurs centaines de millions d’euros (220 millions pour Neymar au PSG). Certains grands patrons empochent plusieurs millions par an, ce qui pèse peu par rapport au bénéfice de l’entreprise mais qui provoque un effet dévastateur en termes de management. L’analyse peut être conduite sur le terrain de l’équité et le sentiment d’une rémunération non équitable devient dissonant, donc contre-productif (Festinger, 1957). Les impacts d’une telle situation vont entraîner une baisse de la motivation (Adams, 1962), par une analyse comparative de la situation et la perception d’une iniquité. Au sein d’une même équipe les différences sont énormes et peuvent générer des jalousies et incompréhensions, ainsi qu’une difficulté à gérer un objectif collectif avec autant de différences de traitement individuel (le joueur du PSG le mieux payé gagne 100 fois plus par mois que le moins bien payé !). Cet écart de 1 à 100 constitue une sorte de « limite morale » parfois évoquée en entreprise, à l’instar de l’appel de 40 personnalités pour plafonner le salaire des grands patrons à « 100 fois le SMIC » (20 mai 2016). Pour poursuivre ce parallèle néfaste entre le monde de l’entreprise et le sport, on peut évoquer les effets pervers de la mondialisation (financiarisation pour le salaire des grands patrons et ouverture du marché des transferts pour les footballeurs). Ainsi une superstar des années 70 (Pelé au Brésil) ne « valait que » 10 millions d’euros soit 200 fois moins que Neymar 40 ans après. Les défenseurs de ce modèle d’individualisation des salaires et de récompense de la haute performance invoquent une gestion différenciée des talents (Mirralès, 2007) ; tant dans leur « casting » que dans la façon de les « garder ». Rappelons que le sport amateur est porteur de valeur d’effort, d’abnégation et de respect des adversaires et partenaires, que l’on ne retrouve plus nécessairement dans le « sport business ». L’entreprise doit être méfiante quant à l’utilisation maladroite et abusive du modèle sportif ; il convient plutôt de revenir aux sources et de retrouver certaines valeurs à exploiter dans une logique collective et managériale.

**c. Le retour aux valeurs vertueuses du sport dans le management : vers le servant leadership

Le travail et les pratiques managériales ont évolué (voir Les Cahiers français, n° 398 ; « demain quel travail ? »). De nature plus abstraite (Reich, 2011) ; il nécessite une plus grande autonomie, mais aussi une certaine responsabilisation. Si « le temps des adjudants est dépassé » (Crozier, 1991), il faut repenser la logique de responsabilisation en entreprise et le sport peut apporter certaines réponses.

Les managers ne sont plus en mesure d’imposer les choses mais plutôt d’animer les hommes (Barbusse, 2002). La contrainte n’est plus un levier pertinent et les managers cherchent à aider les salariés à développer des motivations internes par l’intériorisation de valeurs et règles sociales. L’exemple du sport collectif, bien analysé et correctement transféré ; peut aider les organisations à développer une forme de « management culturel » fort (Barbusse, 2002). Il s’agit de constituer une communauté d’appartenance, dans un environnement de plus en plus individualisant. On recherchera alors un lien affectif et moral ; plus que contractuel. Pour fédérer les valeurs communes, certains sports s’imposent. Le cas du rugby demeure intéressant car ce sport ne s’est professionnalisé que depuis peu (en 1995) et les valeurs d’origine sont restées les mêmes. Mêmes si des soupçons de dopage émaillent sa pratique à plus haut niveau ; des transferts intéressants peuvent être réalisés dans les organisations.

De la même façon que des valeurs structurent un club de rugby et fédèrent l’équipe vers des objectifs communs ; l’entreprise se doit d’avoir du sens pour ses collaborateurs et un projet commun. Des valeurs comme la solidarité, le courage, le travail et l’humilité et la loyauté sont largement portées par ce sport qui n’a pas encore connu les travers du football (le salaire moyen d’un professionnel est estimé à 15 000 euros par mois en France). Dans l’univers du rugby les dimensions physiques, techniques et stratégiques sont toujours très présentes, ainsi que les relations interpersonnelles et intersubjectives (Eyriès, 2014). Le parallèle avec une organisation cohérente s’opère facilement, d’autant plus que les valeurs de coopération et de respect de l’adversaire permettent de répondre à un besoin exprimé des générations Y et Z ; quant au choix de l’organisation qui permet l’épanouissement. Le rugby suppose également une intelligence tactique, que l’on doit retrouver dans l’analyse stratégique des organisations. Elle s’accompagne d’une nécessaire prise d’initiative pour sortir des schémas de jeux habituels, rappelant l’intérêt d’une pensée différente (« out of the box »). Cette culture de rupture peut accompagner la disruption (voir article « la disruption, une forme d’innovation à manager »).

Le goût de l’effort caractérise également le rugby ainsi que la convivialité liée à l’après-match. Elle peut rappeler les nouvelles formes de relations entre concurrents (coopétition) qui les obligent à négocier ensemble en permanence mais aussi à développer des formes d’alliances.

La valeur ajoutée liée au rugby, la plus intéressante pour les organisations, reste le caractère altruiste. Dans un monde professionnel marqué par une vision court termiste, faussée, des relations (« je gagne et tu perds ») ; le rugby impose un collectif et chaque ligne « fait briller » les autres lignes (Eyriès, 2014). Il n’y a pas de star au rugby car il est très difficile d’être mis en évidence au détriment de ses coéquipiers (Legrand, 2011). Le rugby est donc porteur d’un modèle particulier et original de gouvernance qui permet de se construire aussi bien dans l’adversité et la difficulté que dans la considération de l’autre ( le modèle « win/win » préconisé dans les relations commerciales). De grandes entreprises se sont inspirées des situations de jeu du rugby pour travailler sur la cohésion et les valeurs communes (Areva, Total…).

La méthode « scrum » est directement importée du rugby (« scrum signifie mêlée »). Il s’agit d’un nouveau cadre méthodologique, dans lequel les ajustements se réalisent en fonction du contexte et par itération, à l’instar de la mêlée au rugby, avec ses compositions différentes. L’accent est mis sur les interactions qui permettent au projet d’avancer (Schwaber, 2004). Le produit est développé de manière incrémentale grâce à des cycles de travail appelées « sprints » et structurés autour d’une « cible » (objectif temporaire).

Les modèles sportifs intéressant s’accompagnent d’une vision différente du manager, en particulier du manager de proximité. Nous sommes loin du modèle taylorien du contremaître, agent de surveillance du travail ; dans une logique verticale où la confiance était absente. L’analyse des sports d’équipe et des victoires emblématiques remet au goût du jour un modèle de leadership développé dans les années 70 : le « servant leader » (Greenleaf, 1972). La recherche d’un management plus « responsables » (de Woot, 2005) met en avant un modèle alternatif de leadership, celui du servant leader. L’opposition au modèle bureaucratique révèle un leadership humaniste permettant de palier les « carences éthiques » de l’organisation. Il permet de générer la coopération des membres de l’équipe, dans une logique de pyramide inversée, partant de l’humain (Carlzon, 1984). Cette vision renvoie à l’école des relations humaines et aux travaux s’appuyant sur la psychologie du travail. Plus récemment, le concept d’entreprise apprenante (Senge, 1990) ainsi que le management émotionnel (Goleman, 1995), ont fourni des liens intéressants avec un modèle de manager au service des autres et d’un objectif commun. Le capitanat d’une équipe de sport collectif doit être confié à un « servant leader », garant des objectifs communs et de l’adhésion. Le choix intéressant de Didier Deschamps, pour l’équipe de France de football championne du monde 2018 peut l’illustrer. Il choisit de laisser le capitanat à Hugo ; qu’il qualifie de « leader naturel, reconnu en interne ». Il a connu 3 coupes du monde, dont celle du fiasco en Afrique du sud. Il est à la fois le garant d’une certaine transmission (entre les époques) et aussi l’incarnation d’une construction (celle de la victoire de 2018). A 32 ans et plus de 100 sélections, il « rassure » et rappelle calmement les objectifs et le cap à tenir, sans excès. Le servant leader est fondé sur la relation de service aux collaborateurs pour favoriser la confiance. Ce modèle présente une actualité évidente avec ce que les anglo-saxons appellent le « followership » c’est-à-dire l’aptitude du leader à être suivi spontanément et librement par les collaborateurs. Ceux-ci représentent la fin et non les moyens, ils sont au cœur du management. Claude Onesta rappelle que le succès du handball français est lié à la délégation et à la libération des énergies sur le terrain. Pour lui : « Le projet appartient aux joueurs. Ce sont eux qui font la réussite ou l’échec ». Il reprend la métaphore du « leader-jardinier » qui apporte les ingrédients nécessaires pour grandir, s’améliorer et réussir. Son analyse de la victoire pourrait faire réfléchir nombre d’entreprises, car il estime qu’elle repose sur les « créateurs de liens », collaborateurs doués d’intelligence collective.

Conclusion

Ainsi le paradigme du servant leader apporte des réponses nouvelles au « malaise des cadres » (Belet, 2013) et mérite d’être revisité, à l’instar des réussites sportives collectives qui mettent en avant ce type de leader. La cohérence avec le développement durable est forte et on peut alors rechercher le « management durable », basé sur le long terme et la recherche de structures solides, génératrices de sens pour les collaborateurs. La vogue actuelle du bien-être en entreprise ne doit pas représenter une mode managériale comme une autre ; mais plutôt un signal préoccupant lié à une demande de sens de la part des salariés. Les organisations doivent alors engager une réflexion de fond sur les causes du malaise et ne pas considérer que le bien-être peut se proclamer, se budgéter et se mettre en place à l’aide d’équipements et de pratiques. La mise en place d’un management responsable, au service des autres et sur le long terme pourrait permettre de traiter les causes profondes du malaise et de tourner définitivement la page quant aux pratiques bureaucratiques d’un autre temps.

Pour télécharger cet article au format pdf, cliquer sur l’icône ci-dessous :

Bibliographie

ABORD DE CHATILLON E. et DAMIEN R., « Du sens, du lien, de l’activité et de confort (SLAC). Proposition pour une modélisation des conditions du bien-être au travail par le SLAC », Revue française de gestion, 2015/4 (N° 249), p. 53-71. DOI : 10.3166/RFG.249.53-71. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2015-4-page-53.htm

CHAIRE MANAGEMENT ET SANTE AU TRAVAIL. SLAC : « une modélisation des conditions de bien-être au travail » [vidéo en ligne]. YouTube, 1er octobre 2015. Disponible à : www.youtube.com/watch?v=i9D_Rrfw3uo

BARBUSSE B., « Entre sport et entreprise, une attirance réciproque », L’Expansion Management Review, 2009/3 (N° 134), p. 10-19. DOI : 10.3917/emr.134.0010. URL : https://www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2009-3-page-10.htm

BELET D., « Le servant leadership » : un paradigme puissant et humaniste pour remédier à la crise du management », Gestion 2000, 2013/1 (Volume 30), p. 15-33. DOI : 10.3917/g2000.301.0015. URL : https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2013-1-page-15.htm

BEN SHAHAR T., « L’apprentissage du bonheur : principes, préceptes et rituels pour être heureux »Belfond, Paris, 2008.

BOUVET P., « Pratiques sportives, pratiques managériales », L’Expansion Management Review, 2009/3 (N° 134), p. 50-57. DOI : 10.3917/emr.134.0050. URL : https://www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2009-3-page-50.htm

BOUVILLE G., « L’influence des CHSCT sur le bien-être des salariés et sur les accidents du travail. Une étude exploratoire », Revue de gestion des ressources humaines, 2016/3 (N° 101), p. 25-43. DOI : 10.3917/grhu.101.0025. URL : https://www.cairn.info/revue-de-gestion-des-ressources-humaines-2016-3-page-25.htm

BRUNSSON N. “The Organization of Hypocrisy : Talk, Decisions and Actions in Organizations” Chichester : Wiley. 1989, 242 pages.

BURLOT, F. « Le sport en entreprise : un vecteur de communication interne ». Revue STAPS, 2000, 53, 65-78.

BURLOT, F. « L’intégration du sport dans une politique de gestion des ressources humaines. Le cas d’Apple », in M. Desbordes, Stratégies des entreprises dans le sport. Acteurs et management. Paris, Economica, 2001, 181-195.

BURLOT F. « Sport et identité d’entreprise. Vers une modification de l’imaginaire organisationnel », Staps, vol. no 69, no. 3, 2005, pp. 73-92.

DIRECCTE Rhône-Alpes. « Bien-être au travail & performance économique - Le sens et la reconnaissance au cœur de la performance », 2014. Disponible sur : www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Bien-etre-au-travail-et,14452

AYRIES A. « Le rugby à la croisée du management et de la communication », Communication & Organisation, 2014/2 (n° 46), p. 249-264. URL : https://www.cairn.info/revue-communication-et-organisation-2014-2-page-249.htm

GROSJEAN V. et GUYOT S. « Bien-être et qualité de vie au travail, risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? ». Hygiène et sécurité du travail. Mars 2016, n°242, p.6-9.

HERZBERG F. « One more time : how do you motivate employees ? », Harvard Business Review. Janvier-février 1968, p.53-62.

LACUT S. « De plus en plus de salariés utilisent des produits dopants pour tenir la cadence », Ouest France. 11 novembre 2017.

PIERRE J., BARTH I., « Sport et management : un dialogue ancien, de nouvelles perspectives », RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 2013/2 (n°6), p. 2-4. DOI : 10.3917/rimhe.006.0002. URL : https://www.cairn.info/revue-rimhe-2013-2-page-2.htm

SCHWABER, K.”Agile Project Management with Scrum”. Microsoft Press, 2004.

Malakoff Médéric (2014). Rapport Santé et bien-être des salariés, performance des entreprises, Chiffre clés 2014.

SILVERI F., « Peut-on compenser des conditions de travail nocives ? L’apport du modèle Exigences-Ressources », @GRH, 2017/3 (n° 24), p. 29-53. DOI : 10.3917/grh.173.0029. URL : https://www.cairn.info/revue-@grh-2017-3-page-29.htm

Site Internet de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) : www.inrs.fr

Site Internet de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) : www.anact.fr

Les cahiers français n° 398 : « demain, quel travail ? » : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303330403983/index.shtml