Pour Nicole Notat [1], « la question de la performance économique au service de quoi, de qui, et dans quelles conditions est centrale. […] La responsabilité sociale des entreprises signifie que la performance ne saurait se mesurer uniquement à l’aune du résultat financier et de la maximisation de la valeur pour l’actionnaire. La durabilité de la performance de l’entreprise suppose la considération de l’intérêt des salariés, des territoires, des clients, de l’environnement naturel, et désormais des générations futures. Rééquilibrer le poids de chaque performance et établir entre elles une articulation correcte, c’est finalement le sens de l’analyse de la performance en responsabilité sociale. » [2]

Par exemple, en tant qu’utilisatrice de ressources sociales (le système de santé, d’éducation français...) l’entreprise se doit en retour de l’enrichir d’une manière ou d’une autre (plan de formation... Elle se doit également d’adopter une attitude responsable à l’égard de ses salariés et de ses sous-traitants. Cette loi est « celle de la pérennité ».

Depuis plusieurs années, la performance tend à être abordée dans une logique plus globale que la seule appréciation de la rentabilité pour l’entreprise ou pour l’actionnaire. La performance de l’entreprise résulte aussi de son intégration dans un milieu dont il importe de comprendre et de maîtriser les règles du jeu.

1.La performance organisationnelle

Inspirée des études de Taylor et de Fayol, cette approche a dominé le premier demi-siècle. Elle a nourri les travaux de l’école dite de l’OST (organisation scientifique du travail), introduite en Europe à l’issue de la première guerre mondiale.

La performance organisationnelle concerne la manière dont l’entreprise est organisée pour atteindre ses objectifs et la façon dont elle parvient à les atteindre.

M. Kalika, professeur à Paris-Dauphine, propose quatre facteurs de l’efficacité organisationnelle :

- le respect de la structure formelle,

- les relations entre les composants de l’organisation (logique d’intégration organisationnelle), On pourra pour cela se référer à l’analyse de P. Lawrence et J. Lorsch [3].

- la qualité de la circulation d’informations,

- la flexibilité de la structure.

Dans cette conception, la performance de l’entreprise résulte de la valeur de son organisation. Cette dernière est déterminante et c’est elle qui impose ses exigences au système social. Elle structure l’emploi et l’ensemble des postes, lesquelles déterminent à leur tour les requis professionnels. Dans cette théorie, la performance a eu assez spontanément tendance à s’identifier la productivité, elle-même a ramené à sa version (réductrice) de productivité apparente du travail (quantité produite/nombre d’heures travaillées).

2. La performance stratégique et la performance concurrentielle

Cette école naît aux États-Unis, à la fin des années 50, de l’observation d’un certain nombre d’échecs du modèle taylorien : des entreprises à l’organisation théoriquement parfaite obtiennent de mauvais résultats parce qu’elles n’ont pas été capables de prévoir par exemple la transformation de leur marché.

L’approche de la performance par la stratégie a commencé à se répandre à partir des années 60 et est restée dominante jusqu’aux années 80.

Contrairement aux visions à court terme de la performance guidée par l’appréciation boursière de la valeur de l’entreprise, certaines entreprises ont tout misé sur la performance à long terme, garante de leur pérennité. « Les sociétés qui sont arrivées à un leadership global au cours des vingt dernières années ont toutes débuté avec des ambitions qui étaient sans proportion avec leurs ressources et capacités. Mais elles ont utilisé une obsession de gagner à tous les niveaux d’organisation et elles ont entretenu cette obsession au cours des dix ou vingt ans au cours desquels elles ont conquis ce leadership global. Nous appelons cette obsession strategic intent » (G. Hamel et C.K Prahalad, 1989).

La performance est alors celle du maintien d’une « distance » avec les concurrents au travers d’une logique de développement à long terme entretenue par une forte motivation (base du système de récompense) de tous les membres de l’organisation.

La performance à long terme est donc associée à la capacité à remettre en cause des avantages acquis pour éviter l’échec d’un bon concept, à la définition d’un système de volonté visant le long terme et, in fine, à la capacité de l’entreprise à trouver des sources de valeur créatrices de marge.

Pour Michael Porter, la recherche de performance ne dépend plus de la seule action de la firme, mais aussi de ses capacités à s’accommoder, voire à s’approprier, les règles du jeu concurrentiel dans un secteur.

La nature du système concurrentiel détermine la manière dont la performance peut être obtenue, compte tenu des modes de compétitions qui sont de règle.

C’est en détectant suffisamment finement les caractéristiques changeantes des systèmes concurrentiels de chacune des activités d’entreprise ou en anticipant sur des bases nouvelles de différenciation (création de valeur) que les entreprises peuvent s’approprier des sources potentielles de performance.

La performance peut-être à la fois l’exploitation d’un potentiel existant (qui permet de conserver une position favorable) et le développement de nouvelles formes d’avantages concurrentiels par anticipation/construction des règles du jeu qui prévaudront dans l’avenir.

La performance concurrentielle dépend largement de l’analyse stratégique des règles du jeu concurrentiel.

Mettant l’accent sur la qualité de la stratégie, et donc du stratège, axée sur la compréhension de l’environnement, cette approche a eu spontanément tendance à identifier la performance globale à la compétitivité.

3. La performance humaine

Il est de plus en plus reconnu que l’entreprise n’est pas durablement performante financièrement si elle n’est pas performante humainement et socialement. Les questions liées aux compétences, à la capacité d’initiative, à l’autonomie, à l’adhésion des salariés, à la réalisation des objectifs, voire au projet et donc à la culture de l’entreprise, constituent des éléments déterminants.

En 1985, reprenant à son compte la célèbre formule d’Einstein, E=MC², J. M. Descarpentries, alors président-directeur général du groupe Carnot, suggérait de considérer l’efficacité humaine (Eh) comme résultant toujours du rassemblement de collaborateurs :

- motivés,

- compétents,

- communiquant bien entre eux par le moyen d’une langue et de valeurs communes (ce que l’on désigne en anthropologie par le concept de culture).

L’Efficacité humaine, Eh, susceptible d’être libérée par un groupe humain s’exprimerait donc par : Eh=M.C.C.

[*M*] : motivation à volonté d’agir et de réussir, adhésion dynamique de chacun

[*C*] : compétence professionnalisme, savoir et savoir-faire (c’est la condition de l’efficacité individuelle)

[*C*] : culture, langage commun, valeurs partagées, reconnaissance mutuelle (c’est la condition de l’efficacité collective).

Depuis 1985, de nombreux travaux de recherche ont été réalisés pour mieux cerner cette notion de l’efficacité ou de performance par les hommes. Ces divers travaux, mettent en évidence que la compétence, son acquisition, son développement, sa gestion, s’imposent désormais comme un facteur décisif pour l’obtention de l’efficacité humaine, quelle qu’en soit la forme.

Réfléchissant sur l’obtention de la performance dans une organisation, S. Michel et M. Ledru [4] considèrent que si les compétences sont toujours une source de performance, elles ne suffisent pas à elles seules à en déterminer le niveau.

À compétence égale, les performances peuvent être différentes. C’est que si la compétence est un savoir-faire, la performance présuppose toujours l’existence d’un vouloir-faire ou motivation. Cette motivation (c’est-à-dire ce qui va conduire l’acteur à s’engager effectivement dans l’action qui lui est proposée par l’entreprise) détermine les stratégies d’actions choisies par l’acteur, stratégies soumises aux données de l’environnement de travail qui rendent plus ou moins possible la réalisation de l’action (pouvoir-faire). Cet environnement peut lui-même être caractérisé par des données d’organisation (rôles prescrits, injonctions, moyens,...) et des données de culture (représentation dominante).

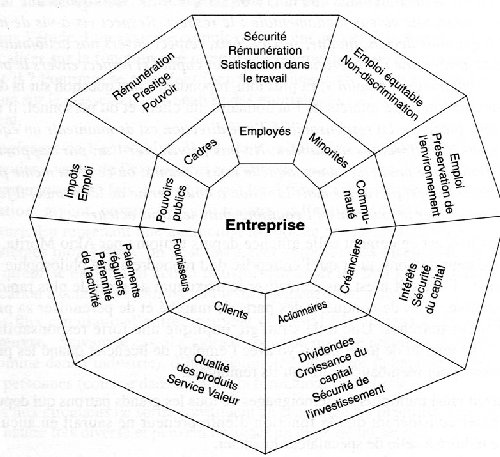

En conclusion, à la satisfaction financière des actionnaires (les shareholders) sous forme de dividendes et de plus-values boursières, objectif auquel la pensée libérale identifie spontanément la finalité de l’entreprise, il faut donc adjoindre la satisfaction des autres acteurs (les stakeholders) également concernés par la marche de l’entreprise. C’est ce que suggère Peter Doyle, professeur à l’Université de Warwick (UK), en imaginant une rosace des acteurs qui visualise pour chacun d’eux leurs attentes et leurs objectifs.

Pour P. Doyle [5], il n’existe pas de finalité unique pour l’entreprise et donc une manière évidente et adéquate d’évaluer la performance en affaires. L’entreprise est plutôt un système à multi finalités, ces finalités étant partiellement incompatibles entre elles, chacune favorisant ou défavorisant indûment un groupe d’acteurs par rapport aux autres. Le problème n’est pas heureusement de maximiser ces finalités. Dans la pratique, chaque acteur se contente en effet d’une certaine « satisfaction » de ses attentes et vise rarement à obtenir l’avantage maximum, ce qui autorise à rechercher un équilibre. Un déséquilibre grave entre acteurs se traduit d’ailleurs par des dysfonctionnements mettant en péril la survie de l’entreprise.

C’est pourquoi, pour Peter Doyle, le problème des dirigeants d’entreprise en quête de performance globale n’est pas de maximiser un profit même à long terme, mais de rechercher par voie de négociation et de compromis le meilleur équilibre possible entre les différents acteurs et leur finalité.

Ce point de vue recouvre celui d’un certain nombre de chefs d’entreprise qui depuis Schumpeter considèrent que la fonction d’entrepreneur ne saurait en aucun cas se réduire à celle de spéculateur financier. Édouard de Royère, ancien président d’Air Liquide déclarait « nous avons une idée forte chez nous, une valeur fondamentale : le respect. Le respect vis-à-vis de nos clients, à qui nous devons, qualité, service, prix, respect envers nos actionnaires à qui nous devons une rémunération juste de leur capital et respect entre envers le personnel, ce qui intègre l’emploi. […] La responsabilité d’une direction est de maintenir un équilibre entre ces différentes demandes. Ne pas privilégier l’un par rapport à l’autre. Dans l’ère financière dans laquelle nous sommes, où ce n’est même pas l’actionnaire qui est privilégiée mais la vision à court terme de la finance, il faut absolument garder la maîtrise de l’équilibre entre les trois acteurs. » [6]

Pour télécharger cet article au format pdf, cliquer sur le lien ci-dessous :