Introduction

« Dans un monde où l’on a de moins en moins de certitudes, il faut veiller à conserver quelques convictions et à ne pas tricher avec elles » Hervé Sérieyx.

Sa douzaine d’e (équilibre, exemplarité, éthique, enthousiasme, ensemble, étoile, écoute, équité, éducation, éveil, endurance, évaluation) composant « La Nouvelle Excellence » [1](SERIEYX, 2000) qu’il nous prescrivait au début du XXIème siècle, constitue en quelque sorte le socle de valeurs à intégrer dans la vie quotidienne de chacun, et des managers en particulier, pour une réussite individuelle et collective de notre société dominée par le Web 1.0 (caractérisé par des relations verticales) puis le Web 2.0 (favorisant des relations horizontales) et les autres évolutions en cours et à venir. Dans l’impermanence à laquelle nous sommes confrontés, notamment professionnellement, le dialogue social est une pratique qui peut se faire garante de la paix sociale ou du moins d’un climat social de bonne qualité. Encore faut-il avoir la conviction que le dialogue soit porteur de solutions et de performance.

En 2009, Hervé Sérieyx publie « Confiance – Mode d’emploi » [2]. La crise de confiance entre les acteurs économiques et sociaux ne trouve pas sa source dans la crise, il s’agit d’un mal plus ancien aggravé par la crise. Le retour de la confiance a un caractère d’autant plus impérieux que dans nos sociétés mouvantes, elle est « la force vive […]. Il faut donc tout faire pour qu’elle revienne et se développe. Le management du "relativement stable" a cédé la place à celui du changement continu, il est donc plus que jamais essentiel de savoir susciter la confiance, de l’entretenir dans les virages permanents de l’action et de la relancer dans les périodes difficiles pour revigorer les déçus du changement. » (SERIEYX, 2009).

Il n’est sûrement pas anodin que les Journées de l’Economie de Lyon, au mois de novembre 2013, aient eu pour thème fédérateur : « Reconstruire la confiance ». La confiance à reconstruire, fut-elle détruite, déconstruite ? La défiance a-t-elle pris le dessus ? Comme le laissent entendre Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg, les auteurs de « La fabrique de la défiance… et comment s’en sortir ». La réalité décrite par les auteurs est cruelle et démontre que la défiance est bien structurelle et non liée à quelques aléas conjoncturels comme une croissance en berne et une panne temporaire d’optimisme.

Le dialogue social est un thème qui offre l’opportunité de rendre compte de l’importance de la confiance dans les relations sociales, en dépit de tout conflit, ou de tout rapport de force préalable ou consécutif à ce processus.

Selon l’OIT [3], le dialogue social inclut tous les types de négociations, de consultations et d’échanges d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des sujets d’intérêt commun. Situé au début du code du travail français, au titre de chapitre préliminaire, le dialogue social peut être institutionnalisé ou informel… Ce dernier qualificatif est de toute importance car il permet d’intégrer les zones informelles de négociation (exemple récent en France, en 2013, des manifestations sociales des « bonnets rouges »), donc de sphères du dialogue social inhérentes aux mouvements spontanés. Quoi qu’il en soit, il concourt de manière certaine à l’amélioration du climat social et de ce fait, à la performance sociale voire globale. Dans certaines structures, les syndicats vont aussi dans ce sens - celui des zones informelles - en appelant les salariés au vote via le référendum [4].

Le dialogue social est devenu un préalable légal dans de nombreux domaines de la vie professionnelle du salarié. Il est ainsi particulièrement revalorisé depuis l’ANI du 11 janvier 2013, puis la loi de juin 2013.

Concrètement, la loi (verticale et descendante) laisse libre une bonne partie du champ de discussion afin que les partenaires sociaux définissent eux-mêmes (horizontalement) les règles applicables dans le respect d’un cadre préalablement fixé par la loi. Tel est le principal enjeu du temps présent et à venir, objet de la réflexion et de la négociation des partenaires sociaux.

En quoi le dialogue social serait-il en voie de reconfiguration ? Nous verrons que le droit du travail a considérablement évolué (1). Il s’est forgé sur le principe qu’un rapport de force défavorable au salarié prévalait et devait être corrigé. Le « grand Droit » y a pourvu. Cependant, à mesure que le temps, la société et la situation économique et sociale évoluent, le « petit Droit » se renforce et multiplie les normes conventionnelles au risque de l’insécurité juridique.

Au-delà de cette question, c’est l’ordre public social en soi qui semble être remis en cause, lui qui retient en principe la norme la plus favorable au salarié. Comme le souligne J-E Ray [5], depuis 1982 (où la négociation dérogatoire s’est illustrée par une ordonnance relative à la durée du travail, autorisant les entreprises, au titre de la flexibilité interne, à recourir aux heures supplémentaires dans la limite d’un contingent échappant au contrôle de l’inspecteur du travail) l’accord collectif peut déroger à la loi - mais il reste encadré, et seuls la durée et l’aménagement du temps de travail sont concernés- et depuis 2004, l’accord collectif inférieur peut déroger à l’accord collectif supérieur - à condition que ce dernier n’écarte pas expressément cette possibilité ; en outre, les accords d’entreprise ne peuvent déroger aux minima salariaux et aux classifications, fixés par les conventions de branche [6]. L’auteur assimile cette dynamique à une marche vers le « Workchoice » australien qui permet au contrat individuel de déroger de « gré à gré » aux normes supérieures.

La méthode est claire : la loi prévoit un cadre légal, à charge pour les partenaires sociaux, à quelque niveau de la négociation que ce soit, de conclure des accords (1). Tout ce que les partenaires n’auront pas défini entre eux, relèvera de la loi ou parfois du juge administratif. A partir de la sécurisation de l’emploi (2), nous verrons comment s’articulent, la loi et le droit négocié.

Les pouvoirs publics ont ainsi fait le choix d’une orientation progressive vers la méthode négociée, à l’instar de l’Allemagne, du moins historiquement. Paradoxalement, en Allemagne, avec les réformes Hartz, c’est la méthode législative qui a émergé ces dernières années (3).

1.De la méthode législative à la méthode conventionnelle

Un sommaire passage en revue de l’Histoire des relations de travail en France, sans pour autant remonter à la loi Le Chapelier en 1791 [7], fait observer un changement véritable dans la façon dont est pensé le droit du travail.

D’un point de vue strictement juridique, en France, le droit du travail accorde désormais la primauté au droit négocié, et par conséquent, au dialogue social. Ce processus, sinon de complémentarité alors de « subsidiarité sociale » [8] (RAY, Août 2013) a consacré la tendance consistant à privilégier la méthode conventionnelle (ou négociée) à la méthode législative. La sécurisation de l’emploi en est une application et la réforme de la formation en cours de réalisation suit le même processus. Le droit négocié ou « petit Droit » s’est considérablement renforcé comparativement au droit issu de la loi ou « grand Droit » (RAY, Août 2013).

**De la modernisation du dialogue social

La loi Larcher du 31 janvier 2007 a été déterminante dans l’adoption de ce processus.

Autrement dénommée « Loi de modernisation du dialogue social », elle stipulait que toute loi concernant le droit du travail doit être précédée d’une négociation entre partenaires sociaux. La Loi de modernisation du dialogue social rend ainsi obligatoire une phase de concertation avec les partenaires sociaux avant tout projet gouvernemental de réforme dans les domaines des relations du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle, en vue d’une éventuelle négociation collective nationale et interprofessionnelle. Les partenaires sociaux sont en l’occurrence les organisations syndicales de salariés et d’employeurs interprofessionnelles reconnues comme représentatives au niveau national (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social).

Le dialogue social, qu’il soit bipartite ou tripartite, est, par conséquent, une condition sine qua non de l’évolution du droit du travail. La loi Larcher assure une forme de complémentarité entre la loi et la négociation collective. Toutefois, l’ordre public social reste la norme, « même si la négociation dérogatoire a bouleversé –sapé- tout l’édifice » (RAY, Août 2013).

**De la représentativité des organisations syndicales

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail reprend l’essentiel de la position commune signée le 10 avril 2008. Elle rénove les règles applicables aux organisations syndicales et a pour objectif de conférer une légitimité accrue aux acteurs sociaux et à leurs accords aux différents niveaux : interprofessionnel, branche ou entreprise. Les dispositions principales affectant le droit de la négociation collective sont les suivantes :

- Les critères de représentativité. La loi met fin à la présomption irréfragable de représentativité des organisations syndicales. Leur représentativité sera reconnue, à compter du 1er janvier 2009, sur la base de critères renouvelés et adaptés aux niveaux : de l’entreprise, de la branche et interprofessionnel (effectifs d’adhérents et cotisations, transparence financière, indépendance, respect des valeurs républicaines, influence caractérisée par l’activité, expérience et implantation géographique et professionnelle, ancienneté minimale de deux ans et audience mesurée par les élections professionnelles).

Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, pour être représentative, une organisation doit avoir obtenu 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel.

Au niveau du groupe, une organisation doit obtenir au moins 10 % des suffrages dans tout le groupe et non dans chaque entreprise du groupe (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social) [9].

Au niveau de la branche, pour être représentative, une organisation syndicale doit :

(1) avoir obtenu 8 % des suffrages résultant de l’addition d’une part des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel et d’autre part des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés ; (2) elle doit par ailleurs disposer d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.

Au niveau national et interprofessionnel, pour être représentative une organisation syndicale doit : (1) avoir obtenu 8 % des suffrages résultant de l’addition d’une part des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel et d’autre part des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés ; (2) être représentative à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.

- Les règles de validité des accords sont modifiées : signature par des organisations syndicales représentant au moins 30 % des suffrages et application que s’il n’y a pas d’opposition émanant d’organisations ayant recueilli au moins 50 % des suffrages -Art. L 2232.12 du code du travail) - (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social). En résumé, la validité des accords repose sur la règle des 30/50.

C’est dans ce cadre institutionnel de la démocratie sociale que le dialogue social va devoir s’articuler.

**De la sécurisation de l’emploi

Dès lors, la négociation collective connaît par le biais du passage de la méthode législative à la méthode conventionnelle et par la révision des règles de représentativité, sa refondation : préambule à la reconfiguration du dialogue social initié par l’ANI du 11 janvier 2013 qui associe compétitivité (performance économique) et sécurisation de l’emploi (performance sociale). Comme le soulignait l’ANDRH [10] lors des Assises nationales du 28 juin 2013 [11] « Stratégies d’entreprises et pratiques RH dans un environnement en mutation », le dialogue social est une des conditions de la conquête du possible.

Nous pourrions assimiler le contenu de l’ANI du 11 janvier 2013 au cadre d’une « Flexisécurité » [12] dont les mérites ont été vantés ces dernières années, et déjà en point de mire de l’ANI de janvier 2008, puis de la loi du 15 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. La confrontation des points de vue des uns et des autres laisse augurer à propos du texte de 2013, qu’il ne s’agit pas à proprement parler de « Flexisécurité ». Il suffit alors de confronter les principes du modèle européen de flexisécurité, voire les dispositifs assurant la viabilité du système danois. L’avantage est donné à un concept autre, celui de sécurisation de l’emploi qui préfigure une reconfiguration du dialogue social. Néanmoins, la flexibilité est introduite dans la loi Sapin de Juin 2013 en misant sur le développement du dialogue social dans l’entreprise.

[*Figure 1 - Le processus d’élaboration de la loi de sécurisation de l’emploi*]

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 [13] est la conséquence légale directe de l’ANI de janvier 2013. En effet, elle transpose l’accord du 11 janvier 2013 signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA [14]) et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC) mais refusé par FO et la CGT.

« La loi sur la sécurisation de l’emploi porte sur des sujets très concrets pour les salariés et améliore leurs droits tout au long de leur carrière. Il s’agit d’un texte gagnant-gagnant car il prévoit plus de droits pour les salariés et plus de sécurité juridique pour les entreprises. » [15]

Du point de vue du Ministère, cette loi est porteuse de changements autour de trois objectifs :

- « Créer de nouveaux droits, individuels et collectifs, pour les salariés : accès à la santé, création du compte personnel de formation, droit à la mobilité sécurisée, information des représentants des salariés sur la stratégie de l’entreprise et présence au sein des conseils d’administration ;

- Lutter contre la précarité : droits rechargeables à l’assurance chômage, modulation des cotisations pour les contrats courts, lutte contre le temps partiel subi, etc. ;

- Favoriser l’emploi par une meilleure capacité d’anticipation et d’adaptation négociée dans les entreprises : anticipation négociée des mutations économiques, refonte de l’activité partielle pour le rendre plus simple et plus attractif, encadrement des licenciements économiques par la négociation et par l’intervention de l’Etat, création de l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture de site, etc. »

Le dernier objectif visé confirme que la négociation est un maître-mot, une règle incontournable.

[*Figure 2 - Le droit négocié - Un cadre conventionnel*]

Pour Michel Sapin, « la loi sur la sécurisation de l’emploi fera date dans l’histoire de nos relations sociales, elle contribuera à renforcer notre compétitivité et donc l’emploi en France, tout en s’inscrivant dans la filiation des lois améliorant les droits des salariés » [16].

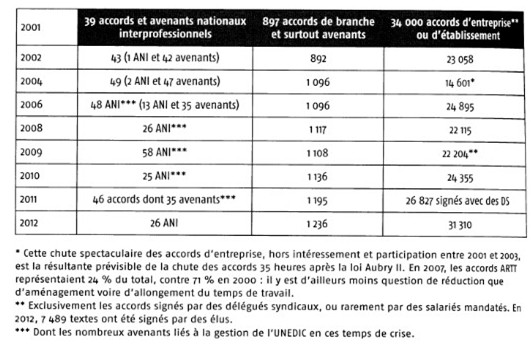

Pourtant, cette loi va inévitablement développer le « petit Droit » et la multiplication des normes conventionnelles, soit une forme d’insécurité juridique. Un aperçu des accords résultant de la négociation collective entre 2001 et 2012, soit avant la loi de juin 2013, illustre ce phénomène déjà enclenché, notamment au regard du nombre d’accords d’entreprise ou d’établissement.

[*Figure 3 - La négociation collective en 2001-2012*]

[/Source : (RAY, Août 2013) page 626/]

Par ailleurs, quelques innovations importantes pour le dialogue social, découlant de la loi du 14 juin 2013, ont fait débat et ne manqueront pas d’alimenter les discussions futures. Il s’agit de :

[**La Base De Données unique*] [17]. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu plusieurs dispositifs complémentaires pour améliorer l’information des salariés et renforcer le dialogue social dans l’entreprise et le groupe.

La loi a instauré une nouvelle consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à des sous-traitants, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages. Pour préparer cette consultation, une base de données mettra à disposition des représentants des salariés toutes les informations utiles et celles transmises de manière récurrente au comité d’entreprise. Evidemment, cette base de données devra être actualisée et contenir une dimension prospective sur les trois années à venir.

C’est le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise qui en précise les modalités, s’agissant des contenus et des délais.

Dans les deux cas, l’entreprise dispose de la latitude offerte par la loi, à savoir la conclusion d’accord sur le contenu (au-delà de celui précisé dans l’article L. 2323-7-2 du code du travail), et sur les délais dits d’info-consulte, évitant ainsi de se voir imposer les seuls contenus et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat.

En termes de contenu, les informations enregistrées dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ; 2° Fonds propres et endettement ; 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 4° Activités sociales et culturelles ; 5° Rémunération des financeurs ; 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ; 7° Sous-traitance ; 8° Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’Etat et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.

La mise à disposition de données sensibles et stratégiques pour l’entreprise s’accompagne d’une exigence stricte de confidentialité pour les représentants du personnel.

En termes de délais. Le texte fixe les délais dans lesquels le comité d’entreprise est réputé avoir rendu son avis ou ses vœux pour l’ensemble des consultations en lien avec la base de données économiques et sociales. Le délai d’examen est qualifié de « suffisant ». L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.

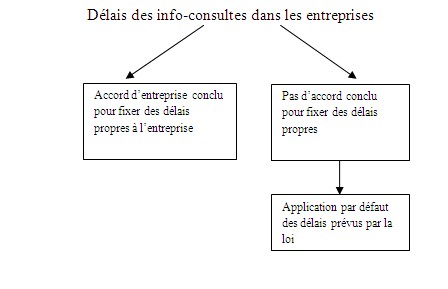

En matière de délais des informations-consultations (info-consultes), la subsidiarité sociale se vérifie une nouvelle fois.

[*Figure 4 - Cadre de la Loi du 14 juin 2013 en matière de délais des informations-consultations*]

Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils s’appliqueront à défaut d’accord entre l’employeur et le comité d’entreprise prévoyant des délais plus courts ou plus longs.

Autrement dit, nous disposons là d’un cas concret du principe de subsidiarité sociale. Ce que l’entreprise n’a pas prévu par la négociation, de fait, par des accords spécifiques, c’est la loi qui le fixe ou encore le juge administratif, en l’occurrence le Conseil d’Etat (Art. R. 2323-1 et R. 2323-1-1). Le délai de consultation du Comité d’entreprise est d’un mois à défaut d’accord à compter de la communication par l’employeur des informations prévues. A l’expiration de ce délai, le Comité d’entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois ; à trois mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT, à 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place. Lequel CHSCT est censé avoir rendu son avis au CE dans un délai de 7 jours et ce, dans la limite du délai mentionné (3 mois ou 4 mois suivant le cas).

Le décret mentionné s’adresse aux entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés.

La base de données devra être mise en place à compter du 14 juin 2014 dans les entreprises employant au moins 300 salariés, et à compter du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés. Les informations transmises de manière récurrente doivent être mises à la disposition des membres du comité d’entreprise dans la base de données au plus tard le 31 décembre 2016.

[**La Participation*] des représentants de salariés au Conseil d’Administration, afin de peser sur la stratégie.

L’analyse des conditions de cette entrée au conseil d’administration ou au conseil de surveillance met en évidence son caractère restrictif. D’après l’Art. L. 225-27-1.-I. « Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés ». L’effectif paraît avoir ici un caractère dirimant et limite de ce fait, les potentielles entrées dans les conseils d’administration et conseils de surveillance. En outre, le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux, dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze. Pour finir, le caractère filial de la société est déterminant : « Une société n’est pas soumise à cette obligation dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation ».

Ce volet de la loi de juin 2013 - la participation des représentants de salariés au CA - fera l’objet d’un bilan avant le 30 juin 2015, puisque « le Gouvernement remettra au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance et formulant des propositions en vue de son extension, s’agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du champ des entreprises concernées, de l’application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités du conseil d’administration ou de surveillance ».

Il est bien mis en évidence une nouvelle fois, que le droit négocié n’est pas pour autant laissé à l’abandon des entreprises mais bien encadré, suivi et évalué par les pouvoirs publics, et par conséquent les entreprises elles-mêmes et leurs DRH-RRH qui transmettent les informations RH.

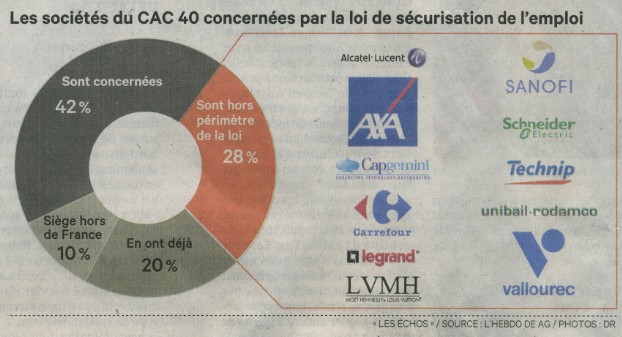

Cependant, de nombreux groupes devraient échapper aux dispositions prévues en l’article 9 de la loi du 14 juin 2013 - Participation des représentants de salariés aux conseils d’administration -, du fait des nombreuses restrictions qui encadrent ce dispositif. 42 % seulement des sociétés du CAC 40 seraient concernées par ce volet de la loi de sécurisation de l’emploi. Le journal Les Echos des 21-22 février 2014 titrait : « Les salariés n’entreront pas en force dans les conseils du CAC 40 ».

[*Figure 5*]

[/Source : Les Echos. 21-22 février 2014, p. 30./]

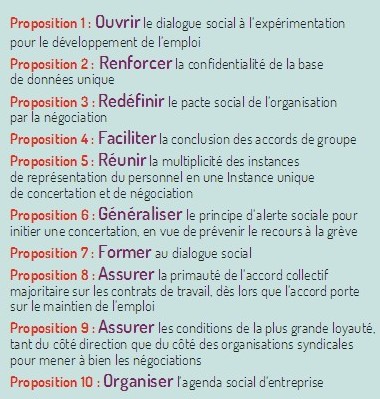

L’ANDRH [18] semble néanmoins avoir adopté la méthode et a présenté lors de ses assises nationales du 28 juin 2013 des propositions portant sur la qualité de vie au travail, et le dialogue social et l’emploi.

[*Figure 6*]

[/Source : http://www.andrh.fr/information/liste-des-actualites/les-propositions-andrh-2013/ /]

Le rôle et l’implication des DRH ne font aucun doute car ces derniers constituent les pièces maîtresses de cet édifice qu’est la reconfiguration du dialogue social, à travers la sécurisation de l’emploi. En leur qualité de mandataires de la direction en matière de négociation avec les représentants des salariés, ils œuvrent en faveur du dialogue social.

En ce qui concerne l’ANDRH, les propositions 1, 2, 3, 6, 7 et 9 vont particulièrement dans le sens des objectifs contenus dans la loi de juin 2013.

2. Mise en œuvre concrète de la méthode conventionnelle dans les organisations

Indépendamment de la loi de 2013, le dialogue social promu depuis plusieurs années a déjà permis des accords, normes au niveau de l’organisation. Dans le secteur public, il est possible de citer l’expérience de la ville de Suresnes dont une représentante a été reçue le 13 novembre 2013 par la direction du Bureau International du Travail (BIT) à Genève afin de présenter sa démarche en matière de dialogue social. En 2009, la municipalité a signé avec trois organisations syndicales une charte de reconnaissance du parcours syndical, qui a notamment conduit des syndicalistes à suivre une formation à Sciences Po. L’Organisation internationale du travail (OIT) a « sollicité la ville de Suresnes pour envisager avec elle la façon de promouvoir, auprès des administrations et des entreprises privées de ses pays membres, la démarche de dialogue social mise en place depuis quatre ans au sein de la collectivité », selon un communiqué de la ville [19]. Le Crédit immobilier de France a également engagé des réformes dans ce sens par le biais d’un accord de mobilité externe inspiré de la loi de juin 2013 avant ouverture du PSE [20]. Son DRH explique : « Nous nous sommes inspirés de la loi sur la sécurisation de l’emploi concernant la mobilité externe volontaire. Notre but est d’anticiper les reclassements et de faciliter le retour à l’emploi avant même l’ouverture du premier PSE, en faisant du temps un allié ». Des garanties sont donc accordées aux salariés qui retrouvent un emploi avant leur licenciement, dont une clause de retour et le maintien de leurs indemnités. Chez CMA CGM, deux accords ont été conclus, un accord de maintien de l’emploi et un autre sur les conditions d’accompagnement de la mobilité géographique en vue d’encadrer le transfert du Havre vers Marseille des 140 postes des lignes Afrique de l’armateur. Les accords ont cependant été conclus sans référence à la loi de sécurisation.

La mise en œuvre de la méthode conventionnelle initiée par la loi de juin 2013 suppose une méthode et des conditions de réussite.

**2.1. La méthode conventionnelle à travers les accords de maintien de l’emploi

***Que sont les accords de maintien de l’emploi ?

Les accords de maintien de l’emploi nés avec la loi Sapin du 14 juin 2013, se substituent aux accords de compétitivité de N. Sarkozy. J-E Ray rappelle que ces accords existaient de facto depuis très longtemps pour les entreprises en difficulté - au bord du dépôt de bilan - [21]. Ils constituent un nouvel outil à disposition des partenaires sociaux, et par conséquent, dépendant du dialogue social, pour éviter les licenciements en cas de dégradation de la conjoncture économique dans les entreprises. Ainsi, sur la base d’un accord d’une durée ne pouvant excéder deux ans, l’employeur s’engage à préserver l’emploi et, en contrepartie, les salariés à faire des concessions temporaires qui peuvent porter sur leur durée de travail, les modalités d’organisation de leur temps de travail, ainsi que sur leur rémunération. Ils gardent toutefois la possibilité, individuellement, d’accepter ou de refuser l’application de l’accord. En cas de refus, leur licenciement est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique [22] .

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation des accords de maintien de l’emploi.

***La méthode conventionnelle

Les accords de maintien de l’emploi sont des accords d’entreprise conclus entre l’employeur et au moins un délégué syndical présent dans l’entreprise. Pour renforcer leur légitimité, leur validité est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés majoritaires.

Par dérogation à l’article L. 2232-12 du code du travail (Voir Supra les règles de validité des accords), la validité de l’accord de maintien de l’emploi est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

L’absence de délégué syndical dans l’entreprise n’empêche pas la conclusion d’un accord de maintien de l’emploi. Dans une telle situation, et dans les conditions précisées par la loi, l’accord peut être conclu par des représentants élus du personnel expressément mandatés par une organisation représentative dans la branche ou au niveau national interprofessionnel, ou à défaut, par des salariés expressément mandatés à cet effet par les organisations syndicales.

Dans ce cas, pour être valable, l’accord devra alors être approuvé par les salariés, à la majorité des suffrages exprimés [23].

Dans tous les cas, l’accord de maintien de l’emploi peut être suspendu par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, à la demande de l’un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.

On peut souligner l’existence d’une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. Ainsi, l’employeur qui n’aurait pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi serait passible du versement de dommages et intérêts aux salariés lésés.

***Les représentants du personnel entre pouvoir et responsabilités

La loi de sécurisation de l’emploi, et en particulier le dispositif assurant la conclusion d’accords de maintien de l’emploi, conduisent à un accroissement des responsabilités pour les représentants du personnel qui ont la lourde tâche de négocier, mais parfois même celle de se défausser en mettant en place des référendums quand ces derniers ne découlent pas d’une obligation légale - puisque le référendum est rendu obligatoire en l’absence de délégué syndical dans le cadre d’un accord de maintien de l’emploi. En effet, une enquête menée par Entreprise & Carrières sur les accords de compétitivité, le référendum ne fait pas office d’exception pour valider les accords. Plusieurs entreprises, telles que SANOFI Toulouse en Janvier 2014, ASCOMETAL en juin et octobre 2013, FAURECIA (Orne) en juillet 2013, REVIMA (Seine-Maritime) en septembre 2013, etc. sont concernées par cette consultation directe indépendamment de la présence de représentants des salariés.

Cette enquête fait apparaître un recours accru aux référendums, tant de la part des directions d’entreprises que de la part des représentants syndicaux. Les syndicats et les directions espèrent que la consultation des salariés va trancher un débat et que le résultat s’imposera à tous. Pour Michèle Rescourio-Gilabert, directrice de projets à Entreprise & Personnel, ces référendums sont la preuve que la réforme de la représentativité syndicale de 2008 n’a pas amélioré la légitimité des syndicats alors que c’était son objectif. Parfois, chez Sanofi Toulouse par exemple, le référendum constitue pour les syndicats un outil pour légitimer ses actions et établir un meilleur rapport de force avec la direction [24] .

En général, ces accords, qu’ils soient dits de compétitivité (ancienne formule) ou de maintien de l’emploi, s’apparentent à une forme de régression sociale sous couvert de dialogue social. Les syndicats, souffrant déjà de manque légitimité quant à leur représentativité, semblent mal à l’aise pour négocier à la baisse, et de ce fait, peu assurés pour valider la renonciation à des acquis sociaux. C’est tout l’enjeu des formations auxquelles pourraient aspirer les représentants de salariés pour participer valablement à la négociation.

On notera que « ces référendums, auxquels les syndicats ont de plus en plus recours, sont en général favorables au projet de la direction, mais leurs résultats sont régulièrement contestés, faute d’un vrai cadre juridique » [25].

Quoi qu’il en soit, la méthode conventionnelle demeure une opportunité pour la mise en œuvre de la négociation et par là même, du dialogue social activement recherché à travers la loi de juin 2013.

Yves Lichtenberger [26], a cherché à mieux comprendre les enjeux des négociations professionnelles aujourd’hui en essayant d’échapper au modèle trop prégnant de la négociation marchande, laquelle ne serait qu’une forme possible de la négociation sociale. Il rappelle que, dans sa tentative de poser les bases d’une théorie générale de la négociation, Anselm Strauss [27] mentionnait que les définitions courantes de la négociation mettaient trop l’accent sur l’une de ses finalités, celle de parvenir à un accord, et sur un de ses moyens, le marchandage […]. Ce serait « appauvrir considérablement les résultats des négociations que de les réduire au contenu formalisé des accords » (Lichtenberger, 2013). Il établit une typologie de la négociation en se focalisant sur la densité des liens créés [28] : la négociation comme marchandage, - dont le modèle est la négociation salariale -, la négociation comme régulation - dont l’un des modèles est la négociation du temps de travail -, la négociation comme codécision, dont un modèle émergeant sous nos yeux sont les accords de compétitivité - aujourd’hui de maintien de l’emploi - (accords 2013 chez Renault ou Bosch) auquel correspond une forme où le compromis (promesse conjointe) trouve son plein sens étymologique d’un pari commun pris sur l’avenir et sur les fruits d’une coopération. Les règles fixées engagent les parties à se coordonner et à orienter en commun leurs actions en vue d’une évolution et d’un objectif énoncé […]. Les accords de ce type supposent non seulement de comporter un dispositif d’évaluation mais aussi un dispositif de suivi des évolutions permettant de corriger les actions en cours afin d’en garantir l’effet au regard des espoirs, souvent différents pour chaque protagoniste, qui y ont été mis. Constatant que cette forme de compromis est inhérente au déploiement de formes plus démocratiques de régulation à l’intérieur des entreprises, elle initierait de nouvelles formes « constitutionnelles » internes au sens de Hatchuel et Segrestin [29].

**2.2. Les conditions de réussite du dialogue social

Le rôle des représentants du personnel est déterminant dans la réussite de ce défi à relever avec les DRH et RRH [30], partenaires sociaux et de ce fait, principales parties prenantes au dialogue social entre partage du pouvoir et co-responsabilité [31].

« Les relations avec les représentants du personnel tiennent une place importante dans les préoccupations des DRH. Par délégations de la direction, ces derniers animent l’ensemble du système représentatif. Les DRH sont les interlocuteurs des partenaires sociaux, ils préparent et participent aux négociations, ils assistent la hiérarchie pour les relations sociales, etc. » (PERETTI, 2012).

En effet, si l’on reconsidère les préoccupations des DRH telles qu’elles apparaissaient dans une enquête Défis RH 2012 / Entreprise & carrières, ils classaient le dialogue social au premier rang de leurs priorités à 69 % avant la GPEC 51 %... Avec la loi de Juin 2013, les DRH et RRH sont en première ligne pour participer à la reconfiguration du dialogue social et à même de l’apprécier.

Afin de discerner les facteurs de réussite du dialogue social, il est important au préalable d’en détecter les causes d’échec.

***Les causes d’échec du dialogue social

Hubert Landier [32] [33], dans un entretien accordé à L’Usine Nouvelle en mars 2013, a mis en avant (Bys, Usine nouvelle, 2013) les causes de l’échec du dialogue social en France. Elles se résumeraient à une formation insuffisante des futurs managers aux relations sociales.

Interrogé à propos de l’ANI de janvier 2013, Hubert Landier fait montre de scepticisme quant à la force de changement contenu dans l’ANI sur la sécurisation de l’emploi en termes de management des entreprises. Il se réfère principalement à la présence d’un administrateur salarié au CA ou au sein du conseil de surveillance.

« Le conseil d’administration s’ouvre à d’autres parties prenantes que les actionnaires. L’entreprise n’appartient plus seulement aux apporteurs de fonds, les autres parties prenantes obtiennent un début de reconnaissance. Cela changera la donne dans les entreprises ». On ne peut cependant pas oublier que cette pratique existe déjà dans les entreprises où la méthode participative a permis aux salariés-actionnaires de prendre part aux décisions, en parfaites parties prenantes. Voir Supra Figure 5, graphique extrait de Les Echos des 21-22 février 2014.

Hubert Landier reconnaît néanmoins le caractère positif du dialogue. « Ceci étant, ce qui me semble important, c’est qu’à cette occasion, les entreprises, la direction, les managers prennent conscience que le dialogue social peut et doit être un fort levier de performance. On ne dialogue pas parce qu’on est gentil ou parce qu’on y est obligé. On le fait pour l’intérêt de l’entreprise. Le dialogue social doit faire partie des outils du management. ». A la question de savoir « Pourquoi le dialogue social est de si mauvaise qualité en France ? », loin d’en nier la multiplicité des causes, il met l’accent sur le fait que « Les élèves des grandes écoles ne savent pas ce qu’est un délégué du personnel car ils ne sont pas du tout formés aux relations sociales. Quand ils arrivent dans une entreprise, leur méconnaissance peut créer des incompréhensions voire des tensions ».

Nous pouvons considérer que le déficit de formation aux relations sociales est un des facteurs d’échec du dialogue social.

Yann Algan [34] et ses co-auteurs vont plus loin et élargissent ce facteur d’échec à la défiance en général, à telle enseigne qu’en France « les relations entre salariés et managers sont les plus conflictuelles des pays développés », rendant difficile voire introuvable le dialogue social. En effet, les auteurs décrivent la Société française comme étant malade et au bord d’un gouffre psychique, en état de stress à tous les âges, à tel point que les travailleurs français seraient les plus stressés de l’OCDE. Ce n’est pas la crise ou le niveau de revenu qui l’explique mais bien la défiance. De nombreuses études universelles, pluridisciplinaires, concluent au caractère déterminant de la qualité des relations sociales sur le bien-être. Ceci paraît symptomatique des économies fordistes (donc verticales) où il existe très peu de coopération (relations horizontales) et peu d’autonomie des salariés. Yann Algan [35] et alii, s’inspirent entre autres des travaux de John Van Reenen [36] (dont la relation de travail horizontale) pour conclure que ce qui explique in fine le développement économique est bien, la confiance.

Avec la défiance, le lien social est dénaturé, la coopération sociale et la réciprocité s’étiolent ou perdent du sens. Le fonctionnement hiérarchique et élitiste de l’école, des entreprises et des administrations, y contribue fortement. Il constitue une fragmentation verticale de la société. Toutefois, le diagnostic est aggravé par la tendance immuable de certains groupes professionnels à défendre leurs intérêts propres, soit une logique corporatiste qui se matérialise par une fragmentation horizontale, néfaste elle aussi pour la qualité des relations sociales.

La conséquence logique de cette double fragmentation est le caractère le plus souvent exécrable des relations professionnelles en France.

En outre, la France détient un taux de syndicalisation proche de 8 %. Afin qu’il soit significatif, il faudrait le comparer à quelques taux européens. A titre d’exemple, le taux de syndicalisation s’élève à 73 % au Danemark, 74 % en Finlande et 78 % en Suède, la France elle, se situe au niveau le plus faible de tous les pays de l’OCDE.

Il ressort d’une étude citée par Yann Algan (et alii) et menée par Sandra Black et Lisa Lynch [37], deux conclusions. La première conclusion : « Ce ne sont pas les pratiques de management qui expliquent la productivité des salariés […] mais la façon dont elles sont mises en place est essentielle ». Par conséquent, tout projet non partagé ou non élaboré avec les salariés concernés, est voué à l’échec ou du moins la productivité qui en découlera sera moindre. La deuxième conclusion permet d’établir un lien de causalité entre la représentation des salariés par des syndicats, la faculté d’adaptation des salariés, la qualité des relations de travail et consécutivement, la productivité. « Les entreprises dotées de syndicats représentant les salariés ont une meilleure capacité d’adaptation aux nouvelles méthodes de management, sont plus coopératives et ont une bien meilleure productivité » [38].

Pourtant, au regard du taux de syndicalisation en France (8 %), la faible représentativité des syndicats est évidente et, bien qu’elle s’explique par des facteurs structurels (notamment la représentativité basée sur l’audience électorale et non sur les effectifs, le financement, etc.), il n’en demeure pas moins que les français n’ont pas une très bonne opinion de leurs syndicats. Les auteurs rappellent les résultats d’une étude menée en 2010 : à la question « Pour défendre vos intérêts en tant que salarié, qu’est-ce qui est le plus efficace ? », 51 % des Français répondent qu’il faut discuter directement avec sa hiérarchie et seulement 20 % répondent qu’il faut s’adresser aux syndicats [39].

L’intervention directe de l’Etat écraserait le dialogue social (Algan Yann, Octobre 2013), la faiblesse des contre-pouvoirs syndicaux, la faiblesse des corps intermédiaires en général, la fragmentation horizontale et verticale de la société pourraient expliquer à la fois la défiance qui caractérise notre société, et son impact sur la qualité du dialogue social.

***La remédiation : Les conditions de réussite du dialogue social

Hubert Landier expose « Les six conditions du dialogue social » (Source : AEF, 8 juin 2010) (RAY, Août 2013) : 1. Dépasser les préjugés ; 2. S’exprimer dans un langage commun ; 3. Se reconnaître sur un pied d’égalité ; 4. Se donner des objectifs communs ; 5. Respecter des règles mutuellement acceptées ; 6. Respecter la parole donnée […].

Outre ces règles très précises, Hubert Landier fait quelques préconisations : « 1. … que la formation des grandes écoles intègrent le B.A. BA des relations sociales ; 2. former l’encadrement intermédiaire « Les bonnes relations sociales qu’un manager sait créer dans son service doivent être prises en compte lors des évaluations ». Et ceci ne sera possible qu’en donnant du temps et du pouvoir aux managers intermédiaires. 3. que les entreprises cessent de diaboliser les représentants du personnel. Le travail accompli par le délégué du personnel doit être pris en compte dans les parcours professionnels ». Plus généralement, « Il faut sortir enfin du management par les chiffres et réintégrer la dimension humaine »(Bys, Usine nouvelle, 2013).

Si l’on s’en tient à l’analyse de Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg, « La défiance n’est pas immuable » et « La confiance se fabrique ». Cette dernière est au centre du dispositif de restauration ou de reconfiguration du dialogue social. Elle ne peut isolément se proclamer mais quelques pistes sont proposées pour y parvenir, et ce, de façon durable. Au cœur de ce processus, l’exemplarité des pouvoirs publics, l’exemplarité des dirigeants, devrait être restaurée en résolvant la question des conflits d’intérêts. Les auteurs situent les solutions au sein même de l’Ecole où nos enfants devraient apprendre à travailler ensemble, à coopérer, où l’on devrait également développer des méthodes horizontales d’apprentissage et des relations sociales horizontales dans les organisations afin de concilier performance économique et performance sociale. Il paraît urgent de vitaliser le dialogue social en faisant jouer un rôle crucial aux Corps intermédiaires notamment les syndicats qui ont un rôle de cohésion sociale et dont la représentativité et le financement devraient être revus pour rétablir la confiance.

L’une de ces conditions de réussite est reprise dans un article du 11 novembre 2013 publié sur lemonde.fr « Soyez coopératif et compétitif », où Sophie Péters [40] engage ainsi le Manager, en l’occurrence, nous pouvons l’assimiler au DRH en quête de dialogue social : « Pour être en mesure de gérer les tensions propres à la relation humaine qui ne fait pas facilement l’économie des jeux de pouvoir et des ego, le manager 2.0 doit développer une confiance suffisante dans la sagesse de ceux qui l’entourent. Retrouver la confiance, c’est aussi abandonner l’esprit de crainte pour s’appuyer sur la capacité à nous en remettre aux autres ». Ces managers sont censés être plus coopératifs, oui, mais également plus « collaboratifs ».

Ces prescriptions ne sont pas sans rappeler la réflexion engagée par Stéphane Jacquet dans son article : « Du management participatif au management coopératif » [41]. Evidemment, en matière de dialogue social, il est davantage question de négociation que de management. Néanmoins, cette logique des rapports sociaux s’applique de façon plus large et peut produire des effets plus positifs que le simple rapport de forces avec toutes les tensions que cela suppose.

**2.3. Incidences concrètes des nouvelles règles en matière de dialogue social

Si l’on s’en tient de façon stricte à la méthode, le dialogue social revisité avec la loi de juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi a un certain nombre d’effets et bien que les mesures soient très récentes, quelques incidences sont désormais tangibles. L’accord de sécurisation de l’emploi de l’entreprise WALOR [42], spécialisée dans l’usinage et le décolletage, et implantée dans la région de Nantes, est un cas d’école qui mérite d’être analysé en considérant sa RSE [43].

***Incidences en termes d’accord

L’accord de sécurisation de l’emploi a vu le jour le 19 juillet 2013, signé pour deux ans par la CFDT, seul syndicat de l’entreprise, après le vote favorable de 60 % des salariés. Il remplace le PSE [44] initialement prévu en février 2013 pour licencier 26 salariés, et se traduit par un gain immédiat : 100 000 euros d’investissements supplémentaires dans les deux ans, et la préservation de l’emploi. Les contreparties acceptées par les salariés sont conséquentes : la suppression de la plupart des primes au-delà de 1,2 SMIC et le travail un week-end sur quatre pour étendre la durée d’utilisation des équipements à sept jours sur sept puis à l’usage, finalement à six jours sur sept.

***Incidences en termes de performance

L’entreprise a mis en place une organisation de la production plus rentable et devrait améliorer sa compétitivité (performance économique). En outre, les 26 emplois qui auraient dû être supprimés sont préservés (performance sociale). C’est l’un des avantages de l’accord de sécurisation de l’emploi par rapport au PSE. En effet, pour l’un, la possibilité de partir est offerte à tous, tandis que pour l’autre -le PSE -, le nombre de départ est fixé à priori.

***Incidences en termes de cohésion sociale

La décision de 20 % des salariés (soit 21 personnes) de refuser l’accord et par conséquent, de quitter l’entreprise cinq mois plus tard, au mois de décembre 2013, laisse supposer un climat social difficile. Le dialogue social a certes permis des avancées non négligeables, toutefois il est possible de s’interroger à propos du bilan social de cette opération.

3. Le paradoxe de l’Allemagne : de la méthode conventionnelle à la méthode législative

Tandis que la France tente de se rapprocher de la légendaire méthode conventionnelle de l’Allemagne, les dispositions adoptées avec les réformes Schröder/Hartz tendent à s’apparenter à la méthode législative, avec toutefois une exception en 2009 où le droit négocié a été mobilisé au motif de lutter plus efficacement contre la crise d’alors. Cela a consisté pour le pays à retrouver ses habitudes antérieures : faire jouer le chômage partiel et les accords au sein des entreprises.

Il n’existe pas de code du travail en Allemagne, mais une série de lois en la matière. Le « Bundesministerium für Arbeit und Soziales » (BMAS) [45] décrit approximativement le cadre juridique du travail de la façon suivante : « L’économie allemande a deux principaux acteurs : employeurs et travailleurs. En raison de l’infériorité structurelle du salarié à l’employeur, le droit du travail accorde la protection spéciale aux travailleurs. Le droit du travail est divisé en deux zones distinctes du droit : 1. Un Droit du travail individuel qui réglemente les conditions du travail comme le temps de travail, le travail à temps partiel et la protection contre le licenciement ; 2. Un Droit du travail collectif qui régit la relation entre les ouvriers et les employés collectivement à un ou plusieurs employeurs, par exemple par le biais de conventions collectives.

Dans l’analyse que nous livre Guillaume Duval [46] sur l’Allemagne, il effectue cette comparaison : « la négociation de branche permet tout d’abord des économies d’échelle substantielles : pendant que les DRH français s’épuisent à négocier chacun pour son propre compte une fois par an avec les représentants du personnel de leur entreprise, leurs collègues allemands délèguent cette tâche à quelques représentants de la branche qui négocient avec les syndicats pour le compte de toutes les entreprises en même temps ». Une fois les accords conclus, ils sont valables deux à trois ans et les conflits sociaux sont interdits dans les entreprises couvertes [47].

Ce système de conventions collectives de branche est à la base de ce que l’on appelle en Allemagne la Tarifautonomie [48]. L’Etat limite le plus possible ses interventions dans le domaine du droit du travail et davantage encore en matière salariale pour laisser le champ libre à la négociation sociale. En conséquence, le dialogue social est principalement le fait des branches et non des entreprises. Pourtant, dans la perspective d’adapter le droit du travail allemand au contexte économique notamment dans les services, les réformes Hartz ont été adoptées. Il s’agit de réformes du marché du travail élaborées en Allemagne entre 2003 et 2005, sous le mandat du Chancelier Gerhard Schröder (SPD).

Elles ont pour but de renforcer la lutte contre le chômage volontaire et d’améliorer le retour en activité des bénéficiaires d’allocations. Ces réformes, diversement appréciées, ont été mises en place progressivement, sous la forme de quatre lois. Cependant, la plus importante et la plus impopulaire est la loi Hartz IV.

L’inspirateur de ces réformes, Peter Hartz, ancien DRH de Volkswagen et qui vient du syndicat IG Metall [49], avait négocié des accords sur la flexibilité des horaires. Sa loi éponyme IVème de la liste, a pour but d’augmenter l’incitation à entrer sur le marché du travail plutôt que de rester au chômage, quitte à accepter une baisse de revenu.

Un entretien relaté dans un article d’Adrien Tricornot (lemonde.fr du 20.09.2013) intitulé « Le capitalisme rhénan : affaibli ou revitalisé ? », avec Guillaume Duval et Alain Fabre, tous deux experts de l’économie allemande, permet de faire le point sur la place de la méthode législative au sein de la société allemande [50] et les choix proposés aux salariés ces dernières années. Alain Fabre [51] retient que l’Allemagne « a essayé la méthode consensuelle jusqu’à Schröder, en 2003, et qu’il y a eu ensuite un point d’inflexion qui a accéléré la tendance ». Il insiste également sur le fait que « Le levier fondamental des réformes, c’est la mise en jeu de la responsabilité individuelle au service de la solidarité collective ». En cela, il est favorable aux réformes Schröder qui témoignent de l’adaptation de l’Allemagne aux exigences du marché. A contrario, Guillaume Duval remet fortement en cause les réformes Schröder qui, selon lui, « ont affaibli ce qui faisait la force du modèle allemand, en particulier la cohésion sociale du pays, en développant la pauvreté, la précarité et les inégalités. Le système de négociations sociales ne couvre plus désormais qu’une grosse moitié des salariés », ceci en raison de l’impact déclinant des syndicats et du nombre croissant des entreprises exclues des accords. Il en vient même à renverser la tendance en signalant que « ce sont plutôt les allemands qui commencent à regarder ce qui se passe en France. Leur marché du travail est devenu tellement "dual" (avec une grande partie des salariés qui n’est couverte ni par un salaire minimum, ni par une convention collective), qu’ils s’inspirent de plus en plus de nos méthodes pour limiter les dégâts ». Plus concrètement, il faisait référence à la décision récente d’une extension de convention collective à tout le secteur de la viande, comme cela se pratique en France.

La négociation de branche qui a fait la force de l’Allemagne ne présente pas que des qualités. Elle traduit un système de relations sociales, certes très structuré, mais qui n’est pas exempt d’inconvénients. Ce système peut être parfois si contraignant que « de nombreux patrons allemands quittent les syndicats patronaux de branche pour y échapper. Contrairement à ce qui se produit en France, outre Rhin, les conventions collectives s’appliquent uniquement aux salariés des entreprises qui adhèrent au syndicat patronal qui les a souscrites » [52].

Conclusion

Le baromètre de climat social de CEGOS [53] publié au mois d’octobre 2013 [54] traduit une amélioration du climat social dans les entreprises et les administrations pour la première fois depuis 2008. 52 % des salariés se déclarent en effet satisfaits du climat social dans leur entreprise ou leur administration, soit une hausse de 5 points comparativement à 2012. La directrice de CEGOS, Annick Allegret penche en faveur d’une conséquence de « l’adaptation du corps social » à un contexte nouveau. Les managers ont-ils été sensibles aux suggestions répétées d’auteurs multiples comme Hervé Sérieyx, Hubert Landier, Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg ou d’autres encore. Ou alors, les salariés font-ils preuve d’une « résignation rageuse » comme le suggère la note de conjoncture annuelle 2013 d’Entreprise & Personnel. Bien que l’on ne puisse pas omettre que 36 % des salariés seulement pensent qu’il existe une bonne coopération entre les différentes directions, situation assimilée à de la compétition interne. Annick Allegret se réfère principalement à certains indicateurs révélateurs d’une confiance et d’une solidarité en nette amélioration. A titre d’exemple, 53 % des salariés du secteur privé ont confiance dans l’avenir de l’entreprise, 64 % de l’ensemble des sondés disent qu’ils peuvent compter sur leurs collègues en cas de difficultés (+ 6 points par rapport à 2012), 71 % pensent que leur responsable leur fait confiance (+ 5 points).

Au regard de certains de ces résultats positifs en matière de climat social, la tentation est grande de se réjouir et d’y voir une réussite du dialogue social. La réalité est toutefois plus nuancée car les accords conclus ces dernières années, ou ces derniers mois, ne font pas l’unanimité et remettent parfois fortement en question leur légitimité. En effet, la représentativité des syndicats est sujette à caution, peut-être encore davantage au regard de la loi du 20 août 2008.

Le dialogue social ne saurait se décréter. Il peut être prescrit par la loi et rendu incontournable par la nécessité de négocier et de conclure des accords, toutefois, l’une des conditions nécessaires à son existence, demeure la bonne volonté, la confiance, la formation de ses participants, en l’espèce, les partenaires sociaux. S’il a été maintes fois entaché par l’échec, les conditions de sa réussite sont progressivement mises en exergue et les nombreux appels à des relations sociales horizontales commencent à être entendus.

Le résultat du dialogue social tel qu’il a été mené ces dernières années peut s’observer comme une succession et une multiplication des normes conventionnelles (petit Droit) héritées des différents niveaux de la négociation. Ainsi en France, la méthode conventionnelle - centrée sur les entreprises -, partiellement héritée de l’Allemagne - qui privilégie la négociation de branche -, tend à supplanter la méthode législative au risque de l’insécurité juridique.

« La loi (grand Droit) reste la source essentielle du droit du travail français » [55]. Toutefois, les normes sont différemment hiérarchisées, sinon articulées.

La loi de juin 2013 de sécurisation de l’emploi constitue une opportunité de mise en œuvre du dialogue social en dépit d’un champ d’application limité, dans la mesure où les PME, a fortiori les TPE, sont rarement concernées par ladite loi. Elle pose par ailleurs la question de la représentativité salariale, qui induit elle-même celle de la confiance des salariés placée en ceux qui négocient et concluent en leurs, lieu et place, et ce, en attendant le chantier de la représentativité patronale.

Bibliographie

- ALGAN Yann, CAHUC Pierre, ZYLBERBERG André. (Octobre 2013). [**La fabrique de la défiance... et comment s’en sortir*]. Le Livre de Poche.

- BOISSEAU Laurence. (21-22 février 2014). [**Les salariés n’entreront pas en force dans les conseils du CAC 40*]. Les Echos , page 30.

- CEGOS. (2013, Octobre). [**La motivation est toujours au rendez-vous*]. Entreprise & Carrières, Octobre 2013 , p. 4.

- DUVAL Guillaume. (2013). [**Made in Germany, Le modèle allemand au-delà des mythes*]. Seuil.(2013). Entreprise & Carrières .

- LICHTENBERGER Yves. (2013). [**Négociation sociale et construction d’acteurs complexes. Éloge du conflit et du compromis*]. Négociations / De Boeck Supérieur , pp. 5-18.

- LYNCH Lisa et BLACK Sandra. (2011). « [**How to compete : the impact of Workplace Practices and Information Technology on Productivity*] ». Review of Economics and Statistics , pp. 434-445.

- PERETTI, Jean-Marie. (2012). [**Gestion des ressources humaines*]. VUIBERT.

- RAY Jean-Emmanuel. (Août 2013).[** Droit du travail, Droit vivant*] - 2013/2014. Liaisons.

- SEGRESTIN et HATCHUEL. (2012). [**Refonder l’entreprise*]. Paris : Seuil.

- SERIEYX Hervé. (2009). [**Confiance - Mode d’emploi... Comment restaurer la confiance ?*] - Paris. Maxima.

- SERIEYX, Hervé. (2000). [**La Nouvelle Excellence... Réussir dans l’économie nouvelle*]. Paris. Maxima.

Sitographie

- ANDRH. (2013, Juin). Disponible sur www.andrh.fr : http://www.andrh.fr/information/liste-des-actualites/les-propositions-andrh-2013

- BMAS, M. f. (2014). Disponible sur www.bmas.de : http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/erklaerung-arbeitsrecht.html?nn=5588

- BYS Christophe. (2013, Mars 10). Usine nouvelle. http://www.usinenouvelle.com/article/le-dialogue-social-est-un-levier-de-performance-que-les-entreprises-ne-mobilisent-pas-assez-pour-hubert-landier.N192982

- COURTES-LAPEYRAT Carine. (2012, Décembre). Disponible sur CREG : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article576

- https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/nouveaux-criteres

- FABRE Alain. (2012, Février). [**Le choix de l’entreprise. Comment la France peut s’inspirer de l’Allemagne*]. Disponible sur www.institut-entreprise.fr : http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/le-choix-de-lentreprise-comment-la-france-peut-sinspirer-de-lallemagne

- JACQUET Stéphane. (2013). « [**Du management participatif au management coopératif*] ». Disponible sur CREG : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article625

- JECO 2013, J. d. (s.d.). Conférence « [**Dialogue social et croissance*] » des JECO 2013. Disponible sur touteconomie.org : http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=258

- LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la [**sécurisation de l’emploi*], disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027548680&dateTexte=20130703

- OIT. (s.d.). Organisation Internationale du Travail. Disponible sur www.ilo.org

Péters, S. (2013). Disponible sur http://abonnes.lemonde.fr : http://abonnes.lemonde.fr/emploi/article/2013/11/11/soyez-cooperatif-et-competitif_3511667_1698637.html - http://travail-emploi.gouv.fr/evenements-colloques,2215/la-loi-de-securisation-de-l-emploi,2288/les-fiches-pratiques,2305/une-loi-pour-l-emploi,2310/permettre-de-preserver-l-activite,16418.html

- Tricornot, A. (2013, septembre 20). Disponible sur LeMonde.fr : http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2013/09/20/le-capitalisme-rhenan-affaibli-ou-revitalise_3481615_3234.html?xtmc=dialogue_social_en_allemagne&xtcr=11

- http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/

Pour télécharger cet article au format pdf, cliquer sur l’icône ci-dessous :