Introduction :

« L’honneur sans mérite est un fardeau, la compétence reconnue est un bonheur », écrivait William de Britaine en 1755.

Le siècle dernier a donc marqué le développement de la compétence dans les organisations, comme logique de gestion mais aussi de recrutement, d’évaluation et de formation. Cette diffusion générale accompagne le mouvement d’individualisation du travail et donc de gestion individualisée de chaque collaborateur. Cette approche, largement généralisée au siècle dernier, devient difficile à déployer dans les organisations actuelles, en raison de la diversité des contextes et de la complexité des rapports humains au travail. Si elle présente l’avantage de pouvoir élaborer des grilles d’analyse et de critériser la « performance », à partir de la notion de compétence, elle devient également problématique du fait de la difficulté à la cerner réellement. Cette approche par les compétences présente donc des avantages mais aussi des limites (I) qui appellent d’autres modes d’analyse du travail et de la gestion des ressources des collaborateurs. Issue de l’analyse économique d’Armatya Sen, l’approche par les capabilités commence à apparaître en management. Cette approche par les capabilités pour le travail « 2.0 » (II) nous semble essentielle, tant d’un point de vue social (comme réducteur potentiel des inégalités devant le travail et au travail), que d’un point de vue analytique. Car elle permet de mieux analyser les dynamiques mises en place par un individu, lorsqu’il est en mesure de pleinement utiliser les ressources et d’agir en situation. Cette redéfinition du travail du salarié, qui inclut toutes les façons de travailler dans une logique d’action, permet finalement de s’adapter aux variations de l’environnement et de faciliter la nécessaire transformation organisationnelle ; en se posant déjà la question du « comment manager par les capabilités ? »

I. L’approche par les compétences : de l’intérêt mais aussi des limites

**A. L’émergence de l’approche par compétences

Dans la France d’après-Guerre, les organisations tayloriennes s’appuyaient majoritairement sur des grilles de qualification négociées, présentant une correspondance entre l’emploi occupé, les savoirs et savoir-faire mobilisés (exprimés par un niveau de diplôme et/ou d’ancienneté) et la rémunération offerte (Tallard, 2001).

La logique de qualification, centrée sur le poste de travail, favorisait la progression linéaire des salariés selon leur ancienneté. Les services du personnel ont utilisé ce modèle au cours des 30 Glorieuses, dans un contexte économique stable et prospère.

Or, les bouleversements économiques, à la fin des 30 Glorieuses, et l’émergence de nouvelles organisations productives, en particulier inspirées du modèle japonais (Zarifian, 2006), conduisent les entreprises à réviser en profondeur leurs politiques et leurs pratiques, notamment dans le domaine de la GRH, afin de permettre plus de flexibilité, de polyvalence aux entreprises et de faciliter leur adaptation face à un environnement plus concurrentiel. La notion de compétence émerge alors dans les années 80 et ne se concentre plus sur le poste de travail mais sur les attributs individuels des salariés. La logique compétence(s) ou modèle de la compétence consiste « à qualifier directement les individus […] du point de vue des qualités professionnelles qu’ils ont acquises et mobilisent en situation de travail. Le mot "compétence" est utilisé pour désigner ces qualités, telles qu’elles sont directement - et non plus par l’intermédiaire d’un métier, d’un poste de travail ou d’un grade - associées à des sujets salariés agissant dans les situations de travail » (Zarifian, 2004). La logique compétence repose sur l’idée d’une relation gagnant-gagnant entre le salarié et son employeur (Mohib, 2016). En effet, en échange de son travail et de sa flexibilité, le salarié se voit reconnaître la propriété de compétences

favorisant son employabilité. En tant que détenteur de compétences, le salarié a donc désormais une responsabilité partagée avec son employeur de développer et d’actualiser ses compétences.

La diffusion de la logique compétence a également été favorisée par l’intégration de la notion de compétence au droit du travail.

En effet, la loi du 31 décembre 1991, relative à la formation professionnelle, définit le cadre légal du bilan de compétences et ouvre le droit aux salariés de bénéficier d’un congé pour le réaliser (sous conditions). La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit la possibilité, pour « toute personne engagée dans la vie active » de bénéficier d’une validation des acquis de son expérience (VAE).

Enfin, le législateur a souhaité encourager la mise en œuvre d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les entreprises. Ainsi, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit la mise en œuvre d’une aide au conseil destinée à accompagner les PME dans l’élaboration de plans de GPEC. De plus, la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 vise à encourager la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en rendant obligatoire l’ouverture de négociations tous les trois ans sur ce thème pour les entreprises d’au moins 300 salariés et en prévoyant la possibilité, pour celles de moins de 300 salariés, de bénéficier d’un dispositif d’appui-conseil et d’une aide financière de l’État pour élaborer un plan de GPEC.

Avec la diffusion de la notion de compétence et de la logique compétence à partir des années 80, « la gestion prévisionnelle des emplois (GPE) devient [peu à peu] gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les responsables formation deviennent des responsables du développement des compétences et les outils de gestion centrés sur les compétences », tels que les référentiels de compétences ou les cartes des compétences, se développent (Fernagu Oudet et Batal, 2013).

Après plusieurs décennies d’existence et d’utilisation de la notion de compétence par les chercheurs dans le domaine de la gestion des organisations, par les entreprises, le législateur, les partenaires sociaux, …, force est de constater qu’il s’agit d’un concept « nomade », dont « il est vain de chercher une définition universelle par excellence » (Gilbert, 2016), car il est porteur de significations diverses (Zarifian, 2006 ; Oiry, 2016).

Dejoux (2013) identifie néanmoins six points clés concernant la notion de compétence, issus de différentes recherches et disciplines, et qui permettent d’appréhender la notion de compétences :

- La compétence est [*finalisée*], c’est-à-dire qu’elle vise un objectif défini.

- La compétence est un [*savoir-agir*]. Ainsi, selon Gilbert (2005), « un salarié n’est compétent que pour quelque chose, que pour une tâche, une fonction », il n’est compétent que dans l’action. Il ne suffit pas de savoir quelque chose ou de savoir faire quelque chose pour être compétent, la compétence n’a de sens que dans l’action.

- La compétence est la [*combinaison de différentes composantes en interaction*]. Si de nombreux auteurs se sont attachés à énoncer les éléments formant la compétence, on retient généralement que celle-ci est composée du triptyque savoirs, savoir-faire, et savoir-être. Mais la compétence n’est pas seulement la combinaison d’attributs possédés par un individu, c’est aussi la combinaison entre ces ressources personnelles et des ressources externes (ressources matérielles, humaines, ...). La compétence ne serait donc pas la combinaison d’attributs d’une personne mais plutôt le processus par lequel cet individu combine les attributs qu’elle possède et les ressources dont elle dispose pour agir (Le Boterf, 2003).

- La compétence est [*contingente*]. Selon Michel et Ledru (1991), la compétence « est la capacité à résoudre un problème dans un contexte donné ». Toute compétence s’inscrit donc dans un contexte précis et n’est pas reproductible à l’identique quelle que soit la situation. La compétence n’a de sens que lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte. Mais, selon Le Boterf (2003), la compétence suppose aussi la capacité de pouvoir adapter sa conduite à des situations connexes. Ainsi, si la compétence s’inscrit dans une situation donnée, elle suppose également que son détenteur puisse résoudre des problèmes dans une catégorie de situations proches.

- La compétence nécessite une [*reconnaissance collective*]. En effet, selon Le Boterf (2003), la compétence est « un savoir-agir reconnu » car « personne ne peut se déclarer compétent s’il n’est pas reconnu comme tel ».

- La compétence est [*dynamique*], c’est-à-dire qu’elle est en constante évolution. Elle « reconstruit de manière dynamique les différents éléments qui la constituent (savoirs, savoir-faire pratiques, raisonnement) » (Parlier, 1994, cité par Coulet, 2016) » et peut être développée, notamment via la formation.

En somme, à partir de ces éléments, Dejoux énonce que « la compétence est produite par un individu dans une situation professionnelle donnée et elle change dans le temps. Directement reliée à un contexte, elle s’observe en situation et doit être en relation avec un objectif à atteindre […]. La compétence comprend plusieurs catégories à définir : des connaissances […], des savoir-faire techniques […] et des savoir-faire relationnels […], des aptitudes et des qualités […]. Elle existe au travers d’une reconnaissance collective ».

Si les organisations reposent sur les compétences individuelles des salariés qui la composent, les compétences collectives occupent également une place importante.

Loin d’être la simple somme des compétences individuelles des membres d’un groupe de travail, la compétence collective correspond à la compétence créée par la combinaison et l’interaction de compétences individuelles. Ainsi, Bataille définit la compétence collective comme « la capacité reconnue à un collectif de travail de faire face à une situation qui ne pourrait être assumée par chacun de ses membres seul » (Bataille, 2001, cité par Dupuich, 2011). La compétence collective est la résultante d’un réseau de compétences individuelles, d’un « maillage de l’intelligence » au sein d’un groupe (Le Boterf, 2013).

En somme, la logique compétence est apparue à partir des années 80 en réponse à l’évolution de l’environnement économique et concurrentiel des organisations et à la nécessité d’une flexibilité et d’une polyvalence accrue des salariés. Bien que la notion de compétence soit encore floue et protéiforme, l’approche par compétences présenterait de nombreux intérêts pour les entreprises mais également pour les travailleurs.

**B.Les intérêts de l’approche par compétences

L’approche par compétences présente des intérêts dans le monde du travail mais également en formation initiale et continue.

L’intérêt et l’objectif majeur de l’approche par les compétences et de la notion de compétence, pour l’entreprise, est de pouvoir analyser les savoirs, savoir-faire et les savoir-être d’un individu et de les comparer à ce qui est attendu pour occuper un emploi, et ainsi, de réaliser une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Selon Guerrero (2014), la GPEC tente d’anticiper sur trois à cinq ans les conséquences humaines liées aux évolutions de l’économie et à la stratégie organisationnelle. Elle a pour visée d’identifier les emplois et les compétences émergents, en stagnation, en voie de disparition et d’établir un plan d’action RH pour y remédier.

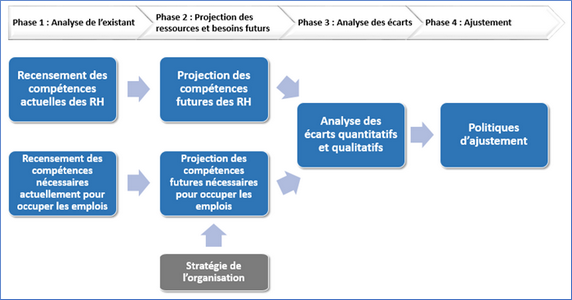

La démarche GPEC débute par un diagnostic de l’existant (figure 1, phase 1), c’est-à-dire des compétences détenues actuellement par les RH de l’organisation d’une part et des compétences nécessaires pour occuper les emplois actuels d’autre part. Ce diagnostic permet de réaliser une projection à moyen terme des compétences futures détenues par les RH mais aussi des compétences nécessaires pour occuper les emplois, en se basant sur les orientations stratégiques définies par l’organisation (phase 2). À partir de ces projections, il est alors possible d’analyser les écarts entre les ressources futures et les besoins futurs de compétences en termes quantitatifs mais également qualitatifs (phase 3). L’objectif est de et de mettre en œuvre des politiques d’ajustement afin de faire coïncider les ressources et les besoins futurs en compétences de l’organisation (phase 4). Ces politiques d’ajustement peuvent être diverses : formation, recrutement interne et/ou externe, aide à la reconversion, adaptation de l’organisation du travail, … Il est également important de mesurer les résultats de la démarche GPEC de manière régulière afin d’actualiser périodiquement les objectifs de la démarche, les souhaits des salariés mais également les moyens d’ajustement proposés.

Figure 1 : Les différentes phases de la démarche GPEC - Auteurs, à partir de Mallet (1991)

La mise en œuvre d’une démarche GPEC, s’appuyant sur la logique compétence, présente de nombreux intérêts pour les entreprises (Chappert et Martinet, 2008).

Ainsi, la GPEC présente un intérêt économique dans le sens où il participe à l’adaptation continue des compétences des collaborateurs et permet donc une meilleure performance de l’entreprise. La GPEC présente également un intérêt démographique car elle favorise la transmission de compétences entre générations et la gestion des âges dans l’entreprise. Enfin, la GPEC, en s’attachant à identifier en amont les problématiques relatives à l’évolution des emplois et des compétences, permet d’éviter au maximum les licenciements, ce qui préserve l’image de l’entreprise.

Du côté des salariés, la logique compétence, rend l’individu acteur de son parcours professionnel. Il est responsable (avec son employeur) du développement de ses compétences afin de favoriser son employabilité et de tracer son parcours professionnel. Cela passe notamment par l’analyse des compétences détenues par le travailleur, via le bilan de compétences ; par la formation, dont les programmes sont généralement exprimés en termes de compétences supposément attendues par les entreprises ; cela passe également par la reconnaissance des compétences acquises via l’expérience, favorisée par le dispositif de VAE.

**C. Les limites de l’approche par compétences

Bien que la notion de compétence et l’approche par compétences présentent de nombreux intérêts pour les organisations, force est de constater l’émergence croissante de critiques envers cette notion. Selon ses détracteurs, la logique compétence n’aurait « pas rempli ses promesses » (Mohib, 2016).

D’abord, on peut s’interroger sur l’objectivité de la description des compétences, souvent fondée sur des grilles d’analyse conçues en fonction d’un objectif précis (formation, recrutement, mobilité, rémunération, …). Or, « chacun de ces objectifs rejaillit […] sur la définition et la description même des compétences puisque le substrat observé n’est pas identique » (Batal et Fernagu-Oudet, 2013).

De même, la méthode utilisée pour saisir les compétences (observation, entretien, auto-analyse, questionnaire, …) et les personnes qui participent à l’analyse de ces compétences au sein de l’organisation (salariés, supérieurs hiérarchiques, responsables RH, partenaires sociaux, …) font nécessairement varier la description des compétences analysées.

De plus, il apparaît comme très peu aisé de décrire des compétences et ce, pour plusieurs raisons.

D’abord, les compétences reposent souvent en grande partie sur des savoirs tacites. Ces savoirs tacites sont, par définition, difficiles à traduire dans un discours car il s’agit de savoirs acquis grâce à l’expérience et à la pratique et intimement liés à leur détenteur. D’ailleurs, « le fait même de détenir un savoir tacite est souvent ignoré par son détenteur » (Foray, 2009). Comment alors décrire, appréhender, analyser et donc transposer ce qui semble intuitif pour un salarié ?

Ensuite, les compétences sont étroitement liées aux situations, aux contextes dans lesquels elles sont construites et utilisées et seraient donc impossibles à décrire et à transposer à d’autres situations. En effet, selon Joannert (cité par Fernagu Oudet, 2016), la compétence « est la mise en œuvre par une personne en situation, dans un contexte déterminé, d’un ensemble diversifié mais coordonné de ressources ». Selon Fernagu Oudet (2016), on peut alors douter de la possibilité d’analyser, de décrire, de transmettre ou de généraliser des compétences qui seraient pleinement contingentes car liées à une situation de travail donnée.

Pour Masciotra (2016), les compétences n’ont pas de pouvoir si elles ne s’inscrivent pas dans l’action, au sein d’un environnement et d’un contexte. Une compétence n’a de sens que lorsque la personne est « en action et en situation ». Il n’y aurait donc pas de personne compétente mais des personnes qui ont développé des « agir compétents » et contextualisés.

On peut ajouter que si les compétences sont liées à une situation et à un ensemble coordonné de ressources disponibles, notamment humaines, alors chaque compétence individuelle est inextricablement liée aux compétences des autres travailleurs présents et à la compétence du collectif de travail. En effet, les travailleurs sont souvent en interaction lors de leur activité. Leurs méthodes de travail et les résultats obtenus dépendent non seulement de leur compétence individuelle mais également des compétences individuelles des autres travailleurs et de la compétence collective du groupe. Or, selon Bouteiller (en réaction à l’article de Fernagu Oudet et Batal, 2013), il est impossible d’« appréhender (problématiser, conceptualiser, mesurer) la dimension collective des compétences individuelles et la dimension individuelle des compétences collectives ». Si l’on ne peut dissocier compétences individuelles et compétences collectives, ce qui dépend de l’individu et ce qui dépend du groupe, comment alors espérer décrire les compétences ?

Cette difficulté à expliciter et à décrire les compétences est visible dans de nombreux référentiels de compétences dans le domaine de la formation. En effet, les compétences qui y sont mentionnées sont en fait souvent un énoncé d’objectifs, de tâches, de savoirs à maîtriser sans réellement les exprimer comme un pouvoir d’agir (Roger et Maubant, 2016).

Les discours pour promouvoir le développement des compétences des travailleurs sont nombreux. Ainsi, la stratégie de l’OCDE sur les compétences (2012) énonce qu’« au 21ème siècle, les compétences sont indispensables pour garantir la prospérité économique des nations et améliorer la vie des individus ». La stratégie Europe 2020 a notamment pour objectif « une croissance inclusive », ce qui sous-entend, entre autres, d’investir dans le développement des compétences « afin de permettre à la main-d’œuvre d’aujourd’hui comme de demain de s’adapter à de nouvelles conditions et à d’éventuelles réorientations de carrière, de faire baisser le chômage et d’accroître la productivité du travail ». Le législateur a lui aussi cherché à favoriser la prise en compte et le développement des compétences des travailleurs, en inscrivant la notion de compétence dans le droit (lois qui prévoient la mise en place de la VAE, du bilan de compétence, de la GPEC).

Pourtant, derrière ces discours optimistes se cacherait une « illusion » consistant à considérer qu’il est possible de « gérer des compétences comme on gère des stocks ou des ressources » (Merck et Sutter, 2009). La logique compétence a pour objectif d’anticiper les compétences nécessaires aux employeurs et de mettre en adéquation la formation des salariés avec ces besoins futurs afin d’offrir employabilité aux travailleurs et compétitivité aux entreprises. Or, Mohib (2016) constate un écart entre les « intentions louables » de la logique compétence et les résultats obtenus quant à l’adéquation entre formation et emploi. En effet, malgré la mise en place de démarches de GPEC dans les entreprises, d’observatoires des métiers et des compétences, malgré le développement de référentiels de compétences dans les écoles, …, le chômage reste à un niveau très élevé, en particulier chez les jeunes.

L’un des objectifs affichés dans les discours relatifs à la logique compétence était de réduire les inégalités sociales et d’assurer à chacun l’acquisition, via la formation, et la reconnaissance de ses compétences pour garantir son employabilité. Or, Mohib (2016) constate que cet idéal n’est pas atteint. En effet, les moins diplômés ont moins d’opportunités de développer leurs compétences via la formation car ils y ont globalement moins accès. Ainsi, selon un rapport de 2012 du Céreq, les salariés diplômés d’un niveau bac+3 et au-delà se forment près de trois fois plus que leurs homologues non diplômés (respectivement 26 heures contre 9 heures).

Concernant la validation des acquis de l’expérience, un rapport de 2016 énonçait que le dispositif de la VAE pouvait présenter des obstacles plus importants pour les moins qualifiés. En effet, « la production d’un écrit réflexif apportant la preuve de l’acquisition des compétences visées par le diplôme est loin d’être un exercice simple. Cela demande du temps de préparation et de réflexion sur les référentiels du diplôme. La production [du livret 2, visant à décrire et à analyser les expériences professionnelles du candidat au regard des compétences à valider pour obtenir le diplôme visé], est particulièrement exigeante pour les candidats peu ou pas du tout diplômés, qui peuvent se sentir à tort ou à raison éloignés des codes de la production d’écrit ». La faible maîtrise des compétences liées à la production écrite serait donc un frein à la reconnaissance de compétences professionnelles des moins diplômés.

En outre, selon Mohib (2016), « du côté de l’école, l’approche par compétences n’a pas permis de réduire les inégalités scolaires entre les élèves qui continuent d’augmenter selon la dernière enquête PISA ».

En somme, la logique compétence semble bénéficier principalement aux plus qualifiés et dessert donc l’idéal démocratique de la formation.

Enfin, la logique compétence viserait au maintien en l’état du système, sans permettre de régler les problèmes lourds tels que le chômage (Mohib, 2016). Cette approche par les compétences, loin de constituer un bouleversement des systèmes productifs et éducatifs, repose toujours sur la recherche d’une adaptation des travailleurs et futurs travailleurs aux besoins des entreprises. Or, le réel problème ne résiderait pas dans « la convergence des systèmes éducatifs et productifs mais plutôt [dans] celui des inégalités sociales que la logique compétence entretient ». Ainsi, c’est tout le système qui serait à repenser, là où la logique par compétence ne se contente que d’apporter des mesures correctrices pour maintenir le système en état.

II. Une approche par les capabilités pour le travail 2.0

**A.L’approche par les capabilités et son adaptation au travail : une nécessité sociale

L’approche initiale de Sen : « il s’agit d’une voie de synthèse qui se réapproprie le souci de l’utilitarisme pour le bien-être des individus en faveur du processus de choix et de la liberté d’agir, à l ‘égard des libertés individuelles et des ressources nécessaires aux libertés substantielles » (Amartya Sen, 2000)

Sen cherche à repenser l’égalité en dépassant les courants existants, tant utilitaristes (liés à la recherche du bien-être), que ressourcistes, centrés sur l’égalité des droits. Il les critique et se place sur le terrain de l’information dont disposent les individus. En empruntant aux théories de l’asymétrie d’information, il postule que les pouvoirs publics ne disposent pas nécessairement de toutes les informations pour évaluer les situations individuelles et sociales, en termes de justice sociale. Les actions publiques (lutte contre le chômage, politiques de formations…) sont alors déterminées par des jugements et critères faussés.

La notion centrale pour Sen, c’est celle de l’espace de liberté réelle dont bénéficient les personnes pour choisir et mener à bien des projets (de formation par exemple). Cette liberté réelle permet l’accomplissement (notion assez proche de celle développée par Maslow comme besoin ultime de sa pyramide).

L’accomplissement suppose alors une mise en action, la réalisation de choix par la personne, dans un ensemble d’options possibles. Il existe donc une dimension de résultats dans cette approche, comme une forme « d’AGIR » au sens des praticiens de la compétence (Jean-Claude Bouly au CNAM, avec le projet AGIR, voir plus bas).

Les deux dimensions (les capabilités et l’accomplissement) sont complètement liées, car les capabilités seront d’autant plus importantes que les options d’actions sont multiples et possibles.

On peut chercher à illustrer cette approche avec le cas du droit à la formation. On constate que peu d’individus l’utilisent vraiment et que ceux qui l’utilisent sont ceux qui sont le mieux informés, et qui possèdent le plus d’options possibles (différentes formations pour différents projets). Le recours à la validation des acquis de l’expérience fournit également un excellent exemple. Il existe une asymétrie profonde d’informations, qui concentre les actions de VAE sur quelques bénéficiaires, informés et poussés par leurs entreprises ou par une recherche personnelle souvent très approfondie.

Pour que cette approche réduise vraiment les inégalités sociales et fonctionne beaucoup mieux qu’une redistribution des ressources, elle suppose un double mouvement : convertir des ressources et choisir des options.

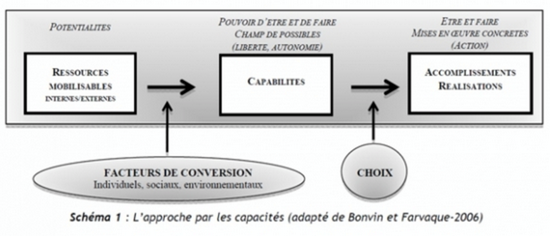

- [*Les facteurs de conversion*] : avec la même dotation de ressources, deux individus n’auront pas les mêmes « capabilités », car ils ne vont pas les convertir de la même manière (c’est-à-dire les rendre opérationnelle). Ces facteurs sont aussi bien individuels (sexe, âge, aptitude intellectuelle…) que sociaux (religion, statut social, normes intégrées…) ou environnementaux (opportunités géographiques, culturelles…). Ils ont été approfondis par Bonvin et Favarque (2008), auteurs du schéma ci-dessous :

- [*La liberté de choix*] : une fois les ressources « converties », l’individu va valider des choix en s’appuyant sur les libertés qu’il se donne et sur les options de vie qui ont du sens pour lui. Il s’agit autant d’opportunités que d’un processus ; accepter ou refuser, avoir la liberté de choisir (Zimmerman, 2011).

C’est une approche opérationnelle, car elle intègre la capacité individuelle à anticiper et à rebondir d’un individu, souvent confronté à des difficultés (chômage, accidents de la vie…). L’approche est alors limitée principalement par la difficulté à pouvoir utiliser correctement toutes ses ressources (l’environnement doit le permettre).

Le modèle actuel est celui de Zimmermann (2011). L’approche par les capabilités prend à la fois en compte ce qu’une personne est capable de faire et/ou de développer – ses compétences – les possibilités qui lui sont concrètement offertes pour accroître ses compétences – les opportunités et les supports sociaux individuels et collectifs – ainsi que la possibilité d’exprimer ses préférences et le faire valoir.

L’approche par les capabilités est alors une quadruple « capacité » : de choix, de réalisation, d’épanouissement et d’expression.

L’individu devient autonome dans son évaluation de la situation (De Munck, 2008). Il doit alors composer avec son intérêt individuel et celui de son organisation. Cette dernière peut alors chercher à comprendre ce qui « fait sens » pour l’individu au travail et adapter ses conditions d’exercice.

La capacité de réalisation lie alors le « being » et le « doing », les buts devant être désirables et désirés par la personne. La notion de valeur devient prépondérante et la génération « Z » exprime souvent cette volonté de trouver du sens à ce qu’elle entreprend. On bascule alors facilement dans la troisième capacité, celle de l’épanouissement possible ; Sen parlant « d’agency », c’est-à-dire un but dont la réalisation a beaucoup de valeur pour l’individu ou le groupe.

Enfin, la capacité à s’exprimer, de faire entendre sa voix, est centrale dans l’approche de Sen. On parlera de la participation réelle d’une personne au processus de décision et de choix collectif dans une organisation. C’est une véritable démocratie des choix. Ce qui suppose de régler le problème de l’asymétrie des positions de pouvoir (Bohman, 1996), souvent liée à l’asymétrie de l’information.

L’enjeu de cette approche réside dans la capacité à s’adapter aux situations nouvelles, ce qui faciliterait une des compétences phares annoncées par le forum économique mondial : la résolution de problèmes complexes. L’intelligence des situations pourrait permettre au travailleur de demain de s’adapter en permanence à de nouveaux contextes, clients, partenaires, schémas de travail…

Le cadre de cette approche est celui du « design social », qui a pour but de rendre le monde plus habitable et de donner une place à chacun. C’est une passerelle entre pensées, buts et actions ; avec la recherche de la réappropriation, par tous, de son propre projet de vie.

Le principal apport de cette approche reste la possibilité de développement du sujet, bien supérieure aux approches « classiques ». L’idée de développement n’est pas récente mais son importance est réelle, à l’aune des discours sur le bien-être au travail et sur le sens donné aux actes professionnels. Les travaux sur les risques psychosociaux ont mis en exergue l’importance de la santé au travail mais aussi de la dimension psychologique, à travers la position du sujet, qui souhaite être reconnu. Le travail doit alors être « soutenable » (Clot, 2006), et l’individu doit pouvoir utiliser son intelligence, sa créativité, collaborer et participer (Gollac, 2008). L’environnement de travail doit alors être « capacitant » (Falzon, 2013), c’est-à-dire favorable au développement de l’individu.

Sur la figure suivante, on peut voir l’importance des conditions pour faciliter les choix de l’individu.

L’environnement capacitant conduit donc à formuler un triple objectif (Falzon, 2013) :

- [*De prévention*], en particulier au niveau de la santé et de l’aspect soutenable de l’activité ;

- [*De développement*], pour acquérir de nouvelles compétences et élargir ses possibilités d’action ;

- [*Universel*], pour prendre en compte les différences et compenser les déficiences ; en favorisant l’intégration et la reconnaissance sociale.

L’illustration de ce concept peut être apportée en formation, avec l’évolution tout au long de la vie professionnelle. Même si l’on garde le même métier (avocat par exemple), l’environnement de travail va se modifier en permanence, générant des adaptations souhaitables (par exemple l’utilisation de base de données numériques pour l’avocat), possibles si l’environnement est capacitant (ici, en donnant des possibilités de formation permanente sur les nouvelles techniques de recherche), avec une organisation du travail favorable (des temps pour se former, des temps pour intégrer de nouvelles approches…).

Le transfert de compétences entre anciens et nouveaux fournit aussi un très bon exemple, car il requiert un cadre spécifique, avec des espaces de formation « expérientielle », où la transmission peut se faire sans pression et avec du temps pour que celui qui transmet explicite et décrive ses techniques et compétences. Le novice aura alors un « droit à l’erreur », dans un espace d’échanges, pour progresser en tâtonnant. Le modèle du compagnonnage a certainement su créer des environnements capacitants, comme donnée essentielle du développement de l’apprenti.

**B.L’approche par les capabilités : une reconnaissance de nouveaux modes de travail

Un concept central : l’agir énactif (développer un agir en situation)

Pour dépasser la simple approche de la compétence, il faut en garder une représentation « active ». C’est avant tout un « savoir agir », dans un espace-temps. Ce que certains auteurs appellent « l’énaction » (Masciotra, 2008). La compétence de la personne se manifeste alors dans l’action, pour une situation donnée. La compétence est en action et c’est cet « agir » qui permet d’être compétent. Les auteurs se focalisent sur les mouvements intentionnels procurés par l’action d’un sujet. Toutes les actions (réfléchir, penser, agir…) sont englobées au service de la réalisation d’une action. La personne réagit alors « dans l’action », à ce qui se passe et cherche à agir avec compétence, en situation (Le Boterf, 2011). L’action est d’abord réelle, même si elle peut être codifiée (c’est-à-dire standardisée de manière méthodologique). Si l’action est intentionnelle, elle est aussi mentale car elle fait appel aux émotions (Damasio, 1995). Elle est aussi « située » et « situante » car c’est bien du sujet qu’elle émane. L’utilisation du « je » est une constante de l’énaction, qui rappelle l’approche des praticiens de la VAE, qui préconisent aux bénéficiaires une large utilisation de la première personne du singulier pour s’approprier leurs actions, dans leur livret de description de leurs activités.

- [*La spirale de développement de l’AGIR*]

Les spécialistes du sujet attribuent à l’agir énactif des propriétés bien supérieures à la simple compétence, dans la performance. Il existe donc une « spirale » du développement de l’agir. Des travaux ont été menés autour de « degrés » de développement de l’agir, en particulier en s’appuyant sur l’exemple de la formation :

Source : à partir des travaux de Masciotra

La figure suppose qu’à la fin d’une formation l’agir est « compétent », mais pas encore performant, ni expert ; ce qu’il deviendra avec de la pratique. Cet agir sera validé en situation, comme bon nombre d’examen aujourd’hui.

- Les [*« savoirs de l’AGIR énactif » (se disposer/se situer/ se positionner/ transformer)*]

L’agir énactif suppose 4 grands savoirs, décrits par les auteurs (Masctriciosa, 2016) :

Il faut d’abord [*savoir se disposer*], c’est-à-dire être en situation mentale d’effectuer l’action et d’être en possession de tous ses moyens.

Il faut ensuite [*savoir se situer*], c’est-à-dire comprendre le problème et savoir si on en maîtrise la résolution possible.

Il faut aussi [*savoir se positionner*], c’est-à-dire être clair dans sa posture et sur qu’elle permet d’envisager tous les aspects d’un problème.

Enfin, il faut [*savoir transformer*], c’est-à-dire apporter une valeur ajoutée dans sa production, tout en sachant bien exploiter les ressources dont on dispose.

Un premier exemple peut être donné en s’appuyant sur le cas d’un étudiant qui doit résoudre un cas de management.

Il va d’abord se disposer, c’est-à-dire envisager le cas dans sa globalité, parcourir les ressources, gérer son stress en prenant confiance en ses possibilités et vérifier que tout son matériel est disponible. En termes d’espace-temps, nous sommes au début de l’étude de cas et ce moment est crucial pour la suite.

Il va ensuite se situer, en cherchant à « maîtriser » la situation, par des rappels de cours au brouillon, des sélections d’éléments dans les documents, une stratégie de traitement du cas (par quoi commencer ?).

Il va alors se positionner, c’est-à-dire qu’il va chercher à optimaliser ses possibilités d’action, en coordonnant ses différentes ressources (attribution de budgets temps à chaque question, utilisation de différentes couleurs, choix des références d’auteurs…). Il cherchera à être proactif et à anticiper la difficulté (ne pas bloquer sur une question sur laquelle il a fait « l’impasse » …).

Enfin, il va transformer la situation à son avantage, pour performer et obtenir le meilleur résultat possible. Il doit gérer tous les paramètres de sa performance, en agissant et en même temps. C’est pour cela que l’étudiant doit avoir un rapport au temps différent de celui qui est habituellement présenté à l’école. Il doit passer d’une approche « monochrone » (une chose à la fois) à une approche « polychrone » et globale (tout en même temps). L’étude de cas fournit le cadre idéal à cette approche mais pose des difficultés qui peuvent être réduites en s’entrainant… en situation !

Une fois la situation terminée, il s’agit aussi d’adopter une approche réflexive, d’analyse et de prise de recul. Réfléchir sur son agir passé est la meilleure façon de s’améliorer ; c’est un concept assez présent dans les programmes d’apprentissage et la démarche de compagnonnage.

Un autre exemple peut être présenté, c’est celui du formateur qui se dispose (fluidité et disponibilité dans l’attente de la formation), qui se situe (il sait ce qui se passe et ce qui est signifiant). Il sait aussi se positionner (il adopte la bonne posture lors de la formation) et transforme (la situation en avantage).

- [*La capacité d’AGIR (Zimmermann, 2. le modèle du CNAM (outil AGIR))*]

Certains auteurs dénoncent la position de la compétence qui n’existerait pas indépendamment de celui qui en atteste l’existence (Marchal, 1997), ce qui pose la question du caractère discrétionnaire et subjectif du jugement de compétence. Le couplage étroit qui existe alors entre compétence et responsabilité repose la question de l’autonomie du salarié dans son action. Les différents modèles de compétences proposés parlent alors du pouvoir de faire mais pas de celui d’agir (la nuance est subtile mais importante, car on ne prend pas assez en compte l’environnement). Il s’agit alors de se poser la question de l’autonomie et des moyens accessibles au salarié, dans cet environnement… pour pouvoir agir.

Le modèle des capabilités développé par Sen invite à une réflexion sur la prise en compte de l’humain, non plus comme une simple ressource… mais dans sa globalité. La personne va coconstruire, avec son environnement, son action en devenant capable de faire ; en saisissant les opportunités fournies par l’environnement, tant dans le cours de l’activité, qu’en amont de l’action. Le pouvoir d’agir est largement envisagé dans une logique de « conversion » des ressources en réalisation de valeur pour les personnes (en référence à l’approche de Rawls).

Cette approche donne un nouveau visage au développement professionnel, sous l’angle de la construction d’un projet, avec du sens et la réalisation d’actions réelles. Le management de l’entreprise doit en saisir les tenants et possibilités pour exploiter cette approche dans une logique « gagnant-gagnant », surtout avec la génération « Z », sensible à l’idéal de justice, repris par Rawls et Sen.

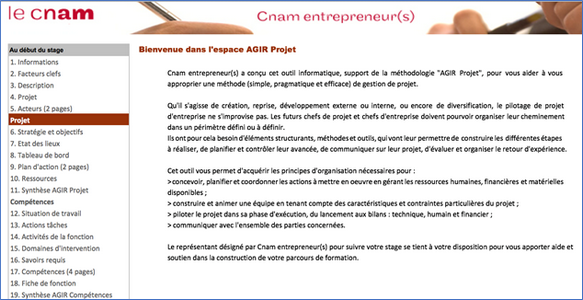

Pour illustrer cette approche, il convient de présenter le modèle « AGIR » du CNAM. C’est une démarche et un outil, utilisés dans les formations d’entrepreneur de la très petite entreprise (CETPE), créé par Jean-Claude Bouly pour le CNAM.

L’outil est utilisé aussi bien dans des parcours de créateurs de TPE que dans ceux de développeurs de TPE http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/agir-createur-508873.kjsp

L’outil AGIR se présente sous la forme d’une feuille EXCEL comportant de nombreuses macros et permettant à l’auditeur de suivre l’évolution de son projet (AGIR PROJET) et de ses compétences (AGIR COMPÉTENCES). La feuille EXCEL accompagne l’auditeur pendant la durée de sa formation et lui permet de voir comment il utilise ses ressources et d’analyser son environnement (à l’aide d’un SWOT). C’est une parfaite illustration de la théorie des capabilités car l’idée c’est de faire prendre conscience à l’auditeur de son « pouvoir AGIR », autour de son projet

Source : document de formation TEPE CNAM

Les onglets sont précis et un accompagnateur assure le suivi personnalisé, pour chaque auditeur, avec des rendez-vous récurrents.

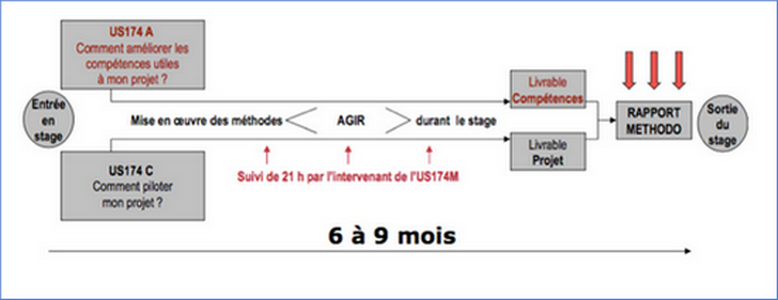

Cet outil est conçu comme le pivot de la formation-action du CNAM et permet l’édition d’un rapport méthodologique de fin de stage, support de la soutenance finale de l’auditeur, qui présente son projet de création ou de développement à un jury professionnel :

Source : document de formation TEPE CNAM

Le caractère opérationnel de l’approche par les capabilités se retrouve ici dans la prise en considération de « l’espace des possibles » des auditeurs (Orianne et Rémy, 2010), mais aussi des facteurs de conversion (l’auditeur choisit, finalement de développer ou de reporter son projet) et de la liberté de choix des individus (l’auditeur est acteur de son projet et de ses conditions d’exercice).

En ce sens, l’approche par les capabilités ne considère pas l’individu comme un agent rationnel mais plutôt un acteur réflexif, prenant en compte « l’espace des opportunités » (Zimmermann, 2008).

Pour aller plus loin sur ce concept « d’espace d’opportunités », on peut s’intéresser à la production de travail réalisée sans vraie explication rationnelle et que certaines qualifient « d’improvisation ». Nous postulons que l’approche par capabilités favorise l’improvisation, comme véritable méthode de production de valeur ajoutée.

Un nouveau modèle : l’improvisation

Ce sujet d’études, récent, a longtemps souffert d’une image « manquant de sérieux », au pays de la rationalité. Cette pratique, avérée mais honteuse (Secci et Lacour, 2016) est devenue indispensable à mesure que l’incertitude se développait dans les organisations. Il est difficile de trouver une définition précise, mais on peut adopter une approche assez générale qui présente l’improvisation comme une « action orientée vers la découverte, destinée à explorer les opportunités inattendues ou à neutraliser les menaces imprévues (Cunha, 2003). C’est surtout la possibilité d’une mobilisation de toutes les ressources disponibles (Weick, 1999).

Ce concept, encore émergent, souffre d’une image négative auprès des managers, dont la formation est marquée par de nombreux modèles et des théories assez précises. Ils associent alors les improvisations performantes à la chance et fustige l’apparent manque de préparation de l’improvisateur.

Cependant, dans la continuité de l’approche par les capabilités, il nous semble intéressant de retenir ce concept et chercher à l’appliquer en management, pour plusieurs raisons :

C’est un levier d’innovation pour dépasser le management prescriptif ; très utile dans le traitement de l’information (Ciborra, 1999), en combinant émotions et affects.

Il procure un avantage sur la machine (notre cerveau improvise, pas la machine ; Limb 2008). La machine ne peut affronter que des situations prévues et programmées de manière automatisée ; l’humain peut s’adapter à une situation inédite… en improvisant.

Il octroie des réponses complémentaires face à l’imprévu. Dans une société cognitive, marquée par le « big data » et la puissance des données en circulation, la planification stratégique a montré ses limites face à la complexité des décisions à prendre. Les interdépendances et la complexité ont conduit certains auteurs à parler de « démarche chaotique » (Taleb, 2012). Si l’humain a développé des outils de plus en plus sophistiqués d’analyse prédictive (autour des algorithmes), il reste démuni face à des situations « sortant du cadre », y compris liées à des comportements humains non prévus (de nombreux exemples peuvent être trouvés dans les comportements des acheteurs, pas toujours très prévisibles, ni modélisables).

Il s’inscrit également dans le développement des théories neuronales qui confirment que notre cerveau improvise, en utilisant sa plasticité. A l’instar d’études neuroscientifiques menées sur des musiciens en phase d’improvisation et qui démontrent des connections particulières (Limb, 2008), le management aurait à gagner à s’emparer de cet objet d’étude pour rechercher comment activer les mécanismes de l’improvisation en entreprise.

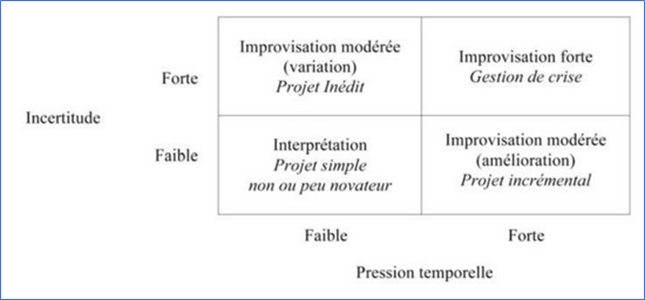

Pour bien situer sa place dans les pratiques managériales, il convient de représenter le cadre situationnel dans lequel il peut s’inscrire. Les approches de management de projet ont réparti les situations en 4 formes, suivant le degré d’incertitude et la pression temporelle (Crossan, 2005) :

Source : d’après la norme NF X50-117

On retrouve, dans 3 cas sur 4, la possibilité d’une improvisation, modérée à forte ; cette dernière étant réservée à une situation de gestion de crise.

En approfondissant ce mapping, certains auteurs ont posé des types de situations (Lacour et Secci, 2016). La situation extrême peut être qualifiée d’imprévue et suppose un large recours à l’improvisation.

On le voit, le management par les capabilités pourrait alors trouver sa place, dans un environnement complexe et incertain. Il devient même une nécessité.

**C. Le management par les capabilités, une nécessité

L’émergence du concept est certainement liée à une première réflexion globale, au niveau de la firme, sur le management des capacités.

Dans le management par les capacités, les « DC » (dynamic capabilities) d’une firme sont définies comme son aptitude « à intégrer, à créer et à reconfigurer des compétences existantes en interne ou en externe pour faire face à un environnement rapidement changeant » (Depeyre et Mirc, 2007).

L’approche actuelle est posée par Helfat (2007) ; une DC est « l’aptitude d’une organisation à créer, étendre ou modifier intentionnellement sa base de ressources ». Dans cette logique, une telle approche suppose de la part de l’organisation, une action sur les ressources et droits formels de l’individu, mais aussi sur les équipements multiples et nécessaires à chacun pour « convertir » ces moyens en accomplissements (Brotcorne, 2014).

- [*Une approche a priori industrielle : Pour répondre aux changements de l’environnement*]

Le modèle des capabilités dynamiques se présente alors sous la forme d’un ensemble de « best practices » que les firmes sont capables de répliquer ou d’imiter ; en agissant par congruence, adaptation et sélection des actions et reconfiguration. L’entreprise se veut alors réactive et agile. Cette approche convient très bien aux marchés « à haute vélocité », c’est-à-dire avec des changements non linéaires et peu prévisibles ; des acteurs ambigus et changeants, comme par exemple la haute finance.

Les ressources sont mises en œuvre grâce aux capacités dynamiques, mais de manière différenciée. Certains auteurs (Winter, Wang) proposent une classification en 4 niveaux pour opérationnaliser les ressources :

- [*Niveau 0*] : ce sont les ressources de base d’une firme, non utilisées ;

- [*Niveau 1*] : ces ressources vont être utilisées et les capacités servent à les déployer en suivant un objectif donné et programmé ;

- [*Niveau 2*] : on y trouve les ressources et capacités clés qui revêtent une importance stratégique pour le maintien de la position concurrentielle de l’entreprise ;

- [*Niveau 3*] : ce sont les capacités organisationnelles « ultimes » qui permettent de faire face à la rigidification des capacités clés, au contact d’un environnement changeant (Leonard-Baron, 1992). Elles assurent le renouvellement, la recréation et la reconfiguration continus des ressources. Le niveau 3 assure la recréation permanente de l’avantage concurrentiel, en fonction des évolutions de l’environnement.

Les capacités dynamiques permettent donc d’expliquer comment et pourquoi certaines entreprises développent un avantage par rapport à la concurrence sur des marchés turbulents et difficiles à prédire (Teece, 2007). Dans cet environnement, elles reposeront essentiellement sur de nouvelles connaissances, seront simples, et permettront d’agir vite pour s’adapter rapidement à l’environnement.

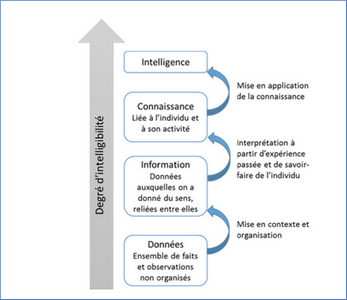

L’organisation utilise alors un process d’apprentissage organisationnel, pour transformer les données et aboutir à une situation d’intelligence, pour faire face aux évolutions de l’environnement :

Source : Audrey Davoust Grigon, thèse de doctorat, 2016, université de Paris Dauphine

Le 3 mai 2016, Le Monde a publié́ un article intitulé « Les entreprises face aux défis de l’adaptation », évoquant l’intérêt des managers à réinventer leur organisation pour survivre en environnement turbulent.

Les managers doivent donc être à l’image des organisations qui adoptent cette démarche : ouverts et agiles.

Les compétences de base du manager par les capabilités sont assez basiques : coordonner, intégrer, apprendre et partager, reconfigurer. Il va procéder par accumulation d’expérience et articuler les connaissances (souvent de manière collective), afin de les codifier. L’agilité suppose un changement et une évolution des actifs de l’organisation. Elle passe par une meilleure utilisation des données (en favorisant l’analyse des besoins des consommateurs et clients, par exemple).

Deux leviers favorisent cette démarche (Davoust Grignon, 2016) : la vigilance et l’action. La vigilance est l’état d’esprit à adopter pour identifier les changements de l’environnement, de manière rapide et réactive. Le développement de projet se fait alors de manière incrémentale (en ajoutant à l’existant) et itérative (en analysant les feedbacks), dans une logique d’amélioration continue. L’action permet d’avancer et de ne pas « subir » les évolutions de l’environnement.

- [*Une illustration du changement organisationnel par les capabilités*]

Dans les organisations actuelles, les salariés vivent assez mal les expériences de regroupement d’activités, souvent assimilées uniquement à une recherche de réduction de coûts. Deux chercheurs ont démontré que l’approche par les capabilités pouvait permettre de reconfigurer efficacement l’organisation (Arnoud et Falzon, 2013). Il s’agissait de regrouper les services paie et comptabilité d’un grand groupe au sein d’un centre de services partagés (CSP).

Source : Arnoud et Falzon, CNAM

Cette nouvelle structure a eu pour résultat l’instauration d’une nouvelle relation client-fournisseur avec une véritable prise en compte du cahier des charges du client. Cette nouvelle organisation est aussi issue de régulations au sein des groupes de salariés. Ils ont « reconçu » leur système par l’usage et obtiennent une véritable qualité de service « gérée ». Le processus de capabilités a été mis en place et suivi par les chercheurs, à partir d’entretiens semi-directifs visant à apprécier la prise en compte des ressources et des facteurs de conversion par les salariés, comme acteurs de leur propre projet de reconfiguration. Ce n’est pas la nouvelle organisation, en tant que telle, qui a permis les évolutions, mais plutôt la démarche par les capabilités qui l’a favorisée. On peut alors se demander si l’on peut « modéliser » une démarche de management par les capabilités.

Comment manager par les capabilités ?

Il semble difficile de modéliser un processus mais on peut quand même relever que l’organisation prédispose ce type de management par ses structures et ses processus. Trois vecteurs peuvent alors être mis en avant :

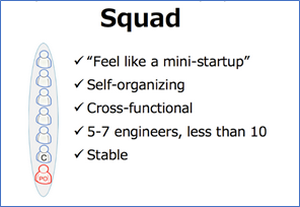

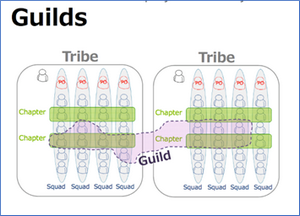

- Une structure intégrant les capabilités : de préférence virtuelle, car favorisant l’innovation et l’adaptation, cette structure doit être capable d’évoluer très vite. La structure souple de l’entreprise Spotify, avec ses salariés évoluant au sein d’une structure organique s’appuyant sur 4 types de regroupements.

Les « squads » en sont la base. Ce sont de petites équipes. Elles sont composées de 4 à 6 personnes, ce qui permet d’être plus innovant et d’agir rapidement. Une squad est responsable du développement d’un projet de A à Z. Une squad développe, teste et déploie ses solutions de manière autonome et n’est pas tenue de soumettre ses décisions à une direction.

Source : Spotify

Les squads s’insèrent dans un ensemble (les tribus) au sein desquelles on trouve des complémentarités (les chapters) et des regroupements informels autour de sujets communs (les guilds), pour favoriser l’innovation.

Source : « Comment Spotify révolutionne le management avec plus d’autonomie »Charles Miglietti

- Des mécanismes de coordination qui favorisent le changement : on vient de le voir avec Spotify, le changement peut être « encapsulé » dans des entités spécifiques (les squads), mais aussi constituer un état d’esprit permanent, lié à la culture d’entreprise.

- Des mécanismes d’apprentissages particuliers : l’expérimentation est favorisée et l’apprentissage suppose une démarche à la fois sociale et collaborative. L’organisation développe alors la formation continue et les possibilités de réflexivité et d’auto-développement associés aux bilans de compétences et à la validation des acquis de l’expérience. L’individu prend alors conscience de son « savoir agir » autant que de son « pouvoir agir » ; au cœur de la démarche de capabilités.

On voit donc que cette démarche, véritable état d’esprit, peut se mettre en place dans les différentes réorganisations actuelles, en s’appuyant sur le « pouvoir agir » des acteurs du changement. La prise en compte de leurs propres systèmes, issus des régulations propres, semble alors un élément incontournable du succès de la démarche. Au total, ce qui distingue l’approche par les capacités est que, transposée au travail, elle donne à l’activité de travail le statut de fonctionnement de valeur et permet une espérance de réalisation et d’accomplissement (Salais, 2009). L’activité travail n’est vraiment conforme à ses attentes que si elle inclut les 3 éléments mis en avant par Hannah Arendt : nécessité, œuvre et action. Enfin, l’approche par les capabilités prend le contrepied de celle par les performances, en mettant en œuvre un principe de justice et une recherche de l’efficacité fondée sur le respect de l’Humain et la responsabilité des acteurs.

**Bibliographie

- Arnoud J. et Falzon P., « Changement organisationnel et reconception de l’organisation : des ressources aux capabilités », Activités [En ligne], 10-2 | Octobre 2013, mis en ligne le 15 octobre 2013, URL : http://activites.revues.org

- Chappert, F., & Martinet, N. (2008). Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, que nous disent les accords signés ? ANACT.

- Chastel, X., & al. (2016). Évaluation de la politique publique de validation des acquis de l’expérience. Inspection Générale des Affaires Sociales et Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche.

- Cherqui-Houot, I. (2009). Référentiel de compétences. Dans J.-P. Boutinet, L’ABC de la VAE (éd. ERES, pp. 192-193). Toulouse : ERES.

- Commission Européenne. (2010). Europe 2020.

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20FR%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20FR%20version.pdf - Coulet, J.-C. (2016). Les notions de compétence et de compétences clés : l’éclairage d’un modèle théorique fondé sur l’analyse de l’activité. Activités(13-1).

- Dejoux, C. (2013). Gestion des compétences et GPEC (éd. 2). Paris : Dunod.

Dupuich, F. (2011, février). L’émergence des compétences collectives, vers une gestion durable. Gestion 2000, 28(2), pp. 107-125. - Fernagu Oudet, S. (2016). L’approche par les capabilités au prisme de la formation : vers la conception d’environnements capacitants. Dans S. Fernagu Oudet, & C. Batal, (R)évolutions du management des ressources humaines (pp. 371-392). Villeneuve d’Ascq : Septentrion.

- Fernagu Oudet, S., & Batal, C. (2013, mars). Compétences, un folk concept en difficulté ? Savoirs(33), pp. 39-60.

- Foray, D. (2009). L’économie de la connaissance. Paris : La Découverte.

- Gilbert, P. (2005). La notion de compétences et ses usages en gestion des ressources humaines. Actes du séminaire Management et gestion des ressources humaines : stratégies, acteurs et pratiques.

- Gilbert, P. (2016). Contribution à l’histoire du concept de compétence (France, années 1960-2010). Dans S. Fernau Oudet, & C. Batal, (R)évolution du management des ressources humaines (pp. 21-31). Villeneuve d’Ascq : Septentrion.

- Guerrero, S. (2014). Les outils des RH (éd. 3ème édition). Paris : Dunod.

- Lambert, M., & Marion-Vernoux, I. (2012). Quand la formation continue. Céreq.

- Le Boterf, G. (2013). Construire les compétences individuelles et collectives (éd. 6). Paris : Eyrolles.

- Mallet, L. (1991). La gestion prévisionnelle de l’emploi. Paris : Editions Liaisons.

- Masciotra, D. (2016). Halte au compétentisme ! Place à l’agir de la personne exerçant une activité : perspective de l’énaction. Dans S. Fernagu Oudet, & C. Batal, (R)évolutions du management des ressources humaines (pp. 343-358). Villeneuve d’Ascq : Septentrion.

– Merck, B., & Sutter, P.-E. (2009). Gestion des compétences, la grande illusion. Bruxelles : De Boeck. - Michel, S., & Ledru, M. (1991). Capital compétence dans l’entreprise, une approche cognitive. Paris : ESF.

- Mohib, N. (2016). Les intenables promesses de la logique compétence. Dans S. Fernagu Oudet, & C. Batal,

(R)évolution du management des ressources humaines (pp. 263-277). Villeneuve d’Ascq : Septentrion. - OCDE. (2012). OCDE : élaborer une stratégie en faveur des compétences. http://www.oecd.org/fr/edu/48128846.pdf

– Oiry, E. (2016). La compétence : une pluralité de discours et d’acteurs. Dans S. Fernagu Oudet, & C. Batal, (R)évolution du management des ressources humaines (pp. 33-41). Villeneuve d’Ascq : Septentrion.

– Roger, L., & Maubant, P. (2016). L’approche par compétence : de ses utopies à ses impensés. Dans S. Fernagu Oudet, & C. Batal, (R)évolutions du management des ressources humaines (pp. 223-238). Villeneuve d’Ascq : Septentrion. - Tallard, M. (2001, janvier). L’introduction de la notion de compétence dans les grilles de classification : genèse et évolution. Sociétés contemporaines(41-42), pp. 159-187.

- Zarifian, P. (2004). Le modèle de la compétence (éd. 2). Rueil-Malmaison : Liaisons.

- Zarifian, P. (2006, septembre). De la notion de qualification à celle de compétence. Cahiers Français(333), pp. 8-13.

- Zimmermann B., Ce que travailler veut dire. Une sociologie des capacités et des parcours professionnels, Economica, Collection Etudes sociologiques, Paris, 2011

- Zimmermann B., Développement des compétences et capacité d’agir, in (R)évolution du management des ressources humaines, sous la direction de Fernagu Oudet et Batal, Septentrion presses universitaires.

- Les Focus du CREG. Stéphane Jacquet - Management : Le management par les capabilités https://creg.ac-versailles.fr/les-focus-du-creg-management-le-management-par-les-capabilites

- Le management intergénérationnel. Émilie Caillas, Stéphane Jacquet https://creg.ac-versailles.fr/le-management-intergenerationnel-partie-1

Pour télécharger cet article au format pdf, cliquer sur l’icône ci-dessous :