Notre économie s’est longtemps développée de manière linéaire : extraire des ressources, produire, consommer et jeter. Cette conception du développement fondée sur la croissance au service d’intérêts de court terme et sur l’idée d’une abondance infinie du capital « terre » au mépris de ses réelles valeurs atteint sa limite (Fondation Ellen Mac Arthur 2016).

Les travaux concordants des scientifiques publiés dans les différents rapports du G.I.E.C. (5ème rapport en 2014), établissent un constat sans appel : le réchauffement climatique est causé par l’activité humaine.

Le réchauffement climatique entraine des menaces majeures. Il est le résultat de la très forte dépendance du monde occidental aux énergies fossiles (Jancovici 2015).

Les enjeux sont fondamentaux : l’objectif de long terme est de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés par rapport aux périodes pré industrielles. Or de l’aveu même des signataires de l’accord historique signé à Paris en décembre 2015 par les 195 pays participants à la COP 21, la somme des contributions volontaires ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés (paragraphe 17 de la décision de la COP).

En l’état actuel, la question est posée de la soutenabilité de notre modèle de développement.

La soutenabilité de l’anglais « sustainability », issu du latin « sustinere », soutenir, empêcher de tomber, porter, supporter, qualifie généralement ce qui peut être :

- Défendu, appuyé par des arguments sérieux, recevables. Ex : un point de vue soutenable ;

- Supporté, enduré. Ex : une situation soutenable.

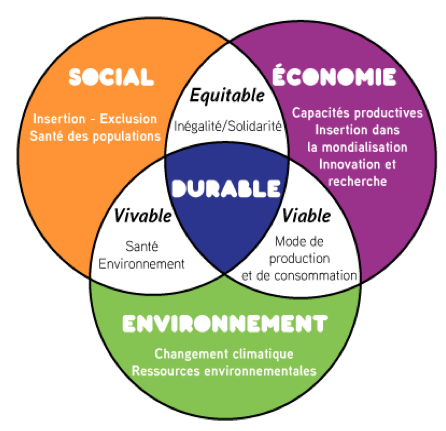

La soutenabilité peut être envisagée dans les 3 dimensions du modèle de développement durable :

- La dimension économique : la soutenabilité porte sur les conditions de stabilité et de développement du bien être des populations actuelles et futures. Elle confirme la capacité constante de la société à maintenir du bien être mesurable à l’aide d’indicateurs monétaires ;

- La dimension sociale renvoie à la capacité à maintenir les modèles de protection sociale inclusifs et à la qualité des interactions dans une société. Des indicateurs plus qualitatifs tentent de la mesurer (Indice de Développement Humain, taux de pauvreté...) ;

- La dimension environnementale est évaluée en termes d’indicateurs physiques comme l’empreinte écologique, le réchauffement climatique, taux d’émissions de carbone… (cf. rapport Stiglitz 2009). Ici apparaît la difficulté d’intégrer la contrainte environnementale dans le fonctionnement d’un système économique fondé sur la croissance.

Les organisations, au sens large sont aux premières loges de ces enjeux. C’est donc logiquement qu’ils apparaissent dans les enseignements d’économie et de management pour les filières d’économie-gestion :

En économie :

- STMG : Le thème 11 - Pourquoi mettre en œuvre une croissance soutenable ?

- STS : Le thème 2 - La création de richesses et la croissance économique ;

En management : le thème de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

La soutenabilité est aujourd’hui un concept largement débattu, mais avant l’émergence de cette problématique, la pensée économique a principalement considéré l’environnement dans sa dimension financière tout en cherchant à en minimiser la contrainte (Bertrand Hamaide 2004). Dans un contexte globalisé, la prise de conscience généralisée des problématiques environnementales des années 70 aura fait évoluer la réflexion qui s’enrichit des apports de l’écologie.

Dans le débat animé autour de la soutenabilité, deux modèles écologiques s’affrontent selon que la contrainte environnementale sur l’activité économique est considérée faible (soutenabilité faible) ou forte (soutenabilité forte) :

- La soutenabilité faible (modèle de Hartwick 1977) relève de l’économie environnementale : elle considère l’environnement comme un capital naturel, c’est-à-dire la dotation totale en terres et en ressources naturelles disponibles pour l’usage de l’humanité. Ce capital serait substituable aux autres formes de capital (financier, humain, technologique). La productivité des facteurs de production est donc au cœur de ce processus. Cette approche est tout à fait compatible avec la poursuite des objectifs d’une croissance verte portée par l’innovation, soutenue par des instruments de marché et qui suppose donc de pouvoir donner un prix à la nature. Elle s’insère logiquement dans le paradigme néoclassique libéral standard. La soutenabilité relève ici de la capacité à maintenir un niveau de stock de capital global au moins constant.

- La soutenabilité forte (modèle de Daly 1990) défend l’idée que la nature a une valeur intrinsèque, c’est-à-dire qu’elle a une valeur en soi et que ses multiples dimensions ne peuvent être intégrée dans un prix. La nature peut être ici aussi considérée comme un capital naturel mais sans lequel toute activité économique, toute vie serait impossible. Dans cette vision, les capitaux sont plus complémentaires qu’interchangeables. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses incertitudes, et des effets d’irréversibilité qui caractérisent la nature, il convient d’imposer un principe de précaution. Enfin, compte tenu des dynamiques d’opportunisme et des puissants intérêts privés à l’œuvre, le capital naturel doit être soutenu par des politiques climatiques vigoureuses qui doivent être mises en œuvre urgemment.

Au-delà de la présentation des thèses en présence, cette contribution tentera de reprendre les principaux arguments de la vision environnementale de l’économie standard pour en questionner les insuffisances afin d’étayer l’idée que notre modèle en l’état n’est pas soutenable.

I- La menace climatique impose la contrainte environnementale dans la pensée économique

Le climat est devenu en quelques années un thème critique, incontournable dans la réflexion économique qui ne peut plus désormais en minimiser la contrainte. Ce thème cristallise nombre d’enjeux économiques, sociaux et politiques. Ces enjeux s’expriment tant à des échelles globales (le dérèglement climatique) que très locales (l’accès aux ressources, la production, la consommation, la pollution).

**1-La dégradation de l’environnement : enjeux climatiques

La pression exercée sur la capacité de notre planète explique le réchauffement climatique et ses conséquences délétères.

***1.1 « Nous n’avons qu’une planète. Il n’y a pas de plan B » (B. Obama 2015)

B. Obama, Président des Etats Unis, 1er pays émetteur de gaz à effet de serre (GES), le 5 aout 2015 en introduction de la présentation du plan pour l’environnement.

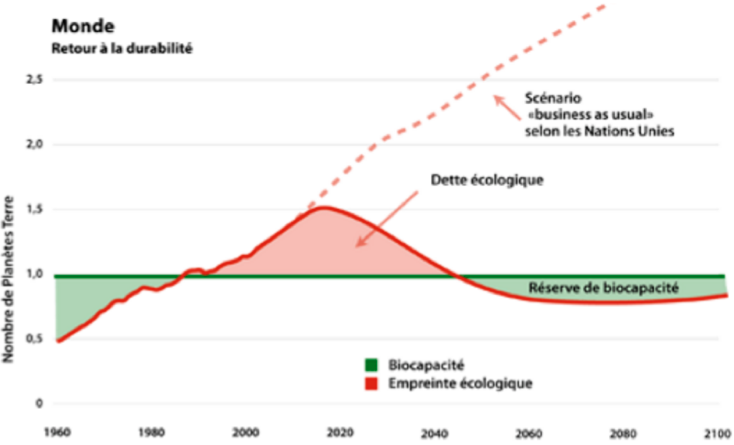

Selon une étude de 2008 du WWF, depuis le milieu des années 80, l’empreinte environnementale globale excède la biocapacité de notre planète créant ainsi un déficit écologique.

- La notion d’empreinte environnementale développée par le Global Footprint évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses besoins d’absorption de déchets par personne et par an (ADEME 2016).

- La bio capacité d’un territoire renvoie à sa capacité de production de ressources renouvelables et d’absorption des déchets compte tenu des technologies maitrisées et des modes de gestion à l’œuvre.

Un déficit où dette écologique survient lorsque l’empreinte écologique de la population d’un territoire dépasse la biocapacité de ce territoire. En l’état actuel des connaissances, le déficit écologique de la planète ne pouvant pas être compensé par des apports extérieurs de ressources, il est donc automatiquement synonyme de dépassement entraînant déplétion des ressources et réchauffement climatique.

En 2016, le jour du dépassement a été fixé par le cabinet Global Footprint Network au 9 aout, soit 4 jours plus tôt encore qu’en 2015.

[/Figure 1 : l’empreinte écologique - Source Global Footprint Network 2016/]

La courbe en pointillée met en évidence la tendance de long terme d’un scénario qui perpétuerait les pratiques en vigueur actuellement.

La ligne rouge présente le scénario souhaitable pour restaurer une réserve de biocapacité.

La biocapacité mondiale par personne s’élevait en 2008 à 1.8 hectare quant au même moment notre empreinte moyenne s’élevait à 2.7 ha, avec de fortes disparités géographiques entre un européen (4.7 ha), un Nord-Américain (7.1 ha), c’est-à-dire qu’à partir du milieu de l’année, nous puisons dans le stock de ressources non renouvelables provoquant à terme son épuisement. Les zones comme la Chine, le Moyen orient, l’Asie centrale, l’Amérique latine sont également en situation de déficit écologique. (Résultats 2008, publiés dans le rapport Planète Vivante 2012 “biocapacité, biodiversité : faisons le bon choix”),

[/Figure 2 : De combien de planètes aurions nous besoin selon les modes de vie de quelques uns des différents pays - Source Global Footprint Network 2016/]

Il apparaît clairement qu’en l’état nos modes de vie sont incompatibles avec un développement respectueux des cycles naturels.

Les problématiques climatiques peuvent être présentées de façon synthétique en deux fronts inter agissants (Dominique Bourg 2015) : la déplétion des ressources et les limites planétaires. La conséquence est la dégradation de la biosphère – ensemble des écosystèmes de la terre, correspondant à la mince couche (20 km max) de l’atmosphère, de l’hydrosphère et la lithosphère où la vie est présente - remettant en cause jusqu’aux possibilités de survie de l’espèce humaine.

***1.2 La déplétion des ressources :

Cette déplétion est le résultat de l’extractivisme : L’extractivisme est un terme émergent et polysémique ; il désigne les moyens et stratégies d’exploitation et de prélèvement de ressources dans la nature.

Il devient moins neutre dans sa dimension industrielle quand il s’agit d’extraire (sans retour et directement dans le milieu naturel) des ressources naturelles pas, peu, difficilement, lentement ou coûteusement renouvelables. Il désigne, l’accélération de toutes les activités d’exploitation des ressources naturelles à l’échelle industrielle (y compris l’agriculture chimique et jusqu’aux infrastructures facilitant ces différentes activités) et la place centrale de ces secteurs d’activité pour les économies exportatrices de matières premières.

Pour Anna Bednik, (2016), L’extractivisme est une forme de plus en plus controversée de développement à court terme, synonyme de la surexploitation des ressources comme « base matérielle indispensable à nos économies de croissance et à nos sociétés de surconsommation ». En outre, elle piège nombre de régions et pays producteurs, dans la trappe de la dépendance à l’égard des matières premières (Giraud et Ollivier 2015). Leur dépendance à l’égard de l’extérieur est encore accentuée dans la mesure où ce modèle de développement place ces économies exportatrices à la merci de la volatilité des marchés financiers sur lesquels se fixent les prix de ces actifs. L’absence de visibilité aggrave encore leur situation en privant les acteurs de ces économies de pouvoir ancrer leurs anticipations.

L’extractivisme s’oppose évidemment aux enjeux de long terme et à toutes les tentatives de diminution de l’empreinte environnementale envisageables dans une vision plus circulaire de l’économie.

Les conséquences sur les ressources

Les énergies fossiles sont les premières ressources que nous épuisons (85 % de notre consommation, Jancovici 2016). L’accès économiquement viable aux gisements se réduit. Ils nécessitent de plus en plus de pétrole pour y parvenir. Structurellement, la ressource tend à se tarir. Cette forte dépendance sur les ressources fossiles et notamment pétrolières est au cœur des problématiques géo politiques actuelles. Elle explique en partie la succession des conflits qui meurtrissent le Moyen-Orient depuis de nombreuses années avec la problématique des flux migratoires associée.

Le problème de déplétion se pose également pour les gisements économiquement accessibles de certains métaux proches de leur pic d’exploitation (gallium, fer, cuivre).

L’épuisement des ressources halieutiques : malgré les difficultés de mesure, la FAO rapporte que plus de 80 % des stocks de poissons sont exploités à leur maximum ou surexploités. Plusieurs espèces sont dans une situation critique.

L’acidification des océans, (selon les 540 experts du 3ème symposium de Monterey sur l’acidification des océans – 2013) dégrade les services éco systémiques qu’ils rendent :

- Piège à carbone planétaire océanique (déjà malmené par la réduction de la couche d’ozone, la pollution des eaux et la surpêche), ;

- Filtrage de l’eau (via les coquillages) et sédimentation (dégradation des récifs coralliens) ;

- Par un effet de rebouclage il contribue au réchauffement global et menace la sécurité alimentaire planétaire.

Le manque d’accès à l’eau potable est dramatique dans de nombreux pays du sud. 2,7 milliards de personnes vivent dans des bassins qui connaissent des pénuries d’eau sévères au moins 1 mois par an (Source WWF rapport planète vivante 2012).

L’appauvrissement des sols lié au productivisme agricole ne permettra pas, en l’absence d’un modèle respectueux des cycles d’assurer la sécurité alimentaire. En un siècle, un milliard de terres agricoles ont été détruites (Paul Molga 2016).

La déforestation est qualifiée depuis 2005 par l’ONU et la FAO « d’alarmante » : les forêts sont des puits à carbone utiles, elles captent le CO2 dans l’atmosphère. La moitié des forêts de la planète a été détruite au cours du XXe siècle. La déforestation entraîne l’appauvrissement et le lessivage des sols, l’érosion, la disparition des environnements, la dégradation du cycle de l’eau, le déplacement des populations, et la pression sur les espèces animales. Elle s’explique en majeure partie par la conversion actuelle des forêts tropicales pour des cultures d’exportation. Ce qui au passage constitue un accaparement indirect des terres par les pays industrialisés et par ceux en transition (Rapport du député Jacques Le Guen 2010). Elle serait responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (Rapport de la conférence de Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992).

La dégradation de la biodiversité, (diversité et richesses en espèces vivantes qui peuplent la terre, un territoire, un écosystème) entraîne la disparition de micro-organismes, champignons, invertébrés, végétaux, animaux. Notamment là ou elle est la plus dense, dans les zones chaudes qui sont les plus vulnérables.

***1.3 Les limites planétaires

Jean Gadrey 2015, rappelle qu’un modèle de croissance qui reposerait sur l’expansion continue des quantités et des volumes est voué à l’impasse, faute de ressources naturelles suffisantes pour satisfaire les besoins de l’humanité au même niveau que ceux des pays riches.

Le modèle est d’autant plus condamnable dans un contexte d’accroissement démographique et d’émergence économique des pays du sud, qui sont légitimes à vouloir se développer - 9.6 milliards d’individus prévus en 2050 source ONU (World Population Prospects : the 2012 Révision). Au-delà de ces limites le système terre bascule vers un nouvel équilibre.

L’Anthropocène (Paul Crutzen 2000) serait la période durant laquelle l’influence de l’être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu’elle est devenue une « force géologique » majeure capable de marquer la lithosphère (tectonique des plaques, activité volcanique, fonte des glaces).

Le réchauffement climatique est marqué par des effets de seuil qui peuvent être irréversibles (Jancovici 2015). Watts et al, (2015) en distinguent les effets directs et indirects :

- Effets directs : Vagues de chaleur, inondations, sécheresse, ouragans, tempêtes, tremblements de terre causant morbidité et mortalité.

- Effets indirects : pollution de l’air, maladies à transmission vectorielle du type de la dengue, maladies mentales résultants de phénomènes climatiques extrêmes du réchauffement, insécurité alimentaire, malnutrition, destruction d’habitats, conflits autour des ressources, déplacement de populations, montée des nationalismes dans les pays d’accueil).

Ainsi la dégradation du capital naturel entraine sa propre dégradation : le rythme du réchauffement ne permet plus aux éco systèmes de s’adapter. Leur surexploitation ne leur permet pas de se régénérer et détruit le développement humain. (Watts et al, 2015). La contrainte est omniprésente et la pensée économique se développe autour des enjeux de soutenabilité.

**2- Relations entre pensée économique et environnement : brève perspective historique

C’est avec l’émergence de la problématique de la soutenabilité que l’environnement devient un thème incontournable de la pensée économique.

***2.1 Avant la question de la soutenabilité

La pensée économique tout en reconnaissant la rareté des ressources naturelles cherche à en minimiser la contrainte.

Les économistes classiques, dont Smith, Malthus et Ricardo, liaient sans ambiguïté l’économie à la rareté des ressources naturelles. Pour Smith (1776) les nations sont initialement dotées de ressources naturelles. Quelle soit absolu pour Malthus (1798) ou relative pour Ricardo (1817), la rareté de la terre et le fait qu’elle soit un input essentiel à la production et la croissance de la population, ne pouvaient qu’engendrer des rendements décroissants en agriculture, forcer le salaire au niveau de subsistance, réduire les profits et l’accumulation de capital, et donc, mener à un état stationnaire à long terme.

Au vingtième siècle, la théorie néo-classique ne retient de la rareté des ressources naturelles que sa dimension financière tout en occultant son possible épuisement.

La valorisation du futur s’exerce à travers la règle de Hotelling qui pose les bases de l’économie des ressources naturelles à travers le principe de la tarification des ressources épuisables (H. Hotelling, 1931). En résumé, le prix de la ressource non extraite comporte une rente de rareté. Celle-ci correspond à la valeur actualisée de son prix de vente moins son coût d’extraction. Au cours du temps alors que le stock s’épuise, le prix augmente jusqu’à atteindre un niveau ou la demande s’annule, au profit d’un autre capital reproductible et substituable. Il y a ici l’affirmation de la capacité du marché à prendre en compte l’efficacité inter temporelle des actifs naturels (via l’actualisation de la valeur future).

Pour tenter de créer un système de prix cohérent, la question des externalités, est abordée dès les années 1920.

Arthur Cécil Pigou (1920), invente le principe « pollueur payeur », sous tendu par l’éthique de responsabilité, prenant en compte les externalités négatives des activités des agents économiques.

Précisons qu’une externalité (ou effet externe) est une défaillance de marché. Elle est la répercussion de l’activité d’un agent économique sur d’autres agents et qui ne donne pas lieu à une compensation monétaire. On distingue les externalités positives (l’installation d’un apiculteur augmente la productivité des arbres fruitiers alentours, les progrès en recherche fondamentale offre des opportunités d’application dans le domaine de la recherche et développement, …), des externalités négatives (la pollution engendrée par la production d’un bien comme les rejets de produits chimiques dans une rivière nuit à la collectivité).

Du point de vue de la collectivité, la réparation des dommages causés entraîne des coûts qui diminueront le revenu disponible, donc l’utilité (expression du bien être chez les néoclassiques) des agents concernés.

Dans cette logique, en l’absence de valorisation des externalités négatives via un système de prix, la décision rationnelle de l’agent est de continuer à polluer car il ne supporte pas la détérioration de l’environnement causée par son activité.

Aussi, les acteurs responsables de la pollution deviennent-ils les payeurs de l’externalité engendrée par le biais d’une taxe qui a pour objectif de modifier le rapport coût / avantage. L’internalisation des externalités permet d’envoyer un signal prix aux agents économiques, et d’améliorer l’appétence pour ressources, des produits, des technologies ou des processus équivalents moins polluants.

Les biens collectifs (ou bien publics) échappent au système de prix.

Les biens collectifs constituent une autre défaillance de marché : un bien est dit collectif lorsque la consommation par un consommateur supplémentaire ne diminue en rien le niveau de satisfaction des autres (non rivalité). Corrélativement, il est impossible d’exclure quiconque par le prix de l’usage d’un tel bien (non exclusion) - Samuelson 1954.

| Exclusion | Non exclusion | |

|---|---|---|

| Rivalité | Bien privé : Une maison individuelle | Bien collectif impur ou Commun : Les forêts, la ressource halieutique, … |

| Non Rivalité | Bien de club ou à péage : Autoroute à péage | Bien collectif pur : Un phare, défense nationale, éclairage public |

[/Figure 3 : Classification des biens selon Samuelson 1954/]

Du fait de ces caractéristiques :

La production des biens collectifs est sous optimale car :

- aucun agent privé n’a intérêt à les produire ;

- chacun a intérêt à se comporter en passager clandestin (profiter du bien sans contribuer à sa production). Le financement d’un bien collectif ne peut donc être assuré par un prix, mais par un prélèvement obligatoire sur tous les usagers actuels ou potentiels.

Les biens communs sont menacés de surexploitation en l’absence de droits de propriété (cette idée sera plus largement développée après l’émergence du concept de soutenabilité).

Finalement avant l’émergence des problématiques de soutenabilité, la pensée économique aura tenté d’intégrer la rareté de la ressource naturelle à l’intérieur du paradigme néo classique de concurrence pure et parfaite en réussissant que partiellement à prendre en compte les défaillances de marché spécifiques à la nature.

C’est la prise de conscience d’un environnement fragilisé et des risques qui pèsent sur notre communauté de destin qui favorisera l’émergence des réflexions quant à la pérennité de notre modèle de développement sur le long terme.

***2.2 La question de la soutenabilité émerge dans un contexte globalisé. Les lanceurs d’alerte mettent fin à l’illusion d’une croissance infinie dans un monde fini.

Les alertes lancées depuis les années 1970 favorisent l’émergence du concept de développement durable.

Les années 70 sont marquées par l’émergence de la prise de conscience de la menace de l’activité humaine sur l’environnement au sens le plus large et sur sa propre existence. C’est ainsi qu’émergera le concept de développement Durable (DD).

[*Parmi les lanceurs d’alerte :*]

Le retentissant rapport Meadows « the limits to growth » 1972, est publié par les économistes regroupés au sein du Club de Rome. Ils interpellent la communauté internationale sur les limites de la croissance. Encore dans l’euphorie d’une croissance forte et illimitée des 30 glorieuses, les acteurs de la communauté internationale sont questionnés sur la soutenabilité de notre modèle : « Si les tendances actuelles (économiques et environnementales) se perpétuent, beaucoup de ressources naturelles seront épuisées, ce qui limitera, voire empêchera toute croissance future ».

Citons également la pensée d’Ignacy Sachs, socio-économiste, alors conseiller spécial du secrétaire Général de l’ONU, à la conférence de Stockholm 1972, il mettait en garde contre les risques d’une surexploitation du capital naturel qui entraînerait inévitablement le réchauffement planétaire et la menace d’un changement climatique irréversible et délétère aux conséquences sociales désastreuses.

Sa pensée orientée vers « l’éco développement » prônait un modèle économique global de civilisation éloigné de l’européo centrisme, au service des hommes conciliant la protection des ressources naturelles et le progrès socioéconomique.

Sa vision planificatrice fut écartée du fait de son incompatibilité avec le modèle libéral et les objectifs de croissance des pays riches qui surconsomment les ressources tandis que les pays du sud auraient besoin de croissance.

L’ensemble de ces diagnostics largement validés par la suite (cf. les 5 rapports du G.I.E.C. depuis sa création en 1988) ouvrent la voie à l’émergence du concept de développement durable.

[*Le principe du Développement Durable (DD).*]

Au sens large, le développement selon François Perroux signifie la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global (et pas seulement son PIB).

Parmi la multiplicité des définitions du développement durable, la réflexion proposée retient la version officielle du Rapport Bruntland, (WCED, 1987, p.43) : « sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs ». Le rapport signale les limites des modalités actuelles de la croissance et insiste sur le fait que la tendance ne saurait être poursuivie en raison des contraintes environnementales.

Dès lors la dimension économique s’appréhende dans son rapport avec les problématiques environnementales et sociales (car « l’économie reste une science sociale qui intègrera désormais les questions d’équité intergénérationnelles, intra générationnelle et de bien être » (Eloi Laurent 2016).

| Le DD a été illustré par un visuel devenu célèbre grâce à la pertinence de sa dimension pédagogique et les possibilités d’appropriation par chacun. |

|

[/Figure 4 : le Développement Durable Source INSEE /]

Il est intéressant de noter que si le terme original « sustainable » a été traduit par « durable » en français, c’est la notion de soutenabilité qui fait débat et nous intéresse ici.

Un développement soutenable est un projet, un processus de changement, qui est d’augmenter la superficie de la zone centrale commune aux 3 sphères du modèle. Le rapport Brundtland insiste en particulier sur les rapports Nord/Sud, la lutte contre la pauvreté, les droits des femmes, l’équité sociale.

Ce rapport fondamental a posé des principes qui ont été entérinés à Rio 1992, débouchant sur l’adoption par l’O.N.U. d’un programme d’actions pour le XXI ème siècle assorti de 17 objectifs de développement durable que les pays signataires s’engagent à décliner dans leurs politiques publiques.

Les biens publics sont devenus globaux et les problèmes plus aigus :

La nature est désormais considérée comme un Bien collectif Public à dimension Mondiale (BPM).

Charles Kindelberger (1986) les voit comme « l’ensemble des biens accessibles à tous les Etats qui n’ont pas nécessairement un intérêt individuel à les produire ».

La mondialisation et la montée des pays émergents complexifient encore les problèmes et la défense des intérêts communs (Bourguignat 2003). L’intensification des échanges et les risques de catastrophe scellent la communauté de destin de tous les pays, voire de toutes les populations de la planète, qu’il s’agisse d’environnement, de santé, de stabilité financière, de changes fixes, d’une monnaie internationale crédible, ou d’échanges internationaux.

Pour Bourguinat, « Les BPM sont des biens ou des maux auxquels est confrontée la communauté internationale. La gestion des BPM nécessite la prise en compte d’une dimension inter temporelle », c’est-à-dire qui doivent être pris en charge collectivement dans un souci de préservation de très long terme. Il ne s’agit plus de pallier aux défaillances du marché mais de construire des conditions de non-exclusion et de non-rivalité pour tous les individus de la planète, rendre « inclusif » un bien au nom de l’intérêt général.

Au-delà des frontières nationales, cette définition souligne le problème de la production des BPM qui nécessite la coordination entre les États car la limitation du réchauffement climatique concerne le développement de tous les pays.

La menace du passager clandestin sur les BPM

La production du BPM dépend donc de l’ensemble des interactions des différents pays. Les BPM sont ici une application de la théorie des jeux aux problématiques environnementales. (Oskar Morgenstern et John Von Neumann, 1944). L’objet de la théorie des jeux est la formalisation de ces interactions. Ici le jeu comporte tout à la fois des conflits d’intérêt (situation dans laquelle il y a antagonisme dans les issues) et de la convergence d’intérêts (le problème qui se pose est alors celui de la coordination).

La coordination des états viserait à augmenter la production des BPM et à se prémunir du comportement opportuniste des acteurs qui peuvent s’appréhender sous l’angle des externalités du fait du comportement de passagers clandestins.

[*Externalités positives :*] Risque de comportement passager clandestin d’un pays qui profite du bien sans en payer le prix. Exemple : un pays profiterait des externalités positives du fait de la mise en œuvre de politiques éco responsables de ses voisins sur la qualité de son air, sans que ça ne lui coûte rien.

Externalités négatives : Risque de dégradation des ressources naturelles (pollution ou sur exploitation) qui dégraderait le « bien commun » du fait que les agents surexploitent la ressource naturelle. Celle-ci devient plus donc plus rare, ce qui génère de la rivalité entre les agents et l’expose à la tragédie des communs présentée par Garrett Hardin (1968)

La tragédie des biens communs déplore qu’en l’absence de possibilité d’appropriation de la ressource (collectivisation, privatisation, valorisation) qui permettrait d’en réguler la gestion de façon pérenne, celle ci serait amenée à être sûr exploitée jusqu’à disparaître. Exemple : les stocks de poisson en zone internationale. L’approche de G. Hardin sera très utilement enrichie par les travaux d’Elinor Ostrom (2009) pour son analyse de la gouvernance économique, des biens communs.

Le constat précédemment aura révélé la tragédie qui menace nos communs jusqu’à nos conditions d’existence et la nécessité d’activer le changement prescrit par le rapport Brundtland. Cependant il s’avère que les nombreuses résistances au changement de modèle réduisent nos chances de basculer suffisamment rapidement dans un mode de développement plus vertueux.

En seconde partie cette contribution s’attache, à présenter les thèses en présence pour démontrer qu’en l’état notre modèle de développement productiviste et consumériste fondé sur l’exploitation linéaire des ressources, au service « d’idéologies traditionnelles qui s’accordent sur la nécessité de produire plus » (Simon PERSICO 2015) est insoutenable.

II- Un modèle insoutenable

**1- Le débat économique sur la soutenabilité

L’analyse économique des problèmes environnementaux, est centrée sur la problématique de la soutenabilité. Dans ce domaine les deux courants de pensée qui l’animent se distinguent principalement selon le degré envisagé de substituabilité des différentes formes de capital

Pour rappel, la difficulté est d’intégrer la contrainte environnementale dans le fonctionnement du système économique. Une ligne de partage se dessine entre d’une part les tenants d’une soutenabilité faible : Les tenants de l’économie standard (néoclassiques et libéraux) pour qui la nature à une visée instrumentale au service de la croissance (produire plus). Selon eux la croissance est nécessaire pour le développement humain et ils cherchent des moyens de concilier maintien de la croissance à long terme sous contraintes environnementales. D’autre part les partisans d’une soutenabilité forte qui accordent une valeur intrinsèque à la nature et refuseraient la possibilité d’une substitution du capital naturel par d’autres formes de capital.

« Si les deux courants de pensée peuvent être critiqués, ils gardent un mérite important, celui d’amener le débat du rapport entre les ressources naturelles et la croissance et donc de la possibilité d’un développement durable ou soutenable » Bertrand Hamaide 2004.

***1.2 La soutenabilité faible : un courant compatible avec le productivisme libéral Il s’agit d’un courant initié par Hartwick (1977). Ce courant est considéré par certains comme « optimiste ».

- La substituabilité des différentes formes de capital : Il existe 5 formes de capital (physique, humain, social, institutionnel, naturel) dont les interactions contribuent au développement et au bien être des populations. Ces capitaux sont substituables les uns aux autres : La baisse des rendements de la terre peut être compensée par les produits phytosanitaires pour augmenter sa productivité. L’augmentation de la valeur additionnée des différents capitaux serait garante de l’augmentation du bien être.

- L’innovation est au cœur de cette vision afin d’augmenter la productivité des différentes formes de capital : Les progrès dans l’efficacité énergétique du capital naturel, la résolution des verrous technologiques comme les limites du stockage des batteries électriques, la captation de l’énergie solaire, la réduction de la durée de contamination des déchets radioactifs, …

Elle suppose des institutions de qualité :- Politiques publiques de recherche fondamentale pour faire reculer la frontière technologique qui délimite ce que l’homme sait faire (de l’énergie nucléaire) de ce qu’il ne maîtrise pas encore (la décontamination des déchets nucléaires) ;

- Lutte contre les défaillances de marché, incitations en direction de l’innovation soutenue par des droits de propriétés efficaces ;

- L’émergence d’un prix du carbone à travers la création de marché de droits à polluer ;

- Des marchés financiers efficients qui permettent l’orientation massive de l’épargne disponible vers des actifs décarbonés au service d’une croissance verte plus économe en ressources naturelles ;

- Dans cette vision, le principe de précaution (inscrit dans la loi française en 1995) est un frein à l’innovation.

- La question de la durabilité et donc de l’équité intergénérationnelle de cette approche à été théoriquement résolue par les travaux inter complémentaires de Solow 1974 et Hartwick 1977.

D’après l’analyse présentée par JP Maréchal (1996), Solow, reprenant le critère du « Maximin » popularisé en 1971 par Rawls dans sa théorie de la justice, défend l’idée que c’est la stabilité de la consommation inter temporelle par tête qui détermine l’équité inter générationnelle. Il s’agit de déterminer quel est le niveau maximum de consommation individuelle pouvant être maintenu indéfiniment compte tenu des contraintes existantes. Ainsi ce serait le niveau de bien être durable correspondant au niveau consommation atteint par la génération la moins bien lotie qui assurera l’équité dans le temps.

Hartwick posera les conditions d’efficacité de ce modèle en 3 points :- Employer tout le capital et le travail disponible (pour préserver le capital naturel auquel ils sont substituables) ;

- Obéir à la règle de Hotelling selon laquelle la rente détenue par le propriétaire de la ressource naturelle considérée augmente au moins au rythme du taux d’intérêt afin de rendre rationnelle la préservation de la ressource, augmentant ainsi l’efficience d’autres formes de capital reproductible ;

- Investir systématiquement en capital reproductible les rentes obtenues par l’utilisation des ressources naturelles.

- En soutien de ces approches de nombreux autres économistes parmi lesquels Julian Simon « the Ultimate Resource » 1981 ou Lomborg « l’écologiste sceptique » 2001, relativisent la problématique de la rareté des ressources qui devrait s’inverser grâce aux ressources alternatives devenues économiquement viables. Ce faisant, ils valident la courbe environnementale, en « U » inversée de Kuznets selon laquelle la croissance économique favorise la qualité de l’environnement au delà d’un certain niveau de développement.

- La question du prix de la nature.

Afin de favoriser la substituabilité, et de protéger l’environnement, l’économie standard cherche à chiffrer la valeur de la nature. Elle prend une valeur monétaire pour l’intégrer dans un système de prix qui permettre d’intégrer les externalités et d’orienter les décisions.

En complément de l’intervention de l’état (réglementation ou taxe Pigouvienne), il est possible de mobiliser des outils de marché : droits de propriété et/ou fixation de quotas.- Attribuer des titres de propriété à la nature, incite les agents pollueurs et pollués à entrer en négociation pour réduire les externalités négatives. L’optimum social serait atteint en préservant la valeur du capital naturel. Ce mode d’appropriation trouve son fondement dans les travaux de R.Coase (1960).

- Fixer des quotas permet de déterminer la quantité maximum de pollution acceptable. L’objectif est servi par un marché de transaction de droits à polluer (Dales, 1968) organisé selon le modèle boursier. L’idée est de permettre au marché de faire émerger un prix du carbone pour orienter le choix des entrepreneurs : payer (pour continuer de polluer) un prix de plus en plus élevé (car les droits à polluer se raréfient au gré de leur utilisation) ou innover (car les différentes formes de capital sont substituables). L’UE fait de cet outil un des instruments phare de sa politique de lutte contre le changement climatique. Le prix de la tonne est de 8 € en mai 2016. Il devrait grimper aux alentours de 20 € en 2020 puis 30 € vers 2030 (Source Novethic 2016) [1].

Pour donner un prix à la nature, un chiffrage a été réalisé entre 2001 et 2005 à la demande de l’ONU. 1360 experts ont évalué, sur des bases scientifiques, l’ampleur et les conséquences des modifications subies par les écosystèmes dont dépendent notre survie et le bien-être humain (Rapport Millenium Ecosystem Assessment 2005). Cette approche utilitaire est fondée sur la valeur monétaire de la dégradation des services rendus par les éco systèmes.

Les 4 grands types de services rendus par la biodiversité :

- Les services d’auto entretien (recyclage des éléments nutritifs, revitalisation des sols, pollinisation, purification de l’air, des eaux…) ;

- Les services d’approvisionnement ou de prélèvement (les aliments, les médicaments, les nouvelles molécules naturelles pour les médicaments de demain, les matériaux, les énergies, les idées, …) ;

- Les services de régulation (la régulation du climat, de la température des océans, ...) ;

- Les services que l’on peut qualifier de culturels (la biodiversité est utilisée à des fins récréatives, à des fins esthétiques, voire à des fins spirituelles).

[(Le rapport millénium évalue la perte des services rendus par les éco systèmes dans une fourchette comprise entre 1500 et 3000 milliards d’€/an de disparition de capital naturel. )]

Cette tentative d’évaluation économique de la valeur des services rendus par la nature permet de faire progresser la prise de conscience sociétale et d’avancer la réflexion portant sur l’identification de la responsabilité des différentes activités humaines et des acteurs économiques dans le but de favoriser l’internalisation des externalités dans le prix. La question qui reste posée aux économistes est la suivante : comment modifier le système de prix de façon qu’il reflète mieux le coût de l’utilisation intensive du carbone de nos sociétés afin d’en réduire la production ?

Ainsi, certaines spécificités de la nature sont intégrées par le courant de la soutenabilité faible qui mise sur la substituabilité des différentes formes de capital pour répondre aux objectifs du développement durable tout en les rendant compatibles avec des objectifs de croissance. Ce cadre d’analyse considère que le capital naturel doit pouvoir être valorisé dans un prix et être sauvegardé par la dynamique des marchés qui seront suffisamment encadrés et efficients pour développer à temps les innovations « vertes » salvatrices. Cette vision serait en mesure de résoudre l’adéquation des 3 sphères du modèle du Développement Durable.

Cependant la finitude et les limites physiques de l’environnement semblent sous évaluées. Par ailleurs de nombreuses défaillances et incertitudes ne sont pas levées.

Ce sont quelques uns des points sur lesquels se construit la ligne de partage avec les tenants de la soutenabilité forte.

***1.3 La soutenabilité forte Daly (1990)

Dans cette vision, le stock de capital naturel ne doit pas baisser, il est irremplaçable car la nature dispose d’une valeur intrinsèque (qui a de la valeur en soi) qui va au-delà de sa valeur financière. Par ailleurs, les humains y accordent de la valeur affective, éthique, spirituelle. Capital naturel et capital artificiel sont plus complémentaires que substituables.

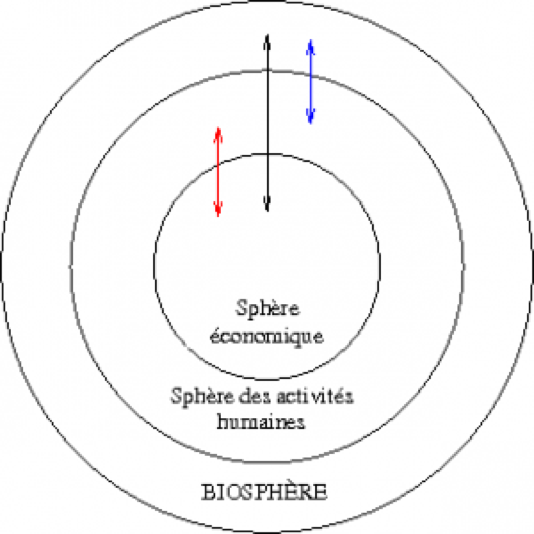

Dans cette vision, le système économique est perçu comme faisant partie d’un système plus large, la terre.

Pour les partisans de la soutenabilité forte, le concept de développement durable reste flou et sujet à de nombreuses interprétations. Il s’agit pour Simon Persico (2015) d’un concept issu d’une doctrine libérale qui peine à articuler un discours fondé sur la croissance économique et la nécessité de préserver l’environnement.

Cette vision de la soutenabilité forte se fonde sur la critique du productivisme et du consumérisme des trente glorieuses sans aucun égard pour la nature. Elle donnera naissance dans les années 70 à l’économie écologique. (En 1974, René Dumont sera le premier candidat écologiste à une élection présidentielle en France).

Cette discipline part du principe que l’environnement ne peut qu’être étudié de manière interdisciplinaire entre l’économie, le social et les sciences naturelles (essentiellement l’écologie et la thermodynamique).

L’écologie est définie (dictionnaire Larousse 2015) comme la science qui se donne pour objet les relations entre les être vivants avec leur habitat et l’environnement ainsi qu’avec les autres êtres vivants.

Dans la mesure où la contrainte environnementale est une limite physique au modèle productiviste libéral, le discours écologique, devient en conséquence, un argument de critique du modèle économique dominant et se pose comme une force de transformation de notre société. Il suppose selon J. Gadrey, enrichissant les préconisations d’Elinor Ostrom, un renforcement de l’intérêt général donc de l’état, des collectifs, des règles, des normes, des lois, une vitalité associative et démocratique, des informations fiables, des indicateurs rénovés (Jean Gadrey 2013).

Le cœur de l’analyse transdisciplinaire et complexe de l’ensemble des intellectuels de ce courant est la dénonciation du découplage de l’activité économique de son environnement social et biosphérique Parmi les principaux intellectuels de ce courant nous pouvons citer R. Passet, N. Georgescu-Roegen, S. Latouche, Ivan Illich, André Gorz, A. Lipietz, S. Podolinsky, Michael Löwy, etc.

| « Ainsi le vivant et son environnement terrestre doivent être appréhendés comme une unité : La biosphère conditionne les activités sociales des hommes parmi lesquelles les activités économiques. En ce sens l’activité ni la pensée économique ne peuvent s’exonérer des cycles naturels, alors que l’existence d’une biosphère sans activité humaine est possible ». Le modèle de René Passet, met en évidence que les activités économiques ne constituent qu’un aspect des activités humaines et que celles-ci s’enchâssent irrémédiablement à l’intérieur de l’environnement. Reste donc à penser prioritairement les relations entre l’homme et la biosphère (flèche bleue) et, accessoirement, celles entre la sphère « économique » et la « sphère des activités humaines. Ces trois flèches représentent les zones d’intersection des 3 sphères du modèle de développement durable. |

|

[/Figue 5 : la vision de R Passet 1979 /]

Les 2 visions faible et forte de la soutenabilité reflètent des projets politiques et systémiques qui alternent entre plus ou moins de marché (dans une logique de croissance) ou d’appropriation et de gestion collective. La rupture plus ou moins marquée avec les modèles orthodoxes orientés vers la croissance s’exprime à travers une variété de modèles : l’éco développement, la décroissance, la frugalité heureuse, le convivialisme, le bien vivre, …

L’enjeu fondamental reste la capacité de notre modèle à maintenir ses capacités pour les générations à venir (solidarité inter générationnelle) sans occulter le bien être des générations actuelles (solidarité intra générationnelle).

Cette approche comparée est intéressante car elle permet de confronter les deux visions économiques de la soutenabilité.

Au regard d’une exigence éthique, conforme à l’esprit du rapport Brundtland, qui vise à construire un modèle inclusif de long terme, il devient pertinent de se positionner car le modèle ne peut être à la fois soutenable et insoutenable.

Nous tenterons en mobilisant les arguments des tenants de la soutenabilité forte de démontrer qu’en l’état notre modèle reste insoutenable.

**2- L’insoutenabilité de notre modèle

Nos choix de développement restent encore principalement fondés sur des principes théoriques dépassés, tirés par une logique économique de marché en quête de croissance, et influencée par des intérêts privés au mépris des valeurs de notre bien commun. Rien ne garantit la transformation rapide escomptée vers un modèle de développement inclusif et de long terme.

La rationalité économique standard propose une vision du bien être désormais inadaptée

René Passet 2011, formule une vision critique de la rationalité économique standard, dans laquelle le bien être du consommateur serait positivement corrélé à l’augmentation de sa consommation (son utilité, soit la satisfaction qu’il tire à augmenter son panier de consommation). Cette approche néo classique est aujourd’hui dépassée. « La convention d’une nature avare de ses fruits mais elle-même inépuisable, se trouve désormais confrontée aux conditions strictement inverses de la destruction des ressources naturelles par des productions humaines excessives ». Cette pensée confirme l’étude du WWF de 2008 présentée en introduction sur le déficit écologique actuel.

Rénover les indicateurs de mesure de la soutenabilité

La théorie macroéconomique orthodoxe ne connaît aucune limite supérieure à l’échelle de l’économie. Le PIB malgré ses insuffisances devrait pouvoir croitre indéfiniment.

Or, s’il est admis que les processus de production sont devenus plus économes en énergie, l’augmentation générale des volumes produits reste associée à des niveaux plus élevés de « flux énergie matière ». Les facteurs écologiques imposent des limites sur les niveaux de faisabilité de l’activité économique. On ne peut repousser les limites de notre éco système qui reste un système fermé (Daly, Goodland, El Serafy 1992).

Si le PIB, reste un indicateur de richesse utile :

- Pour mesurer la valeur ajoutée créée dans les entreprises et sa répartition entre les parties prenantes ;

- Pour mesurer le niveau de vie par habitant et opérer des comparaisons internationales, il est inopérant pour mesurer le bien-être et la soutenabilité.

Il ne mesure que ce qui se vend ou s’achète, valorise ses propres dégâts et reste muet sur de nombreuses valeurs génératrices de bien-être [2].

Si d’autres indicateurs existent déjà, ils sont insuffisamment relayés (la priorité reste donnée aux résultats de croissance dans les statistiques régulièrement commentées par les politiques et les médias).

Parmi les indicateurs solides qui font référence, en plus des 17 indicateurs de DD des Nations Unies (déjà évoqués plus avant) citons :

- Des indicateurs du développement humain et social :

- L’Indicateur de Développement Humain (IDH) créé par le PNUD, qui constitue un complément utile au PIB. Il est fondé sur 3 critères essentiels : l’espérance de vie à la naissance, le taux d’alphabétisation et le PIB / habitant ;

- Les indicateurs de santé : espérance de vie en bonne santé à la naissance, taux de mortalité prématurée, …

- Les Indicateurs de bonheur, de confiance, …

- Des indicateurs écologiques :

- L’empreinte environnementale ;

- L’empreinte carbone ;

- Le PIB vert qui soustrait du PIB la perte du patrimoine naturel induite par les activités humaines et les dépenses engagées pour corriger ces impacts ;

- L’indice de progrès véritable (IPV) retranche du PIB les dégâts environnementaux, la destruction de ressources non renouvelables, le chômage, les accidents, …) et y ajoute les valeurs du bénévolat, du travail domestique, de l’éducation, …

Pour Florence Jany Catrice (2016), les exigences d’un développement humain durable supposent d’appréhender le réel à travers ses aspects multidimensionnels notamment les interactions sociales. Le type de développement souhaité suppose d’y associer localement les populations pour une meilleure appropriation des indicateurs par les politiques publiques à l’intérieur des territoires. Car le territoire est appropriable par les citoyens dans la mesure où il représente un espace à taille humaine ou s’activent localement les interactions sociales et les innovations d’usage. C’est la question de la pertinence et de l’acceptabilité des indicateurs de mesure qui se pose.

L’intérêt de construire de nouveaux indicateurs est de « déplacer le centre de gravité de notre appareil statistique d’un système de mesure privilégiant la production à un système orienté sur la mesure du bien-être des générations actuelles et à venir, aux fins d’aboutir à des mesures plus pertinentes du progrès social » C’est le sens donné par la loi SAS de 2015 [3].

Au niveau global, la critique de la courbe environnementale de Kuznets

Dans les années 50, Kuznets postule l’existence d’une courbe en cloche entre développement économique (exprimé en PIB/H) et pollution. Après une phase initiale de dégradation, l’augmentation du niveau de vie et de nouveaux modes de production plus verts se développent réduisant considérablement le taux d’émissions par tête.

Mais le niveau de pollution globale continue d’augmenter : Si le niveau d’émission local baisse c’est parce les activités polluantes se déplacent dans d’autres régions du globe. Par ailleurs, il est possible que la crise climatique devienne incontrôlable une fois franchi un certain seuil d’émissions même si celles-ci se trouvent en phase descendante.

La substituabilité est limitée (Commission Stiglitz) : Ce point d’appui fondamental des partisans de la soutenabilité faible (si le capital naturel peut être remplacé par d’autres types de capitaux, alors les progrès scientifiques et techniques peuvent assurer une croissance soutenable) est remis en cause dans la mesure où l’élasticité des substitutions diminue à mesure que le capital naturel se fait plus rare. L’amélioration de l’efficacité énergétique des pratiques de pêche (capital artificiel) ne saurait se substituer à des ressources marines (capital naturel) qui auraient disparues. Ces différentes formes de capital sont plus complémentaires que substituables.

L’impossibilité d’accorder son vrai prix à la nature

René Passet et d’autres économistes formulent une critique de la règle de Hotelling qui suppose qu’il serait possible de fixer un prix à la nature au regard de la rente détenue par le propriétaire de la ressource non encore exploitée. Evidemment cette tentative est vouée à l’échec et reste incomplète car :

- Elle n’envisage le capital naturel que comme des ressources à maximiser ;

- L’augmentation du prix d’une ressource naturelle peut être le résultat d’une augmentation de la demande dans un contexte d’expansion, sans qu’il n’y ait de processus de substitution par une autre forme de capital ; - En l’absence d’institutions de qualité et face aux opportunismes de court terme rien n’assure que la ressource n’aille pas jusqu’à son épuisement.

Jean Gadrey et Aurore Lalucq, 2015, affirment que si la nature n’a pas de prix, la préserver à un coût. Tout en reconnaissant l’intérêt de certains outils monétaires pour favoriser la transition énergétique, ils précisent que l’exercice qui consiste à donner un prix à la nature est insuffisant pour en appréhender les dimensions informationnelles, éthiques, morales, symboliques, spirituelles, politiques et sociales :

- Comment intégrer au prix d’une forêt primitive, la perte inestimable et irréversible du capital informationnel développé par cet éco système complexe depuis sa création ? Ces pertes d’informations privent les communautés humaines, animales, végétales d’un large éventail de capacités d’adaptation à un environnement changeant et dans un contexte de fortes incertitudes.

- Comment valoriser la dimension spirituelle qui la relie aux populations locales menacées par la disparition de leurs lieux de vie ancestraux ?

- Concernant la problématique des réfugiés climatiques qui fuient les régions devenues invivables :

- Entre 2011 et 2014, plus de 80 millions de personnes ont fui leur région à cause du bouleversement climatique. 250 millions de réfugiés climatiques attendus pour 2050 (Rapport 2015 du haut conseil aux réfugiés des Nations Unies UNHCR)

- Comment évaluer le préjudice vécu par les populations de réfugiés ? Les conséquences du trafic sous terrain liées aux passages clandestins de ces populations ?

- Quelle valeur financière juste mesurerait les conséquences, économiques, sociales et politiques pour les pays de départ face à l’hémorragie de leurs plus belles forces vives ?

- Comment évaluer les innombrables tensions économiques, sociales, sanitaires et politiques des pays d’accueil ?

S’en remettre à l’innovation est hasardeux

Il est possible de reprendre la pensée d’Heidegger 1953, pour formuler une critique de l’analyse de l’équité de Solow qui suppose que le génie humain, l’innovation, sauront trouver les solutions aux problèmes environnementaux. Pour Heidegger, la technique est un dévoilement, une provocation, une mise en demeure adressée à toute chose d’apparaître. L’interrupteur électrique, fait venir la lumière, la dévoile mais ce dévoilement, loin de signifier le surgissement ou le jaillissement de l’être, est une sommation à comparaître. La centrale électrique met le fleuve en demeure de livrer sa pression hydraulique, qui met elle-même le courant électrique en demeure de circuler. L’industrie extractive met le sol en demeure de livrer le charbon qu’il recèle…. Les aspects combinatoires des technologies modernes tellement désirée par la pensée libérale provoquent l’homme à dévoiler le réel sans limite contribuant à la dégradation de la biosphère.

Par ailleurs rien n’assure que les rentes obtenues par l’exploitation du capital naturel seront réinvesties dans de la recherche ou dans du capital reproductible. Ce sont (d’après Hamaide 2004) les conditions même de réussite du modèle de Solow posés par Harwick qui sont remises en cause.

Pour Roger Guesnerie (2012), compte tenu de l’incertitude sur le retour sur investissement, le marché conduit à une situation où les agents économiques sous-investissent dans la R&D, l’État doit pallier ce sous-investissement dans les technologies vertes.

A ce propos même une croissance verte pourrait ne pas être souhaitable : C’est une croissance fondée sur des innovations qui améliorent l’efficacité énergétique et permet de diminuer les coûts pour un service équivalent. Mais celle-ci provoque l’effet rebond : C’est-à-dire que nos appareils consomment moins d’énergie, mais leur usage s’intensifie, ce qui finit par annuler la baisse de consommation, à usage et parcs constants. Cette vision est un leurre si elle s’accompagne finalement de toujours plus de prélèvement de ressources (Dominique Bourg et Augustin Fragnière, 2014).

Enfin, il est utile de rappeler que par essence le processus d’innovation est porteur d’incertitudes quant aux résultats escomptés.

Les marchés sont peu efficients à défendre notre bien commun.

La critique porte aussi sur la capacité du marché à inciter les agents à faire les choix optimums entre capital naturel et artificiel par la fixation du prix. D’après Eloi Laurent (2016 chap. 3 p 4/11), la situation sur le marché du pétrole dit exactement le contraire : depuis 2014 sous l’impact du ralentissement de la croissance chinoise et des stratégies d’acteurs sur le marché, l’offre est devenue excédentaire et les prix ont fortement et soudainement chuté, ce qui constitue un frein puissant au développement des énergies renouvelables (dont les prix ont pourtant fortement baissé) et à la rentabilité de nombreux secteurs de l’économie verte. Ici clairement le marché joue contre l’intérêt général. L’auteur en profite pour souligner l’inefficience de ce marché à fournir de lui-même le signal prix qui permettra de sortir de la crise climatique.

Par ailleurs, avec la création de marché de droits à polluer, se développe un éco système de produits dérivés d’évaluation, de compensation, de couverture de risques et d’intermédiaires qui financiarisent la nature et l’expose aux comportements spéculatifs des marchés. L’hypothèse dite des marchés efficients (E. Fama Prix d’économie en l’honneur d’A. Nobel 2013) appliquée au domaine de la nature, notre bien commun, inquiète au regard des dégâts causés par le secteur financier dans d’autres contextes. Dès lors les mouvements spéculatifs sur les ressources naturelles pourraient artificiellement impacter la valeur de ces actifs.

Une survalorisation spéculative gonflerait la valeur du capital naturel et inciterait leur propriétaire à exploiter la ressource (Vs la préserver) car il deviendrait économiquement rationnel de le faire : son rendement immédiat indexé sur la valeur spéculative étant bien supérieur à sa valeur future actualisée. Cette vision de court terme expose par ailleurs les balances commerciales et les capacités de développement des pays dangereusement exposés et dépendants de ces ressources.

La puissance publique garante de l’intérêt commun est limitée dans son action

La difficulté de construire une gouvernance climatique efficace s’explique par les divergences d’intérêts d’acteurs publics et privés ainsi que par la faiblesse du régulateur à influencer et contrôler le cours des évènements.

De nombreux acteurs ont encore intérêt à polluer. Exemples :

- En 2001, les Etats-Unis, entre autres, ne ratifieront pas le protocole de Kyoto car celui-ci ne sert pas leurs intérêts économiques.

- L’abandon d’activités polluantes ne peut se faire sans un coût élevé : Les avantages acquis par certaines entreprises ou états dans des activités fondées sur les énergies fossiles seront perdus à réorienter leurs productions et les efforts d’innovation vers des activités ou ils démarrent avec un handicap d’expérience (Aghion, Cette Cohen, 2014)

- L’accord historique [4] signé à Paris en décembre 2015 par les 195 pays participants à la COP 21 permet de remarquer l’absence d’une quelconque obligation faite aux secteurs des énergies fossiles, du transport et de l’agriculture. Ceci illustre concrètement la « capture du régulateur » telle qu’elle a été énoncée par George Stigler (prix d’économie en 1982 en l’honneur d’A. Nobel). En résumé les législations sont détournées au profit d’intérêts privés.

Un régulateur au pouvoir limité

- La lutte contre les déficits, en EU notamment, entame la capacité des états à défendre une politique climatique efficace, c’est-à-dire qui soit capable d’intégrer l’ensemble des externalités, Guesnerie (2015).

- L’accord de Paris traduit la capacité de la communauté internationale à se fixer des objectifs communs mais sa faiblesse réside dans :

- l’insuffisance du niveau des contributions volontaires différenciées des états au regard des objectifs visés ;

- l’absence d’un supra régulateur ne permet pas de contraindre les états à respecter leurs engagements ;

- le décalage entre pays riches (principaux responsables de la pollution passée) et pays pauvres (qui devraient en supporter le coût).

En conclusion

Le dérèglement climatique est causé par l’activité humaine. Notre modèle de production industrielle linéaire stresse l’environnement au-delà de ces capacités d’adaptation. Ce sont les conditions même de la survie de notre espèce qui sont en jeu.

La pensée économique soucieuse du bien-être s’est saisie de ces enjeux à travers les 2 niveaux de soutenabilité étudiés.

Du point de vue des analyses de l’économie standard, la croissance verte serait la solution au dérèglement climatique à condition de palier les défaillances de marché et de créer les bonnes incitations, génératrices d’innovation.

Cependant, les affirmations du modèle standard passées au crible des arguments des tenants d’une soutenabilité forte s’avèrent insuffisantes. Elles révèlent une vision partiellement pertinente car trop optimiste.

Pertinente car :

- Les innovations sont effectivement indispensables pour sortir de l’ornière ;

- Certains outils de marché bien pensés et pertinemment articulés avec les outils de réglementation et de fiscalité favorisent la transition énergétique et orientent les comportements dans le bon sens.

Trop optimiste car :

- Car elle se fonde sur des outils et modèles anciens qui ne tiennent pas suffisamment compte des limites physiques de notre éco système ;

- Les défaillances de marchés liées aux biens communs (externalités et passager clandestin) ne restent que partiellement prises en charge par la puissance publique ;

- Le modèle cadre du développement durable reste encore trop porté par la dimension économique au service des objectifs de croissance au détriment d’indicateurs plus qualitatifs qui reflèteraient mieux localement la qualité de vie et le respect du capital naturel ;

- Rien ne garantit que le génie humain trouvera à temps les innovations escomptées. Il s’agit ici d’avantage d’une croyance. Pour reprendre les propos de Roger Guesnerie. « En présence de telles incertitudes et de l’irréversibilité de certains processus, l’avenir de la planète ne peut se jouer à la roulette russe. En l’absence d’une gouvernance climatique vigoureuse, de nouvelles catastrophes se profilent, les accidents climatiques vécus aujourd’hui étant le résultat de décisions passées » (Guesnerie 2015).

Au-delà du débat économique sur la soutenabilité, il est essentiel de rappeler que pour les populations déjà frappées par les conséquences désastreuses du modèle industriel dominant d’exploitation linéaire des ressources, la question de la soutenabilité ne fait plus débat. En ce sens c’est la question de la justice climatique qui mériterait d’être posée.

Dans ce contexte, l’exploration de toute voie alternative qui permettrait de réduire rapidement notre empreinte environnementale jusqu’à atteindre les niveaux de soutenabilité fixés par les experts du G.I.E.C. est salutaire.

Le rapport « planète vivante 2012 » du WWF explicite les bons choix pour « une seule planète » et dresse les grandes lignes d’une gouvernance globale.

De manière plus pragmatique, de nombreuses solutions inspirées, efficaces et enthousiasmantes voient le jour à l’échelle locale, notamment dans les pays du sud qui cherchent à s’adapter. Ces idées constituent autant de voies à frayer pour développer une économie du moindre impact sur l’environnement et le climat.

Parmi elles, une vision réellement circulaire de l’économie est déjà activée dans de nombreux territoires. Elle est promise à un bel avenir car elle est porteuse de sens, génératrice de valeurs pour toutes les parties prenantes, moins consommatrice de ressources, moins polluante, respectueuse des cycles naturels, inscrite localement et activable par tous les acteurs des territoires.

Pour faire suite à cette publication, paraîtra courant 2016-2017, un article : « Vers un modèle économique authentiquement circulaire ».

Sources

**Ouvrages

- Anna Bednik, [**« l’extractivisme »*], éditions Le Passager clandestin, 2016.

- Eloi Laurent : « Nos mythologies économiques », éditions des liens qui libèrent 2016

- Jean Gadrey et Aurore Lalucq [**« faut-il donner un prix à la nature »*], éditions Les petits matins 2015

- Roger Guesnerie et Nicholas Stern [**« 2 économistes face aux enjeux climatiques »*], éditions Le Pommier, 2012.

- Dominique Bourg et Augustin Fragnière [**« La pensée écologique. Une anthologie »*], 2014, éditions PUF

- Philippe Aghion, Gilbert Cette et Elie Cohen, [**« Changer de modèle »*], p90, éditions Odile Jacob, 2014

- Pierre Noël Giraud et Timothée Ollivier 2015) [**« Economie des matières premières »*] La Découverte, coll. « Repères », Paris, 2015

**Rapports

- WWF rapport Planète Vivante 2012 : http://www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/planete_vivante/?1383/RapportPlante-Vivante-2012

- Rapport Bruntland, (WCED, 1987, p.43)

- Rapport du député Jacques Le Guen 2010 [**« Protection des forêts tropicales et de leur biodiversité contre la dégradation et la déforestation"*]

- Rapport de la conférence de Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992) .

- ONU (World Population Prospects : the 2012 Revision).

- Rapport commission Stiglitz : [**Rapport de la commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social*], rendu public le 14 septembre 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf

- Accords de Paris- COP 21 : http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php

- Le rapport Meadows [**« the limits to growth »*] 1972

- Rapport Millenium Ecosystem Assessment 2005

- Heidegger 1953, rapport de conférence de 1953, intitulée « La Question de la technique »

**Articles

- Ignacy Sachs : Publication [**« Initiation à l’écodéveloppement, Privat, Toulouse – 1981 »*].

- Dominique Bourg, 2015, Professeur Université de Lausanne vice Président de la fondation Nicolas Hulot [**« les maux et les mots des problèmes écologiques contemporains"*] (2015)

- Watts et al, 2015 : La commission interdisciplinaire mise en place par la revue [**« The Lancet »*], travaux actualisés et publiés en juin 2015

- Simon PERSICO : [**« En parler ou pas ? La place des enjeux environnementaux dans le programme des grands partis de gouvernement »*] Revue française de sciences politique, vol LXV, N°3, juin 2015

- H. Hotelling -The Economics of Exhaustible ressources 1931-

- Bertrand Hamaide 2004 [**« Droit, gouvernance et développement durable »*]

- Paul Molga 2016 [**« la fertilité des sols en danger »*] Problèmes économiques N°3135. d’après le rapport 2015 de l’organisation mondiale de la sécurité alimentaire

- Bourguignat [**« Quand les biens publics deviennent globaux »*] Sociétal N° 39 1er trimestre 2003

- Ch.Kindleberger, [**« International public goods without international government »*], American Economic Review, n° 76, 1, 1986.

- Théorie des jeux : Oskar Morgenstern et John von Neumann,1944 [**« Theory of Games and Economic Behaviour »*]

- Garrett Hardin : [**« Tragedy of the commons »*] Science 1968).

- Elinor Ostrom [**« Prix d’économie en l’honneur d’A. Nobel, 2009 »*] Governing the commons : The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press,.

- Solow en 1974 [**« The Economics of exhaustible ressources »*]

- Hartwick 1977 [**« Intergenerational Equity and the Investing of rents from exhaustible ressources »*]

- Jean Paul Maréchal, [**« Le développement durable dans la pensée néo-classique »*] 1996.

- Kuznets S., 1955, [**“Economic Growth and Income Inequality”*], American Economic Review

- R. Coase, [**« Le problème du coût économique »*] 1960

- Milan VUSIJIC. http://www.creg.ac-versailles.fr/effets-externes-et-biens-publics

- René Passet, membre du Collegium international, éthique, politique, scientifique son article [**« L’avenir est à la bio économie »*] [archive, Libération paru le 23 mai 2011]

- Florence Jany Catrice ; [**« La mesure du bien être territorial, Travailler sur ou avec les territoires ? »*] Revue de l’OFCE, n° 145, (2016)

- Ivan Illich 1973 [**« La convivialité »*] p 33 Paris Seuil, Titre original « Tools for convivialité »

**Sitographie

- Fondation Ellen Mac Arthur : https://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr/economie-circulaire/concept

- Jancovici 2015 : http://www.manicore.com/documentation/serre/

- GIEC : Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat https://ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml*

- Paul Crutzen, co lauréat du prix Nobel de chimie en 1995 avec Stoermer, [**« The “Anthropocène” »*], Global Change, Newsletters, no 41 - Wikipédia 26 mai 2016,

- Smith (1776) [**« Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations"*] Wikipédia du 9 juin 2016

- Ricardo 1817 [**« Principles of Political Economy and Taxation »*] - Wikipedia du 9 juin 2016

- Malthus : [**« Essai sur le principe de population »*] 1798 - Wikipédia du 9 juin 2016

- Global Footprint Network 2015 : http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/

- Ademe 2016 : http://www.ademe.fr/alleger-lempreinte-environnementale-consommation-francais-2030-synthese

- Jean Gadrey (Economiste et professeur émérite à l’université Lille 1) http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/01/28 - d’autres-modèles-économiques-sont-possibles-et-nécessaires/

- Jean Gadrey dans son article du 5 octobre 2013 pour alternatives économiques.

- Daly, Goodland, El Serafy 1992 http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/te/ENRE/3/EconomieEcologique.pdf page 7

- Roger Guesnerie podcast France inter [**« on n’arrête pas l’éco »*] du 23/11/2015

- Pierre Radanne. Expert des questions climatiques, Président de l’association 4D (Dossiers et débats pour le développement durable. Emission [**« C dans l’air »*] du 15/12/2015.

Pour télécharger cet article, cliquez sur l’icône ci-dessous :