Dans son ouvrage « L’imposture économique » paru en France en octobre 2014, l’économiste australien Steeve Keen développe une critique systématique de la pensée économique dominante. Loin de rester dans le domaine étroit des spécialistes ou des étudiants en économie, cette critique, relativement ancienne, a été renouvelée par la crise des subprimes qui, parmi ses effets collatéraux, a définitivement jeté le doute sur les fondements des théories qui composent le noyau dur de l’économie universitaire depuis la fin du XIXème.

Cette critique commence à trouver un large écho comme en témoigne le succès auprès d’un vaste public de la série documentaire « Capitalisme » sur la chaîne Arte à l’automne 2014.

Par ailleurs, l’économie du « libre » bouscule un des fondements de la théorie dominante, la conception utilitariste de la richesse. Depuis le XVIIIème siècle, l’économie est appréhendée comme la science de la production et de la circulation des richesses. Une richesse étant ce qui a de la valeur sur le marché et qui est donc estimable en argent.

Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la place du don dans l’économie marchande. Plus précisément, est-ce que parler du don dans l’économie marchande a un sens ?

Pourrait-on appliquer la logique du don au cœur même des activités marchandes et de fait, contribuer au renouvellement de la science économique ?

Un certain nombre d’obstacles se dressent d’emblée :

- C’est une question qui semble incongrue (un bien économique est par définition marchand) ou dont la réponse est évidente. L’entreprise n’est-elle pas aussi une communauté humaine qui comporte nécessairement un espace de gratuité ?

- C’est également une question qui peut susciter une certaine perplexité car le don est un sujet d’études aussi bien en anthropologie qu’en sociologie, en management qu’en psychologie sociale voire en philosophie morale.

Le don est au carrefour de différentes approches ou paradigmes.

Le Mauss (mouvement de recherche en sciences sociales) s’est emparé depuis longtemps de cet objet d’étude. A la suite du fondateur de l’anthropologie française, Marcel Mauss, auteur du fameux essai sur le don (1925), le Mauss étudie la dynamique du don et de contre-don. Cependant la chaîne logique du« Demander-donner-recevoir-rendre » ne sera pas ici notre cadre principal d’analyse même si nous pourrons en reprendre quelques éléments.

Par ailleurs, nous ne passerons pas en revue les réalisations et les développements du tiers secteur même si on constate une « hybridation » des pratiques entre économie marchande et économie sociale et solidaire.

Enfin, nous exclurons « l’économie du libre » qui, loin d’être un exemple de générosité désintéressée, peut au contraire conduire à l’instrumentalisation du don.

Nous retiendrons comme définition du don l’acte réellement gratuit et désintéressé qui n’attend, ni à court ni à long terme, un « contre-don ». Donner sera compris comme « ajouter encore à ce qui est dû ».

Notre propos consistera à se demander quelle est la place du don dans l’économie marchande et à suggérer que le don est la condition de toute économie libre et prospère.

Nous envisagerons successivement la nécessité du don au cœur des relations professionnelles puis son apport pour le fonctionnement global de l’entreprise.

1ère partie : le don peut-il être au cœur des relations professionnelles ?

Le don dans les relations professionnelles soulève une objection majeure. Il serait l’antithèse de l’efficacité. A cette objection, plusieurs études tendent à répondre que c’est au contraire une forme de rationalité qui permet la réussite individuelle et collective.

Dans la théorie économique standard, reposant sur l’utilitarisme, le don est exclu du modèle de l’ « homo oeconomicus ». L’économie politique s’intéresse d’abord à la juste organisation de la maison. Progressivement, l’économie s’érige en sciences avec une définition restrictive de la richesse. La finalité de l’économie se réduit à la maximisation des transactions monnayées. Cette analyse néo-classique de l’agent rationnel est encore très prégnante aujourd’hui comme l’analyse Michael J. Sandel dans son ouvrage « Ce que l’argent ne saurait acheter ». Pour les économistes, le marché n’affecte pas les biens dont il permet l’échange. Au contraire, pour le professeur de philosophie politique à l’université Harvard, il laisse une marque caractéristique. Non seulement, la marchandisation croissante pose la question de l’égal accès de tous à un certain nombre de biens et de services mais le marché, en donnant un prix à tout, corrompt le bien en transformant sa nature. Que penser d’une école qui paierait les élèves qui lisent des livres, de médecins qui s’engagent à recevoir dans la journée certains patients fortunés et leur famille contre des honoraires majorés pour ce service ? Ou de certaines réserves africaines mettant aux enchères le droit de chasser et tuer un petit nombre de rhinocéros pour assurer le financement de leurs activités ? Tous ces exemples, véridiques, posent la question des limites morales du marché.

Avec l’affaiblissement de la notion de transcendance [1]

, à partir du XIIIème, disparaît la notion de limites. La régulation du système économique s’effectue désormais par l’intérêt. La Loi et le Contrat deviennent la solution des sociétés modernes pour réguler la recherche de l’intérêt individuel.

Dès lors, la gratuité est exclue des modèles économiques. Et avec elle, le marché est abandonné au seul principe de l’équivalence de valeurs des biens échangés. Cette évolution majeure va « déborder » la seule sphère économique au sens strict du terme. Désormais le marché n’arrive pas à produire la cohésion sociale dont il a pourtant besoin pour fonctionner. Hayek avait montré avec force cette évolution en utilisant le terme de catallactique pour qualifier ce que nous appelons économie. Etymologiquement, la catallactique signifie « échange » mais aussi de manière plus essentielle « faire entrer dans la communauté » et même « faire d’un ennemi un ami ».

Cet appauvrissement de la science économique par une vision restrictive de l’échange, perçu uniquement dans sa dimension monétaire, est contesté par un certain nombre d’analyse empirique, dont celle d’Adam Grant, professeur de psychologie sociale et de management à Wharton.

Pour dépasser l’objection de l’inefficacité du don dans les relations professionnelles, Adam Grant, dans un ouvrage récent et au large retentissement, « Donnant-Donnant », analyse trois profils relationnels.

Dans le jeu organisationnel, il s’interroge sur l’alchimie entre alliance, recherche de pouvoir, capacité d’influence voire de manipulation.

Le « taker » ou preneur est concentré sur son intérêt personnel. Il utilise les autres à son profit et voit la vie sociale comme une jungle.

A l’inverse, le « giver » ou donneur est altruiste. Il offre son temps et ses compétences aux autres et rend service sans penser à un éventuel « retour d’ascenseur ».

Enfin, l’ « échangeur » agit en fonction du principe d’équité : lorsqu’il aide autrui, il se protège en cherchant à ce qu’on lui rende la pareille.

Quel est celui qui a le plus de chance de perdre au jeu organisationnel ? La réponse est prévisible : c’est le donneur qui a tendance à se « faire avoir ». Or , Adam Grant, en puisant dans un grand nombre d’exemples, des start-up aux scénaristes d’Hollywood, de l’enseignement à la finance, montre que c’est le donneur qui réussit le mieux et non le prédateur. Cependant, l’angélisme n’est pas de mise : il distingue deux types d’offreurs.

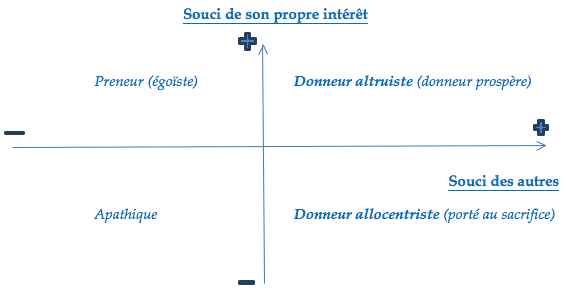

La matrice des deux types de donneurs (A. Grant, « Donnant, Donnant »)

Le donneur allocentriste consacre tout son temps et son énergie au mépris de ses propres besoins et il finit par en payer le prix. Ainsi, des étudiants qui affichaient un fort degré d’allocentrisme ont vu leurs notes baisser tout au long du semestre car ils séchaient les cours et diminuer leur temps de travail pour aider leurs amis à régler leurs problèmes. Dans ce cas, la générosité devenait un véritable fardeau.

En revanche, le donneur altruiste donne plus qu’il ne reçoit mais arrive à imbriquer l’intérêt pour soi et l’intérêt pour les autres de manière à être généreux et prospère. A. Grant semble ainsi clore un débat vieux de plus de 40 ans entre C. Batson et R. Cialdini, deux psychologues réputés aux USA, sur les motivations de la générosité.

Le donneur réussit à ne pas s’épuiser, à ne pas se faire éliminer et à être mieux placé pour réussir. Comme l’observe Maurice Thévenet [2] commentant l’analyse de A. Grant : « Les offreurs qui réussissent sont tout autant tournés vers la facilitation, l’aide et le service des autres mais ils se connaissent, ils ont un projet et une espérance personnelle. Ainsi le jeu social et politique interne aux institutions ne peut se réduire à une seule vision cynique de la recherche frénétique et anti collective de la satisfaction de ses intérêts personnels ».

A certaines conditions, le modèle relationnel du donneur est donc plus efficace que le preneur ou l’échangeur.

Ainsi, en s’appuyant sur l’analyse de Mark Granovetter (« la force des liens faibles »), A. Grant montre que, même après des années, le donneur peut reprendre contact avec de simples connaissances qui lui permettront de réussir à long terme.

De même, la communication « désarmée » y compris dans des domaines comme la vente ou la négociation assure une efficacité supérieure au discours puissant adopté par les preneurs lorsque les gens doivent travailler en étroite collaboration. A. Grant démontre que le mode d’influence habituellement associé à la domination ou au prestige peut également reposer sur la modestie et la vulnérabilité, vecteur relationnel habituellement adopté par les donneurs. Mais il faut nuancer. Lorsqu’un orateur fait une présentation, sa vulnérabilité n’est acceptable que si les membres de son auditoire estiment qu’il est compétent. Les psychologues parlent ainsi de l’ « effet de bourde » pour décrire ce phénomène à double tranchant. Un expert maladroit, ayant renversé sa tasse de café, sera perçu comme plus humain et accessible quand un candidat n’ayant pas ce statut d’expert mais tout aussi maladroit verra son image ternie. De même, un avocat célèbre et affligé d’un trouble de la parole a remporté de nombreux procès : il a un profil de donneur, passe beaucoup de temps à encadrer ses jeunes associés et se bat férocement pour ses clients. Son bégaiement a fait de lui une personne réelle, attachante, alors que sa carrure impressionnante pouvait inspirer un sentiment de domination.

Au niveau interpersonnel, le choix de la logique du don comme engagement de la personne de manière parfaitement généreuse et désintéressée présente une forme de rationalité car il peut se révéler très efficace dans le jeu social.

En élargissant l’analyse, le don peut-il être également une forme de rationalité renouvelant en profondeur les entreprises capitalistes ?

2ème partie : La logique du don : au cœur du fonctionnement des entreprises ?

Une objection fréquente tend à montrer que le don n’est pas l’affaire du management de l’entreprise.

Un certain nombre d’observateurs mettent en lumière les évolutions majeures qui touchent les entreprises et qui de fait, semblent exclure toute idée de gratuité.

Ainsi, dès le milieu des années 1990, R. d’Aveni montre que les entreprises sont à la recherche d’ « hypercompétitivité » : l’avantage concurrentiel des entreprises ne peut plus, à terme, se cantonner aux innovations technologiques. Seule la capacité des entreprises à changer leur modèle d’affaires en permanence et plus rapidement que les autres leur assure un avantage stratégique décisif.

De même, Pierre-Yves Gomez, dans un ouvrage paru en 2013, « Le travail invisible », analyse le phénomène de l’économie financiarisée. Celle-ci produit une nouvelle élite située à l’opposé du modèle relationnel des donneurs. Les « winners take all » ou nouvelle oligarchie financière se caractérisent par un alignement des intérêts entre les dirigeants et les professionnels de la finance et un fossé abyssal avec l’économie réelle. Le creusement des rémunérations (écart de 1 à 40 il y a trente ans ; de 1 à 600 aujourd’hui) en est une illustration.

Pierre-Yves Gomez dénonce également la financiarisation du travail humain qui consiste à assimiler le travail à sa contribution au profit. La part de travail objectif, c’est-à-dire normalisé et contrôlé, semble dès lors hypertrophiée. En effet, la production objective semble survalorisée aujourd’hui avec la culture du résultat et de reporting. Dans ce cadre hyper-normalisé quelle peut-être la place pour la gratuité ?

Le dépassement de l’objection est à rechercher du point de vue de l’analyse théorique comme du point de vue empirique.

D’abord, il convient de rendre au travail sa part subjective c’est-à-dire reconnaître l’expérience subjective de la personne au travail et sa contribution unique. Dans ce contexte, les théories de la motivation de Vroom ou de Herzberg gardent toute leur pertinence pour analyser les facteurs de démotivation et contribuer à l’implication des équipes (« Des théories au système global de la motivation ou vers un véritable système de la motivation », article de Stéphane Jacquet).

Pour cela, il convient de changer notre approche du travail et de reconnaître sa triple dimension : une expérience subjective, un résultat objectif et une dimension collective. La gratuité peut trouver sa place dans ces trois dimensions. La part de gratuité rejoint la dignité du travailleur dans la mesure où elle lui permet d’exercer sa liberté au cœur du travail prescrit. Elle enrichit l’expérience collective du travail car elle rend possible les ajustements interpersonnels et une gestion plus souple et donc des organisations innovantes. La gratuité contribue donc au « slack » organisationnel, c’est-à-dire la part de souplesse dans les rouages, essentielle au bon fonctionnement des organisations.

L’intraprenariat social place également la gratuité et le don au cœur de l’efficacité. Il consiste pour des salariés, au sein de leur entreprise et sur leurs heures de travail, de conduire des projets humanitaires et/ou caritatifs, avec le soutien de l’organisation. Certes, leurs actions sont relayées par la communication interne et institutionnelle de l’organisation mais elles sont surtout un formidable levier d’implication des salariés.

De plus en plus d’organisations considèrent en effet que l’engagement et l’implication des salariés sont un avantage concurrentiel décisif. Dans la mesure où nos économies sont chaque jour davantage des économies de service (60 % de la richesse créée dans les pays occidentaux), la notion de service devient le principal « business model ». Le service devient le ressort essentiel de l’échange économique puisqu’il contribue au bien-être des échangeurs. L’esprit de service à l’égard du client interne ou externe doit être regardé comme la clé de l’activité économique.

Cela passe par des choix de production et de consommation qui respectent le client. Or, le système économique ne comporte pas de critères permettant de classer les besoins humains selon leur contribution à faire « grandir » les personnes. D’où la nécessité d’un vaste travail éducatif pour guider les choix de consommation et de production.

La science économique, les relations professionnelles et le management des entreprises se sont appauvris en excluant de manière délibérée ou inconsciente le don comme source de richesse dans la sphère marchande.

Cependant, un certain nombre d’auteurs d’horizons très différents commencent à poser de manière très explicite les limites morales du marché. Evolution ou révolution ? Alain Caillé et Jean-Edouard Grésy appellent à une « Révolution du don » qui doit conduire le management à « être repensé ». Michael Sandel, tout en reconnaissant à l’économie de marché la fonction « d’organisateur précieux et efficace de l’activité productive », alerte sur l’émergence d’une société de marché définie comme un mode de vie tel que les valeurs marchandes s’insinuent dans le moindre aspect des affaires humaines jusqu’à ce que les relations sociales soient réaménagées à l’image du marché. Il pose explicitement la question : « Voulons-nous disposer d’une économie de marché ou être une société de marché ? ».

Restaurer la gratuité dans les relations marchandes serait une tentative de réponse mais supposerait une évolution des paradigmes et dans certains cas une inversion des priorités :

- L’entreprise sera perçue comme une communauté de personnes avant d’être un centre de profit,

- La gouvernance des entreprises sera refondée autour du service client, non plus appréhendé comme un « portefeuille »,

- L’économie sera au service de l’homme et non l’inverse. Ce qui suppose que la poursuite de l’intérêt individuel ne soit pas première ou qu’elle soit mieux comprise.

A ces conditions, le « calcul économique » devient source de socialisation, voire de solidarité et de justice.

Bibliographie

**Sur les limites du marché :

- Keen, Steve. [**L’imposture économique.*] Les éditions de l’Atelier, 2014. 528 p. ISBN 978-2-7082-4277-7

- Sandel, Michael. [**Ce que l’argent ne saurait acheter, les limites morales du marché*]. Seuil, 2014. 333 p. ISBN 978-2-02-117323-9

- Dupuy, Serge. [**L’avenir de l’Economie*]. Champs actuel, 2014. 254p. ISBN 978-2-0813-0779-7

- Ziv, Ilan (réal). [**Capitalisme*]. Arte Editions, 2014. 2 DVD, 355 min. Documentaire.

Sur le don dans les entreprises - Collectif. [**Liberté Politique , la place du don et de la gratuité dans l’économie*]. 2011.n°54 ISBN 978-2-7089-9821-6

- Grant, Adam. [**Donnant Donnant*]. Pearson, Village Mondial, 2013. 328p.ISBN 978-2-7440-6581-1

- Caillé, Alain, Grésy, Jean-Edouard. [**La révolution du don, le management repensé*]. Seuil, 2014. 250p. ISBN 978-2-02-116678-1

- L’Express, hors série n°1, [**Les salariés, acteurs du changement*], décembre 2012

Sur la dimension éthique de l’économie - Sen, Amartya. [**Ethique et économie*]. PUF,Quadrige 2012. 364p. ISBN 978-2-13-0608824-0

- Renouard, Cécile. [**Ethique et entreprise*]. Les éditions de l’Atelier, 2013. 172p. ISBN 978-2-7082-4238-8

- Gomez Pierre-Yves. [**Le travail invisible*]. François Bourin Editeur, 2013. 254p. ISBN 978-2-84941-360-9

Pour télécharger cet article, cliquez sur l’icône ci-dessous :